Per più di un secolo, molti Afroamericani si sono recati a Parigi in cerca di rifugio dal razzismo negli Stati Uniti, che minacciava di cancellare la loro identità. Tuttavia, se da un lato hanno trovato nuove opportunità di espressione e di contatto con la diaspora Africana in Europa, dall'altro si sono scontrati con nuove forme di discriminazione. Da questo incontro è nata una straordinaria relazione culturale tra la capitale francese e la Black America, dando vita a creazioni artistiche, intellettuali e politiche che hanno ridefinito il concetto stesso di blackness. Dalla Parigi degli anni ’30, vivace crocevia di movimenti politici anticoloniali e culla del jazz, fino agli anni ’80, quando l’Hip-Hop iniziava a diffondersi in Europa, questo legame ha alimentato profonde riflessioni sulle oppressioni vissute su entrambe le sponde dell’Atlantico.

1. La Paris Noir del popolo: vite ordinarie disarchiviate

di Hajar Ouahbi

Perché ripercorrere la storia della Paris Noir attraverso gli archivi?

Quando si pensa alla “Paris Noir”, spesso si evocano delle figure culturali di spicco - la prosa lirica di James Baldwin che coglie il fascino della città, le pennellate vibranti di Beaufort Delaney che ne fanno rivivere l’essenza o la tromba di Miles Davis che riecheggia nei fumosi jazz club. La storia della Parigi Nera, però, va ben oltre le sue icone più celebrate.

Gran parte di questa storia non è ospitata in grandi istituti, ma in collezioni private, in album fotografici di famiglia e in pubblicazioni underground. Oggi, le piattaforme dei social media agiscono da archivi contemporanei, dove gli individui condividono fotografie, lettere e ricordi riscoperti; ricomponendo delle storie che altrimenti avrebbero potuto andar perdute. Questi archivi digitali fanno luce sulle esperienze vissute di quanti non hanno mai scritto memoriali o fatto notizia, ma sono stati essenziali nel plasmare l'identità Nera della città.

Esplorando materiali che vanno dagli anni cinquanta ai novanta, decenni contrassegnati dalle migrazioni postbelliche e dalle politiche di ricongiungimento familiare che hanno coinvolto le ex colonie francesi, si scopre una storia costruita sulla comunità e sulla resilienza. Questo articolo approfondisce due fonti che contribuiscono alla riappropriazione di questo passato nascosto: il lavoro giornalistico di Ernest Dunbar e quello di archiviazione cinematografica di Johanna Makabi.

Ernest Dunbar: la cronaca della vita Nera a Parigi

«C’è una Parigi che la maggior parte dei visitatori americani non vede mai. Non è presente sulla Guida Michelin, né viene menzionata nelle lettere a casa dei turisti. È il mondo di quegli espatriati, bianchi e neri, che adoperano tutte le strategie, le astuzie e gli espedienti noti agli uomini occidentali per sopravvivere nella Città delle Luci»[1].

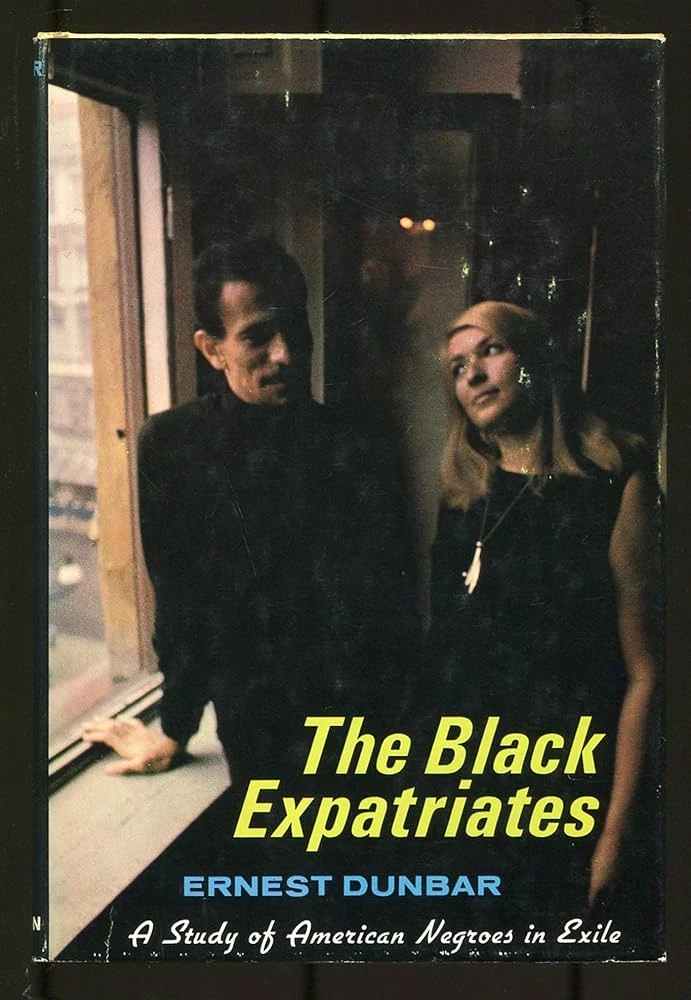

Negli anni sessanta, Ernest Dunbar, uno dei primi reporter Neri ad essere assunto da una rivista nazionale negli Stati Uniti, documentò le vite degli espatriati Neri a Parigi. Parlò con camerieri, fotografi, uomini d’affari e studenti: persone che, anche se meno famose, erano fondamentali nell’intreccio del tessuto sociale della Parigi Nera.

Dunbar introduce un mosaico di personaggi che navigano la vita nella Città delle Luci. C’è Edward Barnett, un aspirante fotografo di alta moda che vive in un angusto appartamento in un quartiere popolare. Daniel L. Johnson, un pittore immerso nelle discussioni dei caffè. Henry C. Carr, un uomo d’affari che si destreggia tra ambizione e pregiudizio razziale. E Art Simmons, un musicista jazz che ne ha viste di tutti i colori.

«Vengono qui sotto la maschera dell’intellettualismo», sottolinea Simmons nel libro, riflettendo sui molti espatriati che ha incontrato. «Ma, amico, sono degli impostori. Non ci vuole molto per vedere al di là di tutte quelle chiacchiere. Li guardi e, più o meno dopo una settimana, ti chiedi: “Cos’è che fa? Cos’è che fa davvero?”».

Nonostante il suo fascino romantico, Parigi non era un’utopia. Anche se gli Afroamericani vi trovavano ristoro dalla manifesta violenza razziale dell’America di Jim Crow, in Francia incontrarono un differente tipo di gerarchia razziale. Barnett ricorda un episodio nella metro parigina, quando venne rivolto un insulto non a lui, ma alla donna francese al suo fianco: pauvre fille (“povera ragazza” in francese), sibilò un uomo, guardandola con disprezzo e rammaricandosi della relazione di una donna bianca con un uomo Nero. In un altro incontro, un francese confidò a Barnett il suo disprezzo per gli algerini: «Non sono cristiani! Sono diversi»; Barnett rimase colpito dalla familiarità di quelle parole: le avrebbe potute sentire nel suo paese da un segregazionista del sud!

Il libro di Dunbar ci ricorda che il lascito dell’espatrio Nero è plasmato non solo dai personaggi da prima pagina, ma anche da quanti, nell’anonimato, hanno trovato in Parigi una città in cui provare a ritagliare uno spazio per sè stessi. Attraverso il suo rigoroso lavoro di reportage, espone il divario tra l’immagine idealizzata di Parigi come porto franco intellettuale ed inclusivo e la realtà vissuta di una città divisa per razza e classe.

Johanna Makabi: riportare alla luce gli archivi familiari

A differenza di Dunbar, che ha raccontato il suo periodo a Parigi tramite il reportage, la regista e produttrice Johanna Makabi ha ricostruito la Parigi Nera attraverso archivi personali e familiari. Il suo lavoro ridà vita alle storie trascurate di personaggi come Paulette Nardal, la co-fondatrice del Négritude, e la pionieristica attrice africana Mbissine Thérèse Diop. Al contempo, però, narra le storie ordinarie della vita Nera a Parigi: storie immortalate da suo padre.

L’eredità visuale dell’esilio

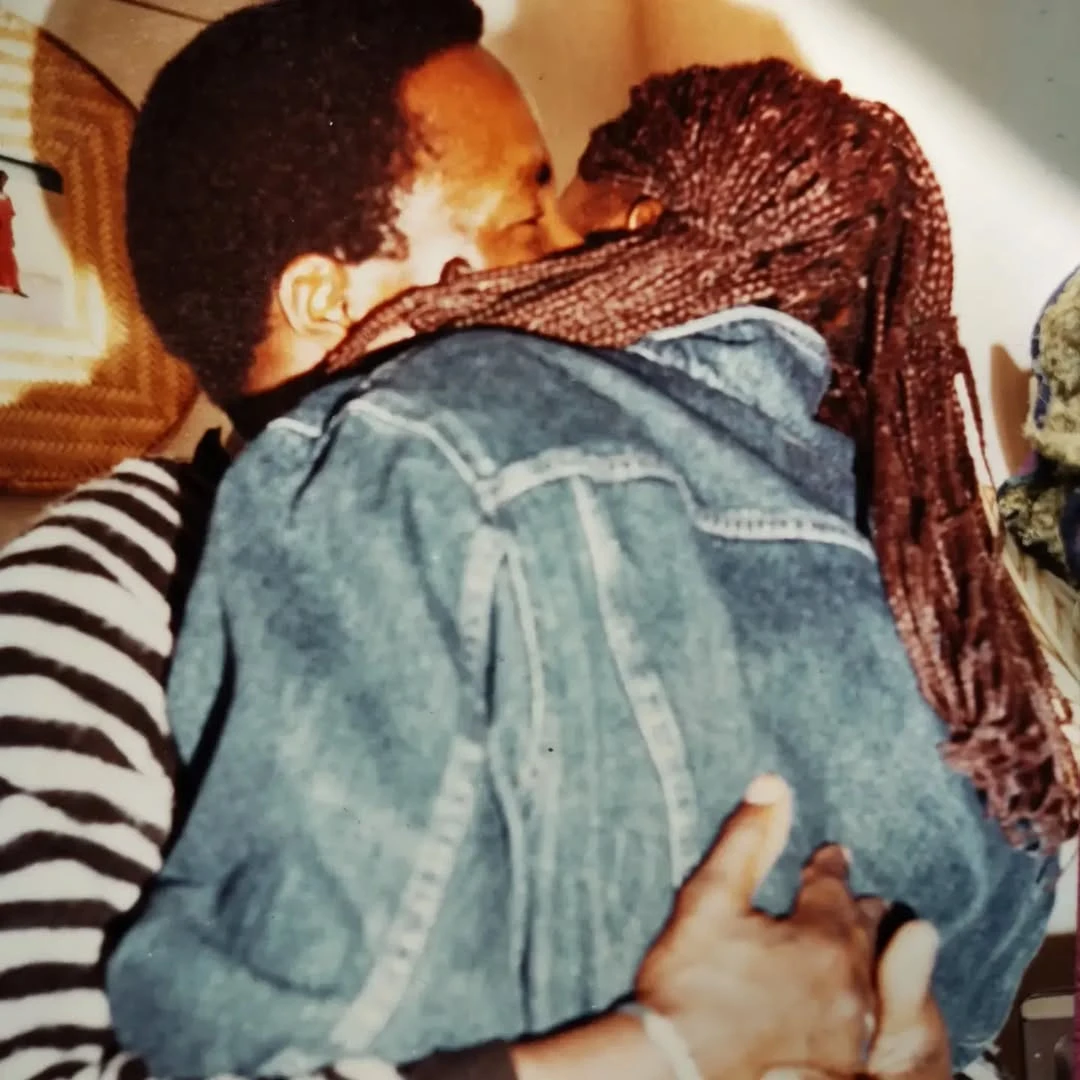

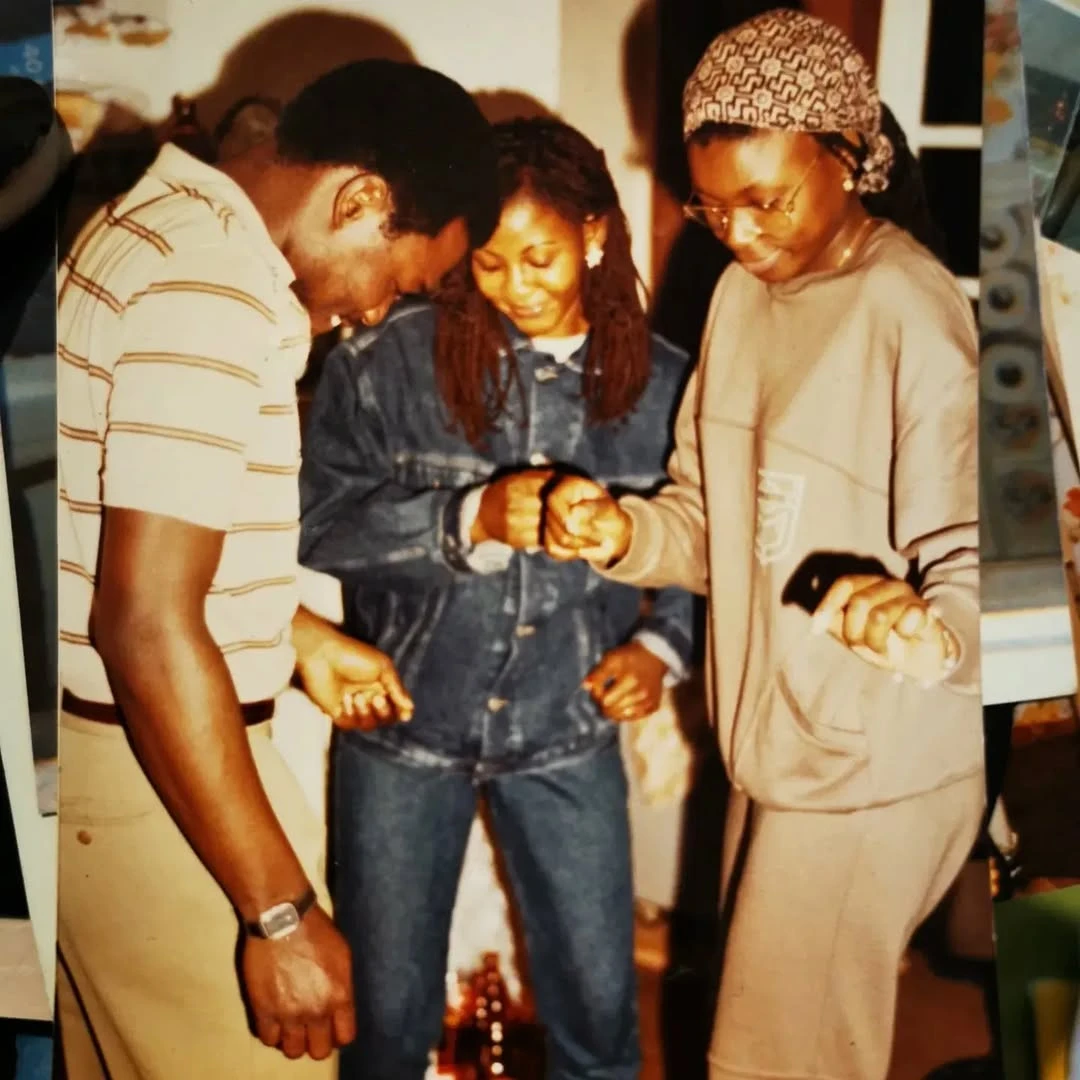

Nata da genitori congolesi, Johanna Makabi è cresciuta circondata da fotografie e video che connettevano la sua famiglia alla loro terra d’origine. «I miei genitori, in esilio lontano dal loro paese, utilizzavano questi medium per mantenere un legame con la nostra famiglia in Congo», spiega. Suo padre documentava la vita quotidiana a Parigi, mentre i parenti in Congo inviavano di rimando dei nastri a cassetta: uno scambio di immagini e voci che manteneva connesso il loro mondo.

Da bambina, a Makabi queste immagini apparivano estranee. «Erano così differenti da quello che vedevo in tv o nei media, e per molto tempo le ho rigettate». Da adulta, però, le ha riscoperte con una rinnovata nostalgia e consapevolezza politica. In esse ha visto una rappresentazione rara e preziosa: una famiglia africana di classe media a Parigi, che sfidava i ristretti stereotipi della precarietà migrante spesso diffusi dalle narrazioni mainstream.

«C’è qualcosa di profondamente politico nella rivendicazione di queste immagini», fa notare Makabi. «Per moltissimo tempo, le narrazioni dominanti sulle comunità nere e immigrate in Francia sono state quelle della marginalizzazione e della lotta. Sebbene esistano queste realtà, queste vicende non sono le sole. Le nostre storie sono piene di gioia, di creatività e di resistenza».

Determinata a riportare alla luce queste storie nascoste, Makabi ha iniziato a condividere le fotografie di suo padre sui social media, trasformandole in una forma di narrazione artistica. «Mio padre non avrebbe mai immaginato che queste foto potessero essere considerate arte, e volevo rendere loro onore», dice. Ha deliberatamente incluso immagini sfocate o imperfette, preservandone l’autenticità grezza e non filtrata.

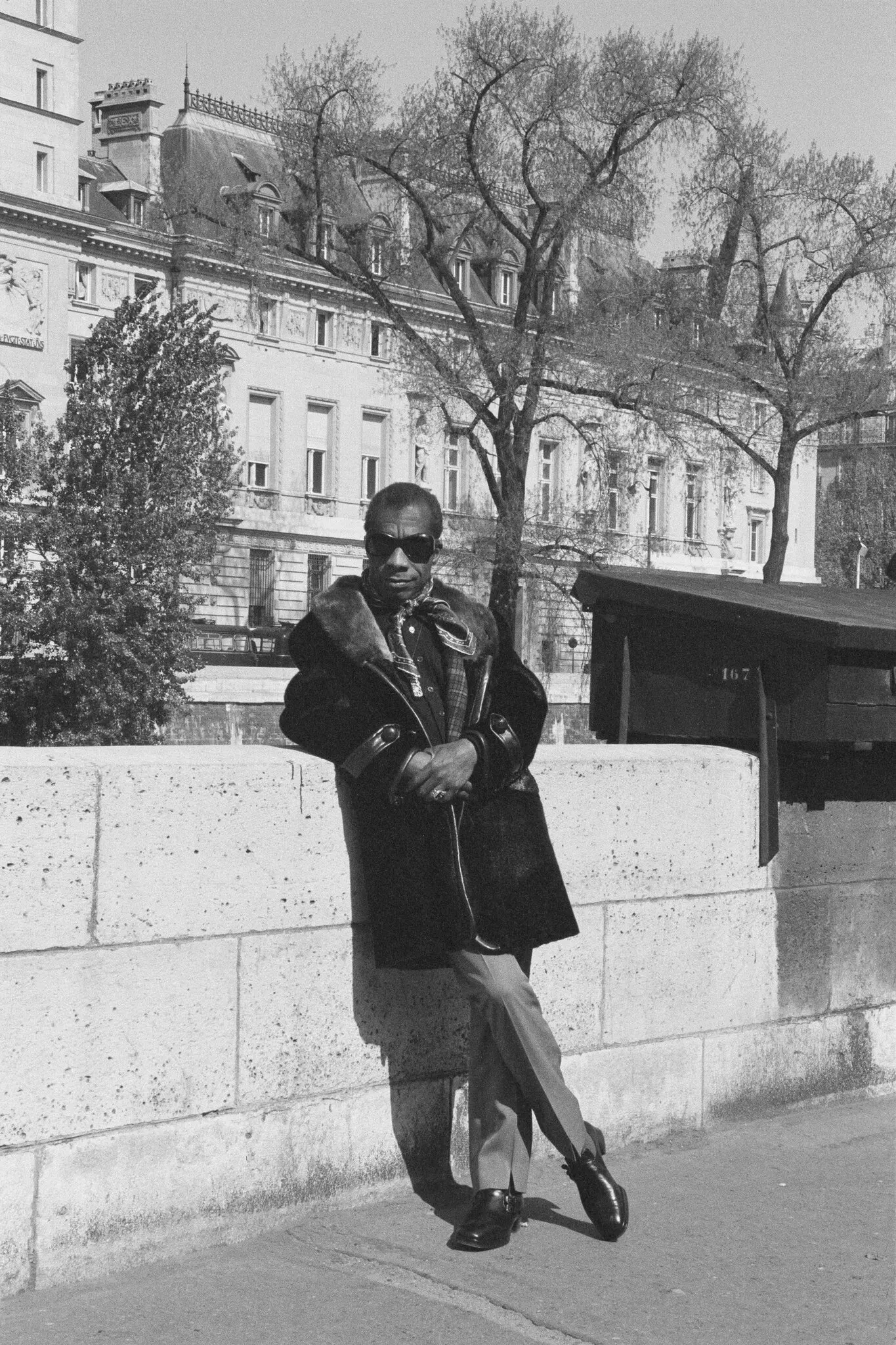

Attraverso questi archivi, Johanna Makabi rivela reti di solidarietà e cultura: le “famiglie di elezione” che si formavano tra gli immigrati, le serate musicali dove la diaspora trovava gioia, e i personaggi della scena musicale parigina Nera, come Papa Wemba, immortalati in momenti intimi. Queste immagini sottolineano il ruolo della vita notturna, della musica e degli spazi culturali nel plasmare l’identità Nera a Parigi. Ci ricordano inoltre che molte figure un tempo rilevanti sono state dimenticate, ed il loro lascito sopravvive solamente negli album familiari anonimi.

«Dobbiamo vederci al di fuori della cornice impostaci dagli altri», enfatizza Makabi. «Questi archivi ci permettono di raccontare le nostre storie, alle nostre condizioni».

Gli anni ottanta: un punto di svolta per la Parigi Nera

L’attenzione di Makabi sugli anni settanta e ottanta è volontaria. Questi decenni hanno contrassegnato una svolta: il governo presieduto da Mitterrand aveva introdotto politiche migratorie più aperte, ma in seguito le leggi Pasqua e Debré[2] hanno inasprito la repressione contro i migranti. Inoltre, è stato in questo periodo che i figli dei migranti, nati e cresciuti in Francia, sono entrati nella sfera pubblica, solo per essere accolti con sospetto ed ostilità. «I miei genitori hanno fatto parte dell’ultima generazione di africani che è arrivata in Francia con una forte fiducia nei valori del paese e con la speranza dell’integrazione», nota Makabi.

I suoi archivi offrono una contro-narrazione alle storie ufficiali, tratteggiando una Parigi decisamente più plurale di quanto non sia normalmente riconosciuto.

Memoria, proprietà e lotta contro la cancellazione

Preservare questi archivi è più di un atto di commemorazione: è una forma di resistenza contro la cancellazione della storia Nera in Francia. «Ci servono queste storie per mettere insieme vite frammentate riscritte dalla storia ufficiale», afferma Makabi. Ugualmente, è guardinga rispetto a come le istituzioni possano appropriarsi di queste narrazioni senza veramente dar valore alla comunità che rappresentano.

I social media hanno democratizzato l’accesso a questi archivi, ma hanno anche sollevato le questioni della loro proprietà e dello sfruttamento. «Tutti vogliono le nostre storie, ma nessuno vuole vivere le nostre realtà», mette in guardia. Questo paradosso evidenzia la necessità di spazi autonomi a direzione Nera per salvaguardare ed interpretare queste storie alle loro condizioni.

Verso una storia più democratica della Paris Noir

Riappropriarsi della storia della Paris Noir non consiste semplicemente nel preservare il passato: consiste nel rendere quel passato accessibile a quanti lo hanno vissuto e ai loro discendenti. Senza le voci delle persone ordinarie, c’è il rischio di una comprensione incompleta ed elitaria della vita Nera a Parigi.

Mentre archivisti, artisti e storici continuano il loro lavoro, la speranza è che queste storie non vengano solo preservate, ma pienamente riconosciute come parte di una più ampia consapevolezza pubblica. La Paris Noir non è solo una reliquia del passato: è un lascito che vive e respira, e che merita di essere visto e ricordato.

Note:

[1] Dunbar, E. (1968). The Black expatriates: A study of American Negroes in exile. Praeger. (traduzione di oltreoceano.eu)

[2] Le leggi Pasqua (1986, 1993) e la legge Debré (1997) sono state una serie di leggi restrittive in materia di migrazioni. Hanno inasprito i requisiti per i visti, reso più difficile il ricongiungimento familiare, facilitato le deportazioni e imposto condizioni più severe per l'acquisizione della cittadinanza francese.

L'Harlem Reinassence a Parigi: Arte, esilio e paradossi della libertà transatlantica

di Sandra Dibansa

Una delle maggiori connessioni fra la diaspora afroamericana e Parigi è nata a quasi 6.000 chilometri dalla capitale francese, nel luogo che decenni dopo sarebbe diventato la culla della musica rap. Negli anni Venti, Harlem era un crocevia di artisti e intellettuali afrodiscendenti, animato dalle prime ondate della Grande Migrazione [1]. Il quartiere divenne il cuore di un nuovo movimento artistico, intellettuale e politico: l'Harlem Renaissance, il Rinascimento di Harlem. Guidata da figure come gli scrittori Langston Hughes e Zora Neale Hurston, questo fermento culturale promuoveva un'arte nera libera da vincoli razziali, ispirandosi sia ai valori panafricani che alla lotta per i diritti civili. Il movimento portò alla nascita di un orgoglio nero, portato avanti da opere come l'antologia The New Negro (1925) di Alain Locke.

Al termine della prima guerra mondiale, i primi afroamericani che si stabilirono a Parigi diffusero il movimento oltre l'Atlantico. In questo periodo, la presenza di soldati neri nell'esercito americano durante la Grande Guerra - in particolare il 369° Reggimento di Fanteria, soprannominato Hellfighters e guidato da James Reese Europe - introdusse il jazz sul suolo francese. Questo primo contatto ebbe un impatto duraturo sulla scena culturale parigina e aprì la strada a una migrazione artistica che si intensificò tra le due guerre. Richard Wright, Lois Mailou Jones e Claude McKay si trasferirono a Montmartre e Saint-Germain-des-Prés, attratti dalla promessa di un riconoscimento artistico impossibile da riscontrare negli Stati Uniti. A Parigi, gli intellettuali afroamericani entrarono in contatto con quelli provenienti dai Caraibi e dalle diaspore africane. La convergenza dei loro ideali creò un terreno fertile per movimenti come la Négritude.

In fuga da un'America bianca...

Parigi, ambiente favorevole all'emancipazione degli afroamericani in cerca di libertà, divenne rapidamente un'estensione dell’Harlem Renaissance. Come osserva lo storico Tyler Stovall nel suo libro Paris noir: African Americans in the City of light (1996), la capitale francese rappresentava un luogo in cui l'assenza di leggi segregazioniste e il fascino generato dall'arte delle culture africane e afro-diasporiche, permetteva ai neri americani di essere riconosciuti soprattutto per le loro attività artistiche. James Weldon Johnson, una figura di spicco dell'Harlem Renaissance, spiega che lì venivano trattati come americani prima che come neri. Nella sua autobiografia Along This Way (1933), lo scrittore sottolinea come la sua nazionalità abbia influenzato notevolmente la sua esperienza della città: “Una cosa che contribuì parecchio al mio divertimento fu il fatto di essere americano. Gli americani sono molto popolari a Parigi”.

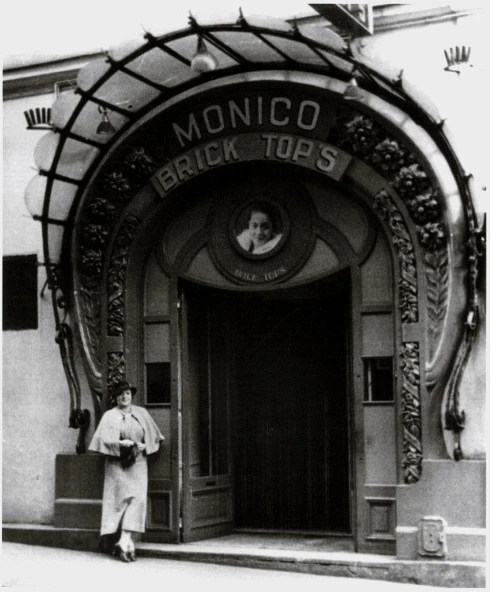

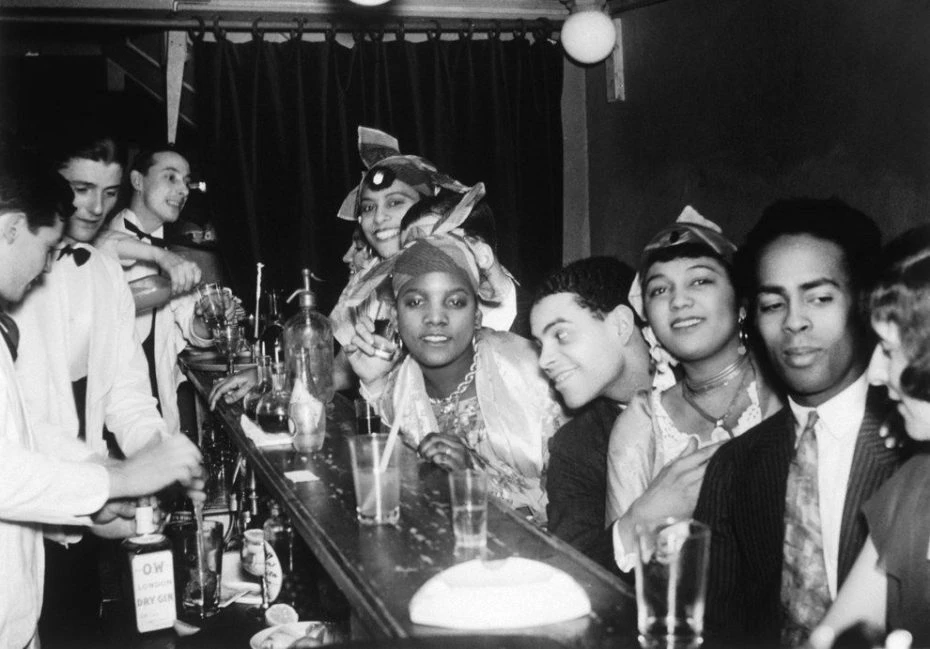

Complice questo entusiasmo francese per l’altro, il jazz divenne nei cabaret di Montmartre il linguaggio di una modernità in trasformazione. Un esempio emblematico di questo fenomeno è l'iconica ballerina di charleston Ada Smith - soprannominata “Bricktop” per i suoi capelli rossi. Ex manager del Grand Duc, locale dove strinse amicizia con Langston Hughes, nel 1926 aprì il suo cabaret, Chez Bricktop, nel quartiere di Pigalle. Lì accolse artisti e intellettuali dell'epoca, contribuendo a rendere la musica nera americana il fulcro di una nuova scena culturale parigina. La Ville Lumière rappresentò anche un rifugio più accogliente per il virtuoso Sidney Bechet, che vi trovò un pubblico capace di conferirgli una legittimità che avrebbe impiegato molto tempo a ottenere negli Stati Uniti.

...per abbracciare una cupa Parigi

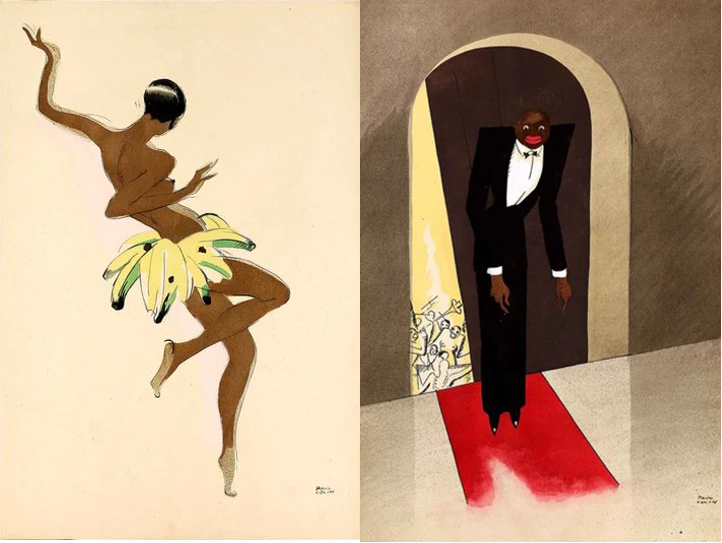

Ma attenzione: l'idea di una Francia priva di pregiudizi è solo un'illusione. L'infatuazione dell'avanguardia parigina per le forme espressive afro-discendenti era intrisa di esotizzazione. Opere come Le Tumulte Noir (1927) di Paul Colin, che sublima l'energia dei cabaret neri racchiudendoli al contempo in un immaginario “selvaggio”, mettono in scena la cultura afroamericana attraverso i codici ereditati dall'immaginario coloniale francese.

Questo immaginario si estende anche alle artiste nere, spesso relegate a ruoli ipersessualizzati. Il concetto di Venere Nera, analizzato da T. Denean Sharpley-Whiting in Black Venus: Sexualized Savages, Primal Fears, and Primitive Narratives in French (1999), illustra come le performance delle donne afrodiscendenti fossero percepite con un fascino ambiguo. Mentre il successo di Josephine Baker si basava in parte sull'accettazione di questi codici, altre artiste cercarono di liberarsene. È il caso di Bricktop, che impose uno stile più sobrio, rifiutando di incarnare la fantasia della ballerina esotica.

Il ricercatore Brent Hayes Edwards ha riassunto questa tensione in The Practice of Diaspora: Literature, Translation, and the Rise of Black Internationalism (2003). In quest'opera, esplora il modo in cui l'arte nera divenne intrattenimento d'avanguardia per l'élite parigina, pur rimanendo intrappolata nello sguardo bianco. Parigi, lungi dall'essere un autentico spazio di libertà, costrinse gli artisti afroamericani a oscillare costantemente tra riconoscimento e feticizzazione.

(Ri)nascita di una Coscienza Nera

Come quello nato a Firenze nel XIV secolo, il Rinascimento di Harlem fu caratterizzato dalla valorizzazione di antichi patrimoni culturali. Sullo sfondo, la firma del Trattato di Versailles permise all'impero coloniale francese del periodo tra le due guerre di raggiungere il suo apogeo. Molti manufatti furono saccheggiati e poi esposti nei musei parigini. Queste opere ispirarono artisti come Pablo Picasso che, quando vide le maschere africane, intraprese la svolta cubista. Gli artisti afroamericani che vivevano a Parigi non mancavano. L'esposizione all'arte africana ebbe un effetto profondo sul loro lavoro, incoraggiandoli a riappropriarsi di un legame estetico e culturale che era stato interrotto dalla schiavitù.

Arrivata a Parigi nel 1937, Loïs Mailou Jones iniziò dipingendo scene di vita parigina, prima di firmare, nel 1938, uno dei suoi quadri più noti, Les Fétiches. Ispirata ai manufatti che l’artista aveva scoperto in Francia, la tela in stile modernista raffigura cinque maschere fluttuanti su uno sfondo nero. In Harlem Renaissance: Art of Black America (1994), il pittore e scrittore David Driskell sottolinea come l'incontro con l'arte africana in territorio coloniale abbia dato agli artisti afroamericani una nuova consapevolezza della propria eredità diasporica. Tuttavia, l'interesse per questi oggetti presentati attraverso una lente bianca mette in discussione il modo in cui gli artisti dell'Harlem Renaissance sono stati in grado di affrontare il lascito espropriato della cultura africana.

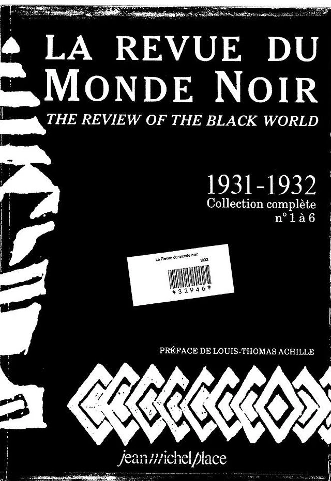

Questa riflessione sull'identità nera andava oltre la semplice cerchia dell'Harlem Renaissance. A Parigi, intellettuali africani e caraibici trovarono nel movimento una fonte di ispirazione per articolare le proprie rivendicazioni culturali e politiche. Il martinicano Aimé Césaire, il suo amico guyanese Léon-Gontran Damas e il futuro presidente senegalese Léopold Sédar Senghor frequentavano il salotto letterario di Paulette Nardal, dove dialogavano con i loro omologhi afroamericani. Qui entrarono in contatto con i romanzieri e poeti Claude McKay e Langston Hughes. Da queste conversazioni, nel 1931, nacque, su iniziativa delle sorelle Nardal, La Revue du Monde Noir, una pubblicazione bilingue di arte e letteratura che trattava di anticolonialismo e coscienza nera. Il periodico cattura il fermento intellettuale dell'epoca e tratteggia il clima in cui emerse la corrente letteraria e politica della Négritude.

Un movimento passeggero?

L'Harlem Renaissance svanì alla fine degli anni Venti con il crollo del mercato azionario e la successiva Grande Depressione. Al di là di questo brusco arresto, era difficile immaginare una continuità duratura di questa rinascita afroamericana in Francia. Nonostante l'atmosfera di relativa libertà che caratterizzava Parigi agli occhi degli artisti neri americani, la loro presenza era ancora segnata da una forma di assegnazione culturale. Richard Wright, scrittore afroamericano naturalizzato francese nel 1947, spiegò in un'intervista che in Francia era più facile per i neri esistere “nei luoghi di divertimento, di distrazione [...] perché vogliamo ridere con i neri, ma non vogliamo lavorare con i neri”. (Entretiens avec Richard Wright 4/8 : entre deux mondes, di Georges Charbonnier per France III Nationale, 1960). La capitale francese permetteva loro di essere liberi solo all'interno di un quadro ristretto.

Parigi non è riuscita a sviluppare una comunità afroamericana veramente radicata. A differenza di Harlem, la città dei Lumi rimase un punto di transito per molti artisti dell'Harlem Renaissance. Nella sua autobiografia, A Long Way from Home (1937), Claude McKay scrisse che “la crema di Harlem era a Parigi”, ma non nascose di non sentirsi attratto dalla città. Turbata dalle sue condizioni, la giornalista Louise Bryant arrivò fino al punto di dirgli, in una serata alcolica: “Torna a casa ad Harlem o rientra in Africa, ma lascia Parigi”. La Storia bastò poi a soffocare il movimento nella capitale francese, poiché la Seconda guerra mondiale segnò la fine dell'influenza del jazz, considerato degenere dalla Germania nazista. Gli afro-americani lasciarono una Parigi invasa e tornarono negli Stati Uniti, che sobbollivano all'alba del movimento per i diritti civili.

Sebbene si sia sviluppato nell'arco di un breve periodo, il ramo parigino dell'Harlem Renaissance ha lasciato un segno duraturo nella produzione artistica e intellettuale delle comunità africane e afro-diasporiche.

Note:

[1] L'esodo rurale dei neri americani che si erano lasciati alle spalle il Sud e le leggi Jim Crow per stabilirsi nelle città del Nord.

3. “Peace Love Unity and Having Fun”: come l'hip hop ha portato New York a Parigi

di Mona Koyamba

A New York, nel quartiere del South Bronx, martoriato da razzismo e segregazione, l’undici agosto 1973 venne organizzato un block-street party dai fratelli Campbell[1]. Questa data segnò la nascita della cultura hip hop, che mette insieme il Djing (mixaggio musicale), il rap, il breaking e i graffiti, promuovendo i valori della condivisione e della sfida. Il fenomeno si è diffuso in Francia a metà degli anni ottanta, attraverso il “New York City Rap Tour”, organizzato dal giornalista e produttore Bernard Zekri, riunendo a Parigi pionieri del movimento del calibro di Futura 2000, della Rock Steady Crew o delle Fantastic Four del Double Dutch. Poi arrivò il programma tv H.I.P. H.O.P., il primo a presentare la cultura hip hop con il primo conduttore televisivo afro-francese, Sidney Duteil. Più che un programma di intrattenimento, H.I.P. H.O.P. fu un «conservatorio»[2], che permise ai nuovi amanti dell’hip hop, ed in particolare agli afrodiscendenti, di costruire la propria identità a partire da una cultura inedita: «considerando che in televisione non [c’erano] figure di riferimento che rappresentassero gli uomini e le donne [franco]Africane, alla fine [questi furono] costretti a costruirsi sulla cultura Nera Americana»[3].

In questo contesto di importazione culturale, il ballo e la moda divennero alcuni degli aspetti più visibili di questa cultura, comparendo nei videoclip e nei programmi televisivi mediante diversi stili ed outfit riconoscibili, guadagnando sempre più attenzione in tutta la Francia e nella sua capitale, Parigi. In questa città, il movimento si trasformò in un fenomeno mainstream ed interculturale, ispirando le persone francesi afrodiscendenti, che videro questo modo di muoversi e di acconciarsi come un’opportunità di esprimersi e di connettersi con le persone con cui condividevano simili esperienze di vita.

L’hip hop come modo di muoversi e di connettere le persone al di là dei confini

Al suo arrivo a Parigi, il pubblico francese venne sedotto dai differenti balli che accompagnavano il movimento, a cominciare dal breaking. Le persone delle periferie in cerca di identità videro nella combinazione aerea dei “top rocks” (passi) e delle “tracks” (le figure al suolo) la libertà che stavano ricercando, «proiettando[si] nel futuro grazie a questo ballo»[4]. Oltre al breaking, c’era una pletora di “stand-up styles” che arrivavano dalle strade o dai club: l’hype, il locking, l’hip hop (o il freestyle hip hop), lo smurf, il popping, il krump, il waacking, il voguing, l’house e la lista continua. Tutti questi stili vennero sviluppati negli Stati Uniti, prima che la Francia li facesse propri. Ispirati dai movimenti nei videoclip, nei corsi improvvisati tenuti a Châtelet o nei cypher davanti alla tour Eiffel, iniziarono ad emergere talentuosi ballerini francesi. Nei primi duemila, ballerini afrodiscendenti come Meech de France[5], Yugson ed ICEE si riunirono e sfidarono gli Afroamericani sul loro stesso terreno, talora vincendo, talora perdendo, ma sempre arricchendo la cultura e accumulando conoscenze preziose che sarebbero state trasmesse agli altri ballerini una volta tornati in Francia.

Nei primi duemila vennero organizzati dei tirocini professionali per insegnare le basi dei differenti stili di danza, come la Juste Debout School o la Flow Dance Academy. Venne istituito un corso di hip hop al liceo Turgot, nel terzo arrondissement di Parigi: un inedito in Francia, dove questo genere di corsi solitamente riguarda sport come il calcio o il basket. Essendo la sfida il cuore dei balli hip hop, Parigi divenne anche uno dei luoghi principali di riconoscimento tra pari, con gli eventi che divennero dei riti di passaggio per i ballerini hip hop emergenti. Uno di questi eventi imperdibili è il “Juste Debout”, immaginato dal popper Bruce Ykanji, la cui prima edizione si è tenuta nel 2002. Guadagnando popolarità di anno in anno, questo evento si è trasformato in un emblema del panorama culturale parigino, riunendo ballerini di ogni stile e nazionalità nelle principali sale concerti[6].

La Francia iniziò ad emanciparsi dai suoi mentori americani, incorporando altre influenze (arti marziali, balletto, danza contemporanea, ecc…) nei suoi balli. I balli hip hop passarono dall’essere eseguiti nelle strade (o nei club) all’essere eseguiti in teatro da compagnie di ballo, come la Black Blanc Beur, fondata da Jean Djemad e Christine Coudun nel 1984; o la Käfig, creata da Merwan Merzouki nel 2003; o persino la Carmel Loanga, che è emersa nei tardi anni duemiladieci. Iniziarono a tenersi festival in tutta la Francia, come il Kalypso a Parigi, organizzato da Merwan Merzouki, che offre alle compagnie l’opportunità di esibirsi con pezzi unici ed ibridi di fronte ad una giuria selezionata. Un nuovo passo è stato intrapreso con la presenza del breaking ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024, attestando il ruolo della città nell’impatto culturale globale della cultura hip hop.

Ad ogni modo, questa istituzionalizzazione dei balli hip hop è controversa, soprattutto riguardo ad un potenziale “snaturamento” della cultura, che era, all’origine, non-accademica[7]. Questo dibattito può inoltre essere spiegato con il fatto che, essendo l'hip hop una cultura orale, la sua interpretazione può variare e le informazioni chiave possono andare perdute nella traduzione. Questo è il motivo per cui alcune strutture (musei, studi di danza, associazioni) hanno provato a sostenere un dialogo tra la Francia e gli Stati Uniti attraverso mostre come “Hip Hop 360”[8], ed invitando ai laboratori pionieri della cultura come Buddha Stretch. L’obiettivo era rintracciare le radici della cultura hip hop così da non perdere la memoria del percorso che ci ha condotto qui.

Una moda senza frontiere

Più che un modo di muoversi, l'hip hop è anche un modo di fare styling, una “estensione dell'arte”[9] che migra dai ghetti alle passerelle, da New York a Parigi. Le sneakers, i jeans baggy, la felpa col cappuccio, i gioielli vistosi, il berretto. Tutti questi capi di abbigliamento riconoscibili accompagnano il movimento corporeo del graffer, del DJ, del rapper, dei ballerini, costruendo un'immagine distintiva e identificabile che ci fa dire “questo è l'hip hop”.

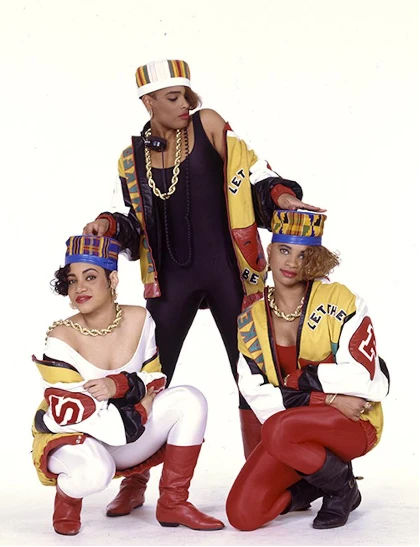

Tutto è iniziato a livello locale con stilisti pionieristici come Dapper Dan, che nel 1982 ha aperto il primo negozio hip hop ad Harlem. Questo locale proponeva ciò che è diventato noto come “logo mania”, una tendenza di moda che combinava grandi loghi di marchi di alta moda come Gucci o Louis Vuitton con il design streetwear della cultura hip hop. Nello stesso periodo, il noto gruppo rap Run Dmc firmava una partnership con Adidas. La loro canzone pop My Adidas incarnava la tendenza streetwear, rendendo la tuta e le Adidas Superstar i loro marchi di fabbrica. La moda hip hop era quindi plurale, oscillando tra la varietà dello streetwear e le influenze colorate dell'Africa occidentale[10], con cappelli Kente, pantaloni vistosi e gioielli extra large.

Questo nuovo modo di vestire venne riconosciuto dall'industria della moda, anche grazie ai marchi hip hop emergenti come FUBU, fondato nel 1992 da Daymond John, o Rocawear, creato da Jay Z e Damon Dash nel 1999. Indossati da rapper e ballerini afroamericani in videoclip e spot pubblicitari[11], questi marchi acquisirono progressivamente maggiore visibilità, incassando ingenti somme di denaro e consolidando la loro eredità nel settore. Alla fine degli anni '80, questi nuovi brand e vestiti furono esportati nella capitale francese della moda, attirando gli abitanti delle periferie che li hanno fatto propri. Presto cominciarono a vedersi baggies, berretti, bob, bomber, giacche di pelle, collane, pantaloni e felpe di tuta nello show televisivo H.I.P H.O.P, oltre che nei videoclip di crew rap francesi come NTM, Funky Family, Arsenik o le Ladie's Night, una delle rare crew femminili di rap e double dutch[12].

I vestiti non erano solo dei pezzi di tessuto alla moda. Avevano anche una funzione sociale: indossare lo stesso tipo di abiti creava un senso di comunità, incarnando il famoso motto della Zulu Nation “Peace Love Unity and Having fun”[13]. L’esempio migliore è la “boutique Ticaret”, situata nel 10° distretto di Parigi. Fondata nel 1986 da Daniel, un francese di origine africana e amante dell'hip hop, all'inizio doveva essere un qualunque negozio dell'usato, ma la sua collocazione nelle terre desolate di La Chapelle - uno dei luoghi in cui è nato l'hip hop in Francia secondo l'attivista hip hop Ambre Foulquier [14] - cambiò tutto. Daniel iniziò a importare vestiti da New York: bomber, giacche da baseball, baggies, berretti…, cercando di soddisfare le richieste della sua crescente clientela scovando pezzi mai visti prima. Quello che era un qualsiasi negozio dell'usato si trasformò in un tempio multidisciplinare dell'hip hop, accogliendo i guardaroba, ma anche i mixtape, di rapper emergenti come Clyde della crew Assassin [15]. Prima di chiudere nel 1998, il negozio Ticaret riunì diverse generazioni del movimento hip hop attorno ai vestiti, costruendo una leggenda duratura e un ponte sull'Atlantico tra le comunità di origine africana.

Nel XXI secolo, quando l'hip hop era riuscito a insediarsi in modo stabile nell'industria della moda grazie a stilisti come Sergio Hudson o Virgil Abloh, il dialogo tra Francia e Stati Uniti sulla moda si è intensificato.

Come prima cosa, attraverso collaborazioni con marchi di lusso francesi. Dopo il defunto Virgil Abloh, Pharrell Williams è entrato a far parte del brand come nuovo designer per la collezione uomo. Questo subentro senza precedenti ha permesso a un afroamericano - con background nell'hip hop e amante della moda - di sfidare l'eleganza “à la française”, facendo luce su una cultura a lungo stigmatizzata e discriminata perché troppo “ghetto”, troppo nera. La sua collezione uomo primavera-estate 2024 ha portato l'hip hop al centro della scena della moda parigina, con una passerella streetwear che ha lasciato le “tracce dell'epoca d'oro dell'hip hop”[16].

In secondo luogo, il dialogo si è intensificato con il pullulare di negozi hip hop simili a Ticaret: Ekirock, Scred Boutique, HollyHood Capital, Flipside e Isakin - per citarne alcuni.

E infine, ma non meno importante, attraverso la riappropriazione della moda hip hop da parte di ambasciatori del genere afrodiscendenti. Da Sexion d'Assaut a Tiakola, da Ladie's Night a Shay e Aya Nakamura, e così via, artisti francesi di origine afro di Parigi hanno ridefinito i codici della moda hip hop, adattandoli alla loro realtà e alle loro influenze, con una combinazione di classico, vintage e modernità.

Attraverso il ballo e la moda, l'hip hop non ha mai smesso di mettere in contatto le comunità francesi afrodiscendenti con i loro vicini americani, alimentando un dialogo costante e un'influenza reciproca che continuerà a rimodellarsi ed evolversi in futuro, dando vita a nuovi designs e generi ibridi.

Note:

[1] Cindy and Clive, aka DJ Kool Herc

[2] Quote of the choreograph Merouad Merzouki in the documentary « #1 : Premier pas - La culture hip-hop en Île-de-France : 40 ans d’ébullition artistique - YouTube ». Consulted on February 22, 2025 février 2025. https://www.youtube.com/watch?v=g0ik6LPCKI8&feature=youtu.be

[3] Quote of the french rapper KoHndo in the documentary « #1 : Premier pas - La culture hip-hop en Île-de-France : 40 ans d’ébullition artistique - YouTube ». Consulted on February 22, 2025 février 2025. https://www.youtube.com/watch?v=g0ik6LPCKI8&feature=youtu.be

[4] Quote of the choreograph Merouad Merzouki in the documentary « #1 : Premier pas - La culture hip-hop en Île-de-France : 40 ans d’ébullition artistique - YouTube ». Consulted on February 22, 2025 février 2025. https://www.youtube.com/watch?v=g0ik6LPCKI8&feature=youtu.be

[5] Benbekaï, Yasmina. « Meech : “La House Dance fait partie de la danse Hip Hop” ». Mouv’, January 22, 2020. https://www.radiofrance.fr/mouv/meech-la-house-dance-fait-partie-de-la-danse-hip-hop-7156120.

[6] The next edition of the Juste Debout was held at the Accord Hotel Arena, one of Paris biggest concert hall, on 2nd March 2025

[7] Hip-hop : pourquoi la loi 1149 pose problème ?, 2024. https://www.youtube.com/watch?v=lUo-nWBHPHA.

[8] An exhibition on the history of hip hop and its arrival in France, organised by the Philharmonie de Paris in 2022.

[9] 50 Years of Hip Hop & High Fashion: The Evolution from Streetwear to Runways, 2023.

[10] La mode hip-hop s’expose sous toutes les coutures, 2025. https://www.lemonde.fr/decodages/article/2015/05/13/la-mode-hip-hop-sous-toutes-les-coutures_4632998_4606750.html.

[11] In 1999, the rapper LL Cool J gave a freestyle for a Gap commercial while wearing a FUBU cap

[12] Du Double Dutch aux Ladie's Night : Pascale Obolo, pionnière du hip-hop en France | INA HIP-HOP, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=5EDcsmiJ-4g

[13] Les codes vestimentaires du hip-hop en 1990 | INA HIP-HOP, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=XHphNvGs6V0.

[14] 1996 : visite de la boutique Ticaret, l’antre du hip-hop 👟 | INA HIP-HOP, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=-knxM5NLfTQ.

[16] The cultural journalist Soumya Krishnamurthy in the documentary 50 ans du hip-hop : de Pharrell à Dapper Dan, comment le hip-hop a bouleversé la mode (épisode 3), 2023.

Riferimenti

Bibliografia

1. La Paris Noir del popolo: vite ordinarie disarchiviate

Dunbar, E. (1986). The black expatriates: a study of American Negroes in exile. New York: Dutton.

2. L'Harlem Reinassence a Parigi: arte, esilio e paradossi della libertà transatlantica

Colin, P. (1927). Le Tumulte Noir. Paris, France: Éditions d'Art.

Driskell, D. (1994). Harlem Renaissance: Art of Black America. New York, NY: Abrams.

Edwards, B. H. (2003). The Practice of Diaspora: Literature, Translation, and the Rise of Black Internationalism. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Fabre, M. (1991). From Harlem to Paris: Black American Writers in France, 1840-1980. Urbana, IL: University of Illinois Press.

Gates, H. L. (1988). The Signifying Monkey: A Theory of African-American Literary Criticism. New York, NY: Oxford University Press.

Johnson, J. W. (1933). Along This Way: The Autobiography of James Weldon Johnson. New York, NY: Viking Press.

Locke, A. (1925). The New Negro: An Interpretation. New York, NY: Albert and Charles Boni.

Sharpley-Whiting, T. D. (1999). Black Venus: Sexualized Savages, Primal Fears, and Primitive Narratives in French. Durham, NC: Duke University Press.

Stovall, T. (1996). Paris Noir: African Americans in the City of Light. Boston, MA: Houghton Mifflin.

Articoli

1. La Paris Noir del popolo: vite ordinarie disarchiviate

1986 : La première loi Pasqua. Hommes et Migrations, n°1095, septembre 1986, n°1096, octobre 1986, n°1118, janvier 1989. https://www.histoire-immigration.fr/les-50-ans-de-la-revue-hommes-migrations/1986-la-premiere-loi-pasqua

2. L'Harlem Reinassence a Parigi: arte, esilio e paradossi della libertà transatlantica

Encyclopædia Britannica. (n.d.). Great Migration. Encyclopædia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/event/Great-Migration

Encyclopædia Britannica. (n.d.). Harlem Renaissance. Encyclopædia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/event/Harlem-Renaissance-American-literature-and-art

Libération. (2019, February 26). Paulette Nardal, théoricienne oubliée de la Négritude. Libération. Retrieved from https://www.liberation.fr/debats/2019/02/26/paulette-nardal-theoricienne-oubliee-de-la-negritude_1711727/

OpenEdition Journals. (2021, October 6). De la survisibilité/invisibilité sociale à la colère politique. Tracés: Revue de sciences humaines, 35. Retrieved from https://journals.openedition.org/teth/5873

OpenEdition Journals. (2020, February 7). Le rôle des avant-gardes et de l’exotisation. Études africaines, 68(2). Retrieved from https://journals.openedition.org/etudesafricaines/14952

Palais de la Porte Dorée. (n.d.). Le contexte colonial français en 1931.

Palais de la Porte Dorée. Retrieved from https://monument.palais-portedoree.fr/le-contexte-colonial/l-empire-colonial-francais-en-1931

Radio France Internationale (RFI). (2023, April 8). "Le cubisme est né en Afrique": Entre Pablo Picasso et l'art africain, une histoire d'inspiration. RFI. Retrieved from https://www.rfi.fr/fr/culture/20230408-le-cubisme-est-n%C3%A9-en-afrique-entre-pablo-picasso-et-l-art-africain-une-histoire-d-inspiration

Radio France Internationale (RFI). (2024, June 8). Brent Hayes Edwards et sa pratique de la diaspora noire. RFI. Retrieved from https://www.rfi.fr/fr/podcasts/en-sol-majeur/20240608-brent-hayes-edwards-et-sa-pratique-de-la-diaspora-noire

Universalis.fr. (n.d.). Sidney Bechet et le jazz en France. Universalis. Retrieved from https://www.universalis.fr/encyclopedie/what-is-this-thing-called-love-bechet-sidney/

3. “Peace Love Unity and Having Fun”: come l'hip hop ha portato New York a Parigi

Générations. (2025, February 22). Ticaret ou l’histoire du tout premier lieu parisien dédié au Hip-Hop. Générations. Retrieved from https://generations.fr/news/culture-et-societe/61894/ticaret-ou-l-histoire-du-tout-premier-lieu-parisien-dedie-au-hip-hop

INA. (2025, February 22). Le hip hop, une danse migratoire. Danses Sans Visa. Retrieved from http://fresques.ina.fr/danses-sans-visa/parcours/0003/le-hip-hop-une-danse-migratoire.html

Le Monde. (2015, May 13). La mode hip-hop s’expose sous toutes les coutures. Le Monde. Retrieved from https://www.lemonde.fr/decodages/article/2015/05/13/la-mode-hip-hop-sous-toutes-les-coutures_4632998_4606750.html

Film e Video

1. La Paris Noir del popolo: vite ordinarie disarchiviate

Makabi, J. (Director). (2021). Paulette et le Clown

Makabi, J (Director). (2022). Notre mémoire

3. “Peace Love Unity and Having Fun”: come l'hip hop ha portato New York a Parigi

50 ans du hip-hop. (2023). De Pharrell à Dapper Dan, comment le hip-hop a bouleversé la mode (épisode 3) [Video]. YouTube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=mEKTX2wyK_c

50 Years of Hip Hop & High Fashion. (2023). The Evolution from Streetwear to Runways [Video]. YouTube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=IZF6mOlqF0U

Hip-hop. (2024). Pourquoi la loi 1149 pose problème ? [Video]. YouTube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=lUo-nWBHPHA

INA HIP-HOP. (2025). 1996 : visite de la boutique Ticaret, l’antre du hip-hop 👟 [Video]. YouTube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=-knxM5NLfTQ

ORIGinaL #ina. (2025, February 22). Du Double Dutch aux Ladie’s Night : Pascale Obolo, pionnière du hip-hop en France [Video]. YouTube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=5EDcsmiJ-4g

Premier pas. (2025, February 22). La culture hip-hop en Île-de-France : 40 ans d’ébullition artistique [Video]. YouTube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=g0ik6LPCKI8&feature=youtu.be

Musica/Podcast

2. L'Harlem Reinassence a Parigi: arte, esilio e paradossi della libertà transatlantica

France Culture : Richard Wright : Quand j’écris, je ne suis pas conscient que c’est une idée blanche ou une idée noire. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/richard-wright-quand-j-ecris-je-ne-suis-pas-conscient-que-c-est-une-idee-blanche-ou-une-idee-noire-8152364

3. “Peace Love Unity and Having Fun”: come l'hip hop ha portato New York a Parigi

#105. Culture. Fondamentaux HIP HOP. par TOUS DANSEURS ». Consulted on February 22, 2025 février 2025. https://creators.spotify.com/pod/show/tousdanseurs/episodes/105--Culture--Fondamentaux-HIP-HOP-e1dfj72.

Benbekaï, Yasmina. « Meech : “La House Dance fait partie de la danse Hip Hop” ». Mouv’, January 22, 2020. https://www.radiofrance.fr/mouv/meech-la-house-dance-fait-partie-de-la-danse-hip-hop-7156120.

Fresh Fly Fabulous: Fifty Years of Hip Hop Style, an interview with Elena Romero and Elizabeth Way, part 1, 2023. https://open.spotify.com/episode/1YvR1kaNOmEC4557DdTx54.

Fresh Fly Fabulous: Fifty Years of Hip Hop Style, an interview with Elena Romero and Elizabeth Way, part 2, 2023. https://open.spotify.com/episode/502qGecIhx7D0JPmvYY1xI.

Siti

3. “Peace Love Unity and Having Fun”: come l'hip hop ha portato New York a Parigi

« Hip-Hop 360 | Philharmonie de Paris ». Consulted on February 22, 2025 février 2025. https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/exposition/23375-hip-hop-360.

Dona

Dona