Depuis plus d’un siècle, de nombreux Afro-Américains se sont rendus à Paris en quête d’un refuge face au racisme aux États-Unis, qui menaçait d’effacer leur identité. Cependant, s’ils y ont trouvé de nouvelles opportunités et un contact direct avec la diaspora africaine en Europe, ils ont aussi été confrontés à d’autres formes de discrimination. De cette rencontre est née une relation culturelle exceptionnelle entre la capitale française et la Black America, donnant lieu à des créations artistiques, intellectuelles et politiques qui ont redéfini le concept même d’identité noire. De la Paris vibrante des années 1930, où fleurissaient les mouvements politiques anticoloniaux et le jazz, à celle des années 1980, marquée par l’essor du Hip-Hop en Europe, ce lien a nourri de profondes réflexions sur l’oppression, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis

1. Le Paris Noir du peuple: les vies quotidiennes, desarchivées

de Hajar Ouahbi

Pourquoi revisiter l’histoire du Paris Noir à travers les archives?

Quand on pense au Paris Noir, on imagine souvent des figures culturelles impressionnantes : la prose lyrique de James Baldwin capturant le charme de la ville, les coups de pinceau vibrants de Beauford Delaney donnant vie à son essence, ou la trompette de Miles Davis résonnant dans les clubs de jazz enfumés. Mais l’histoire du Paris Noir va bien au-delà de ses icônes célébrées.

Une grande partie de cette histoire ne se trouve pas dans les institutions officielles, mais dans des collections privées, des albums photo familiaux et des publications clandestines. Aujourd’hui, les réseaux sociaux servent d’archives modernes, où les individus partagent des photographies, des lettres et des souvenirs redécouverts, reconstituant ainsi des récits qui auraient pu disparaître à tout jamais. Ces archives numériques mettent en lumière les expériences vécues de ceux qui n’ont ni écrit de mémoires ni fait la Une des journaux, mais qui ont joué un rôle essentiel dans la construction de l’identité noire de la ville.

En explorant des matériaux des années 1950 aux années 1990, des décennies marquées par les migrations d’après-guerre et les politiques de regroupement familial pour les anciennes colonies françaises, on découvre une histoire façonnée par la communauté et la résilience. Cet article s’intéresse à deux sources qui contribuent à la réappropriation de ce passé occulté : le travail journalistique d’Ernest Dunbar et l’archivage cinématographique de Johanna Makabi.

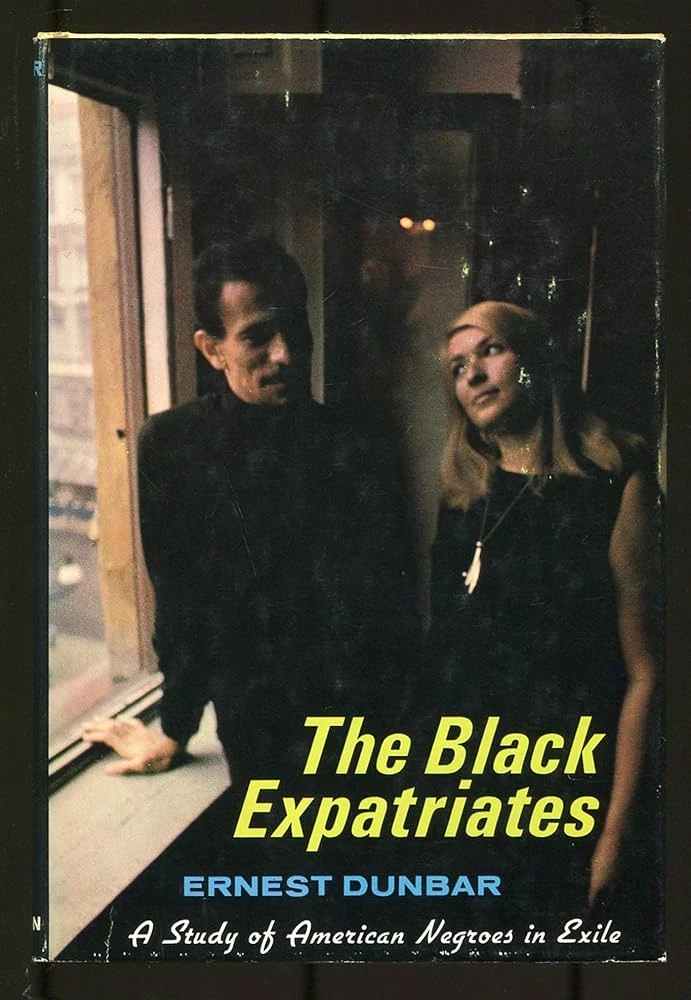

Ernest Dunbar : chroniqueur de la vie noire à Paris

«Il existe un Paris que la plupart des visiteurs américains ne voient jamais. Il ne figure pas dans le Guide Michelin, ni dans les lettres que les touristes envoient chez eux. C’est le monde de ces expatriés, noirs et blancs, qui emploient tous les stratagèmes, subterfuges et combines connus des hommes de l’Ouest pour survivre dans la Ville Lumière»[1].

Dans les années 1960, Ernest Dunbar, l’un des premiers journalistes noirs embauchés par un magazine national aux États-Unis, documente la vie des expatriés noirs à Paris. Il échange avec des serveurs, des photographes, des hommes d’affaires et des étudiants : des personnes certes moins célèbres, mais qui façonnent le tissu social du Paris Noir.

Dunbar nous introduit à une galerie de personnages naviguant dans la Ville Lumière. Il y a Edward Barnett, un aspirant photographe de mode vivant dans un appartement exigu d’un quartier populaire ; Daniel L. Johnson, un peintre immergé dans les débats de café ; Henry C. Carr, un homme d’affaires jonglant entre ambition et préjugés raciaux ; et Art Simmons, un musicien de jazz qui a eu mille vies.

«Ils viennent ici sous prétexte d’intellectualisme» remarque Simmons dans le livre, en évoquant les nombreux expatriés qu’il a croisés. «Mais, mec, ce sont des imposteurs. Il ne faut pas longtemps pour voir clair dans leur jeu. Tu les observes, et après une semaine, tu te demandes : “Que fait-il ? Que fait-il vraiment ?”».

Paris, malgré tout son attrait romantique, n’était pas un paradis. Si les Afro-Américains trouvaient un répit face à la violence raciale de l’Amérique de Jim Crow, ils rencontraient en France une autre forme de hiérarchie raciale. Barnett se souvient d’un moment dans le métro parisien où l’insulte ne lui était pas directement adressée, mais visait la Française à ses côtés : pauvre fille, a lâché un homme en la regardant avec mépris, la plaignant d’être avec un homme noir. Dans une autre conversation, un Français lui confie son mépris pour les Algériens : « Ils ne sont pas chrétiens ! Ils sont différents. » Barnett est frappé par la familiarité de ces propos : il aurait pu les entendre de la bouche d’un ségrégationniste du sud des États-Unis.

Le livre de Dunbar rappelle que l’héritage de l’expatriation noire ne repose pas uniquement sur des figures médiatiques, mais aussi sur ceux qui, dans l’anonymat, ont cherché à se tailler une place à Paris. À travers son journalisme rigoureux, il expose l’écart entre l’image idéalisée de Paris comme un havre intellectuel et inclusif, et la réalité d’une ville traversée par des divisions de race et de classe.

Johanna Makabi : mettre en lumière les archives familiales

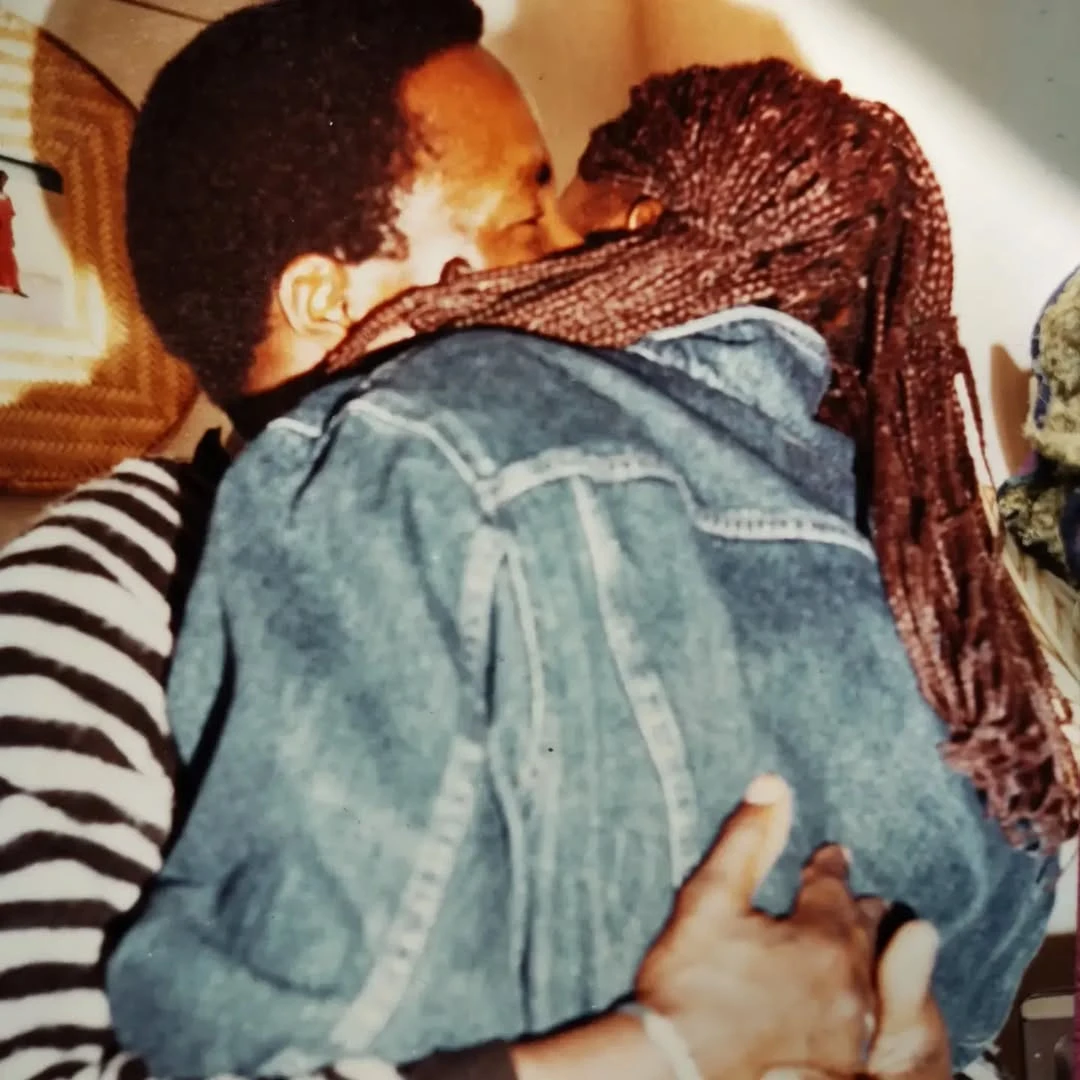

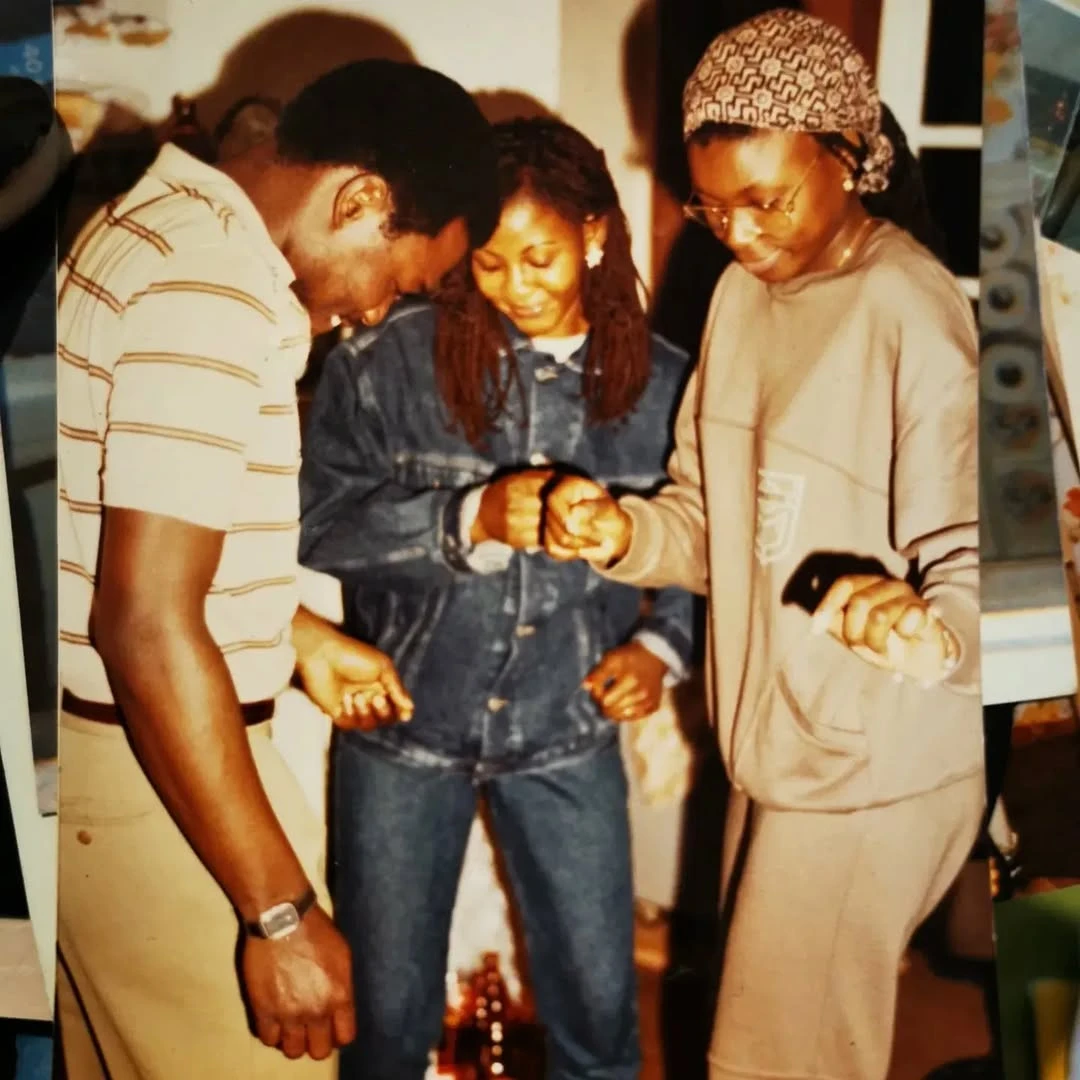

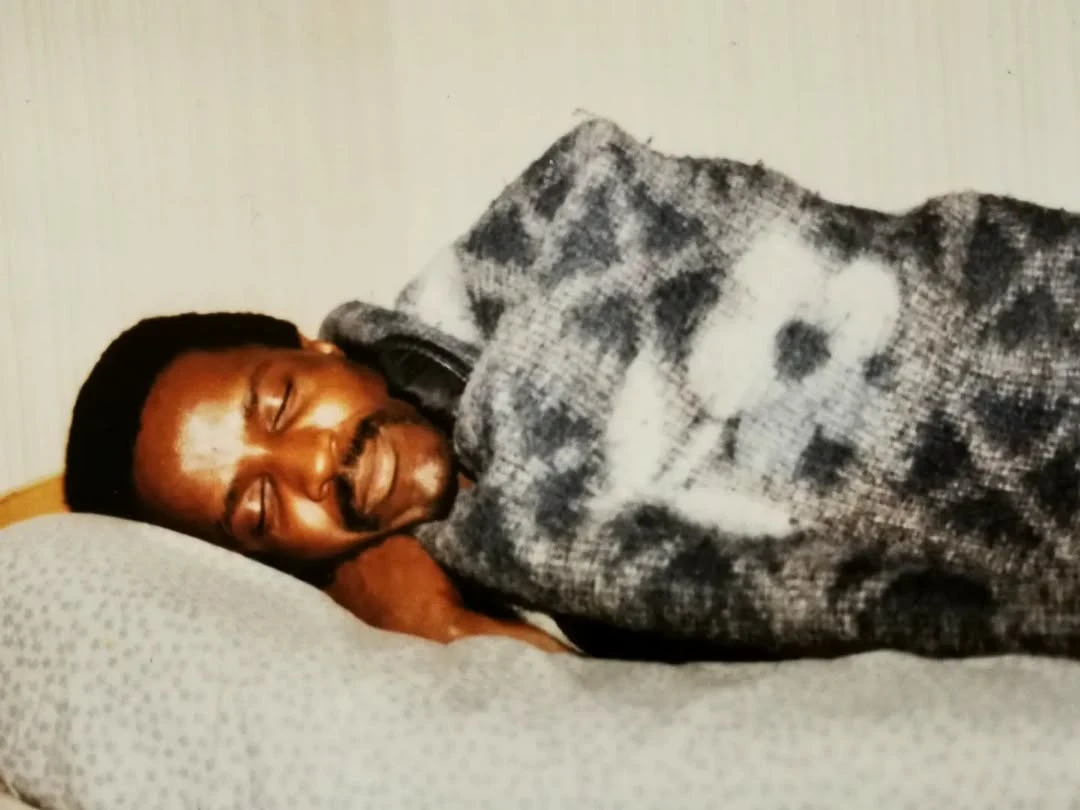

Contrairement à Dunbar, qui chronique son époque à travers le reportage, la réalisatrice et productrice Johanna Makabi reconstruit le Paris Noir à partir d’archives personnelles et familiales. Son travail fait revivre les histoires méconnues de figures comme Paulette Nardal, cofondatrice du mouvement de la Négritude, ou Mbissine Thérèse Diop, pionnière du cinéma africain. Mais il raconte aussi les histoires du quotidien noir à Paris, capturées par son propre père.

Un héritage visuel de l’exil

Née de parents congolais, Johanna Makabi a grandi entourée de photos et de vidéos reliant sa famille à son pays d’origine. « Mes parents, exilés loin de leur pays, utilisaient ces supports pour maintenir un lien avec notre famille au Congo, » nous explique-t-elle. Son père documentait sa vie quotidienne à Paris, tandis que des proches au Congo envoyaient des cassettes audio en retour : un échange d’images et de voix qui maintenait leur monde connecté.

Enfant, Makabi trouvait ces images étrangères : « Elles étaient si différentes de ce que je voyais à la télévision ou dans les médias, et pendant longtemps, je les ai rejetées. » Adulte, elle les redécouvre avec une nostalgie et une conscience politique renouvelées. Elle y voit une représentation rare et précieuse : celle d’une famille africaine de classe moyenne à Paris, défiant les stéréotypes dominants d’immigrés précaires.

«Il y a quelque chose de profondément politique dans la réappropriation de ces images. Pendant trop longtemps, les récits dominants sur les Noirs et les immigrés en France ont été ceux de la marginalisation et de la lutte. Si ces réalités existent, elles ne sont pas les seules. Nos histoires sont aussi faites de joie, de créativité et de résistance».

Déterminée à mettre en lumière ces histoires occultées, Makabi commence à partager les photographies de son père sur les réseaux sociaux, en les transformant en une forme de récit artistique. «Mon père n’aurait jamais imaginé que ces photos puissent être considérées comme de l’art, et je voulais leur rendre hommage». Elle inclut volontairement des images floues ou imparfaites, préservant leur authenticité brute et non filtrée.

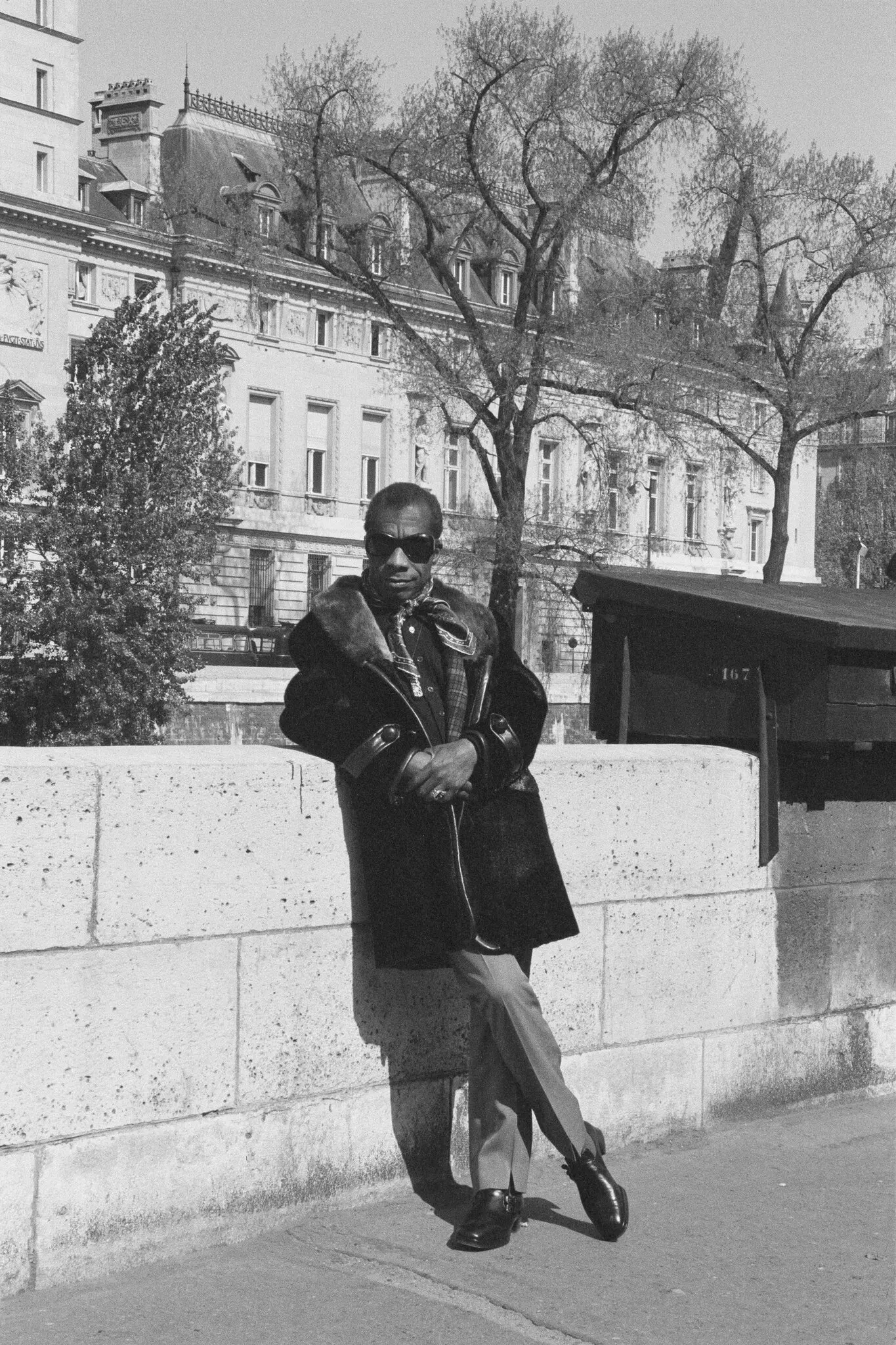

À travers ces archives, Makabi dévoile des réseaux de solidarité et de culture : les «familles choisies» formées entre immigrés, les soirées musicales où la diaspora trouvait de la joie, ou encore les figures de la scène musicale noire parisienne, comme Papa Wemba, immortalisées dans des moments intimes. Ces images montrent l’importance de la nuit, de la musique et des espaces culturels dans la formation d’une identité noire parisienne. Elles nous rappellent également que de nombreuses figures autrefois influentes ont été oubliées, leur héritage ne survivant que dans des albums de famille anonymes.

«Nous devons nous voir en dehors du cadre imposé par les autres», souligne Makabi. «Ces archives nous permettent de raconter nos propres histoires, selon nos propres termes».

Les années 1980 : un tournant pour le Paris noir

Le choix de Makabi de se concentrer sur les années 1970 et 1980 n’est pas anodin. Ces décennies marquent un tournant : d’abord, le gouvernement de François Mitterrand adopte des politiques migratoires plus ouvertes, mais celles-ci sont rapidement suivies par les lois Pasqua-Debré[2], qui durcissent la répression contre les migrants. C’est aussi la période où les enfants d’immigrés, nés et élevés en France, investissent la sphère publique, mais se heurtent à la suspicion et à l’hostilité. « Mes parents faisaient partie de la dernière génération d’Africains arrivés en France avec une foi sincère dans les valeurs du pays et un espoir d’intégration », observe Makabi.

Ses archives proposent un contre-récit aux histoires officielles, révélant un Paris bien plus divers qu’on ne le reconnaît souvent.

Mémoire, appropriation et lutte contre l’effacement

Préserver ces archives ne se limite pas à un devoir de mémoire : c'est une forme de résistance contre l'effacement de l'histoire noire en France. « Nous avons besoin de ces récits pour reconstituer des vies fragmentées et réécrites par l’histoire officielle », affirme Makabi. Pourtant, elle reste méfiante face à la manière dont les institutions pourraient s’approprier ces récits sans réellement valoriser les communautés qu’ils représentent.

Les réseaux sociaux ont rendu ces archives plus accessibles, mais ils ont aussi soulevé des questions sur leur propriété et leur exploitation. « Tout le monde veut nos histoires, mais personne ne veut vivre nos réalités », met-elle en garde. Ce paradoxe souligne l’importance d’espaces autonomes dirigés par des Noirs, afin de préserver et d’interpréter ces récits selon leurs propres termes.

Vers une histoire plus démocratique du Paris Noir

Reconquérir l’histoire du Paris Noir ne consiste pas seulement à préserver le passé : il s’agit de le rendre accessible à celles et ceux qui l’ont vécu et à leurs descendants. Sans les voix des gens “ordinaires”, il y a une compréhension incomplète et élitiste de la vie des personnes noires à Paris.

Alors que les archivistes, artistes et historiens poursuivent leur travail, l’espoir est que ces récits ne soient pas seulement conservés, mais pleinement reconnus comme partie intégrante de la mémoire collective. Le Paris Noir n’est pas une simple relique du passé : c’est un héritage vivant, qui mérite d’être vu dans son entièreté et transmis.

Notes:

[1] Dunbar, E. (1968). The Black expatriates: A study of American Negroes in exile. Praeger.

[2] Les lois Pasqua (1986, 1993) et la loi Debré (1997) sont une série de lois restrictives sur l'immigration en France. Elles ont durci les conditions d’obtention de visas, rendu le regroupement familial plus difficile, facilité les expulsions et imposé des critères plus stricts pour l’acquisition de la nationalité française.

2. Harlem Renaissance à Paris: art, exil et paradoxes d’une liberté transatlantique

de Sandra Dibansa

L’une des plus grandes connexions de la diaspora Afro-Américaine avec Paris est née à presque 6 000 kilomètres de la capitale française, dans le lieu qui deviendra des décennies plus tard le berceau du rap. Dans les années 1920, Harlem est un véritable carrefour où se croisent des artistes et intellectuels afro-descendants, portés par les premières vagues de La Grande Migration[1]. Le quartier devient alors le cœur d’un mouvement artistique, intellectuel et politique neuf: la Harlem Renaissance. Portée par des figures telles que les littéraires Langston Hughes et Zora Neale Hurston, cette effervescence culturelle revendique un art noir affranchi des carcans raciaux, puisant autant dans des valeurs panafricaines que dans la revendication de droits civiques. Le mouvement fait émerger une fierté noire, guidée par des œuvres comme l’anthologie d’Alain Locke, The New Negro (1925).

Fin de la Première Guerre mondiale l’oblige, l’installation des premiers Afro-américains à Paris étendra le mouvement outre-atlantique. A cette période, la présence des soldats noirs dans l’armée américaine durant la Grande Guerre – notamment le 369th Infantry Regiment, surnommé les Hellfighters et dirigé par James Reese Europe – introduit le jazz sur le sol français. Ce premier contact marque durablement la scène culturelle parisienne et ouvre la voie à une migration artistique qui s’intensifie dans l’entre-deux-guerres. Richard Wright, Loïs Mailou Jones ou encore Claude McKay rejoignent Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, attirés par la promesse d’une reconnaissance artistique inaccessible aux États-Unis. A Paris, les intellectuels afro-américains côtoient ceux des diasporas caribéennes et africaines. La convergence de leurs idéaux sera le terreau fertile de courants tels que la Négritude.

Fuir une Amérique blanche…

Cadre propice à l’émancipation d’ Afro-américains en quête de liberté, Paris a rapidement été un prolongement de la renaissance d’Harlem. Selon l’historien Tyler Stovall dans l’ouvrage Paris noir: African Americans in the City of light (1996), la capitale française représente un espace où l’absence de lois ségrégationnistes, ainsi que la fascination pour l’art issu des cultures africaines et afro-diasporiques, permettent aux Noir-américains d’être perçus avant-tout pour leurs arts. James Weldon Johnson, personnalité majeure de la Harlem Renaissance, explique qu’ils y sont traités comme des Américains avant d’être traités comme des Noirs. Dans son autobiographie Along This Way (1933), l’écrivain souligne que sa nationalité américaine contribuait grandement à son appréciation de la ville: «One thing which greatly contributed to my enjoyment was the fact that I was an American. Americans are immensely popular in Paris».

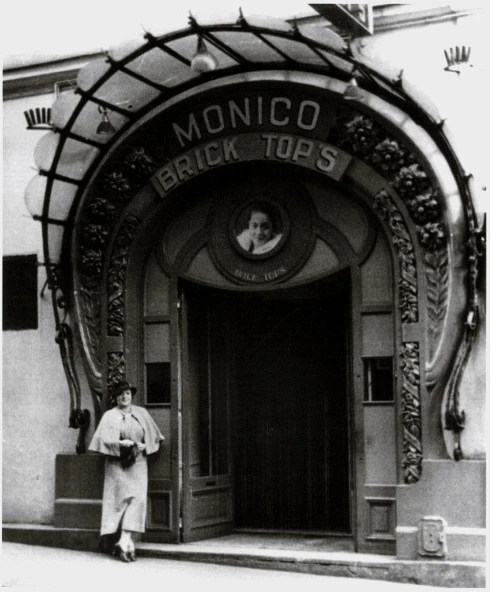

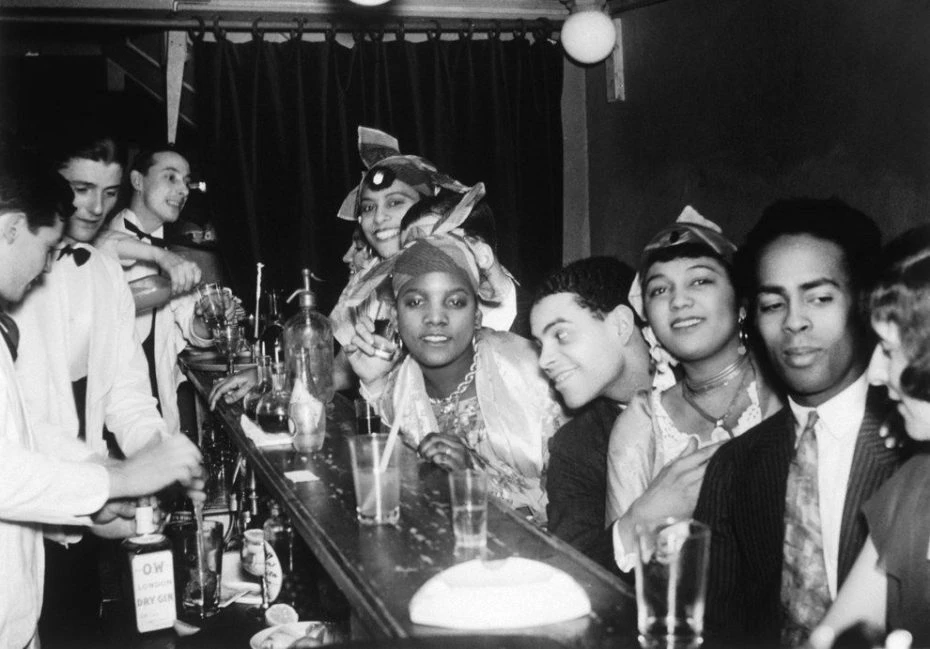

Avec cet enthousiasme français porté vers l’autre, le jazz devient dans les cabarets de Montmartre le langage d’une modernité en pleine mutation. L’iconique danseuse de charleston Ada Smith – surnommée “Bricktop” pour ses cheveux roux – illustre bien ce phénomène. Ex-tenancière du Grand Duc où elle se lie d’amitié avec Langston Hughes, elle ouvre en 1926 son propre cabaret, Chez Bricktop dans le quartier de Pigalle. Là-bas, elle y accueille les artistes et intellectuels du moment. Son impact contribue à faire de la musique noire-américaine la base d’une nouvelle scène culturelle parisienne. La ville des Lumières est également plus douce pour le virtuose Sidney Bechet qui y rencontre un public lui trouvant une légitimité qu’on mettra du temps à lui accorder aux Etats-Unis.

…embrasser un Paris grisâtre

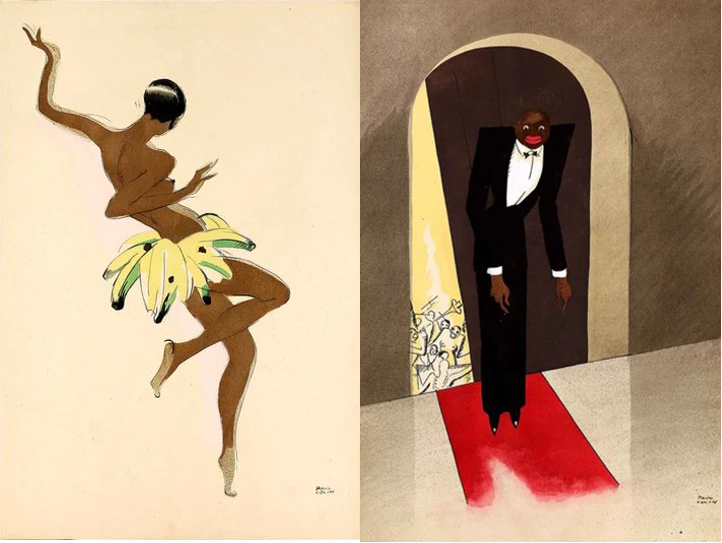

Cependant vigilance. L'idée d’une France colorblind n’est qu’un leurre. L’engouement des avant-gardes parisiennes pour les formes d’expression afro-descendantes déborde d’exotisation. À travers des œuvres comme Le Tumulte Noir (1927) de Paul Colin, qui sublime l’énergie des cabarets noirs tout en les enfermant dans une imagerie “sauvage”, la culture afro-américaine est mise en scène selon des codes hérités de l’imaginaire colonial français.

Cette imagerie s’étend également aux artistes féminines noires, souvent cantonnées à des rôles hypersexualisés. Le concept de Black Venus, analysé par T. Denean Sharpley-Whiting dans Black Venus: Sexualized Savages, Primal Fears, and Primitive Narratives in French (1999), illustre comment les performances des femmes afro-descendantes sont perçues à travers une fascination ambiguë. Si le succès de Joséphine Baker repose en partie sur l'acceptation de ces codes, d'autres artistes cherchent à s'en affranchir. A l’instar de Bricktop qui impose un style plus sobre, refusant d'endosser le rôle fantasmé de la danseuse exotique.

Le chercheur Brent Hayes Edwards résume bien cette tension dans The Practice of Diaspora: Literature, Translation, and the Rise of Black Internationalism (2003). Il y explore, entre autres, la manière dont l’art noir devient un divertissement d’avant-garde pour l’élite parisienne tout en restant enfermé dans un regard blanc. Paris, loin d’être un véritable espace de liberté, contraint les artistes Afro-Américains à naviguer en permanence entre reconnaissance et fétichisation.

(Re)naissance d’une conscience noire

A l’image de celle qui débuta à Florence au XIVème siècle, la renaissance d’Harlem se caractérise par la valorisation de patrimoines culturels anciens. Pour apporter un peu de contexte, la signature du Traité de Versailles permet à l’Empire colonial français de l’entre-deux-guerres d’atteindre son apogée. Nombre d’artefacts sont alors pillés puis exposés dans des musées parisiens. Ces œuvres inspirent alors des artistes comme Pablo Picasso, dont la vue de masques africains fera prendre un virage cubiste. Les artistes afro-américains établis à Paris ne manquent pas à cette découverte. Le contact avec des pièces d’art issues d’Afrique marque profondément leur travail, les incitant à revendiquer une filiation esthétique et culturelle interrompue par l’esclavage.

Arrivée à Paris en 1937, Loïs Mailou Jones peint d’abord des scènes de la vie parisienne avant de signer en 1938 l’un de ses tableaux les plus connus, Les Fétiches. Inspirée par les artefacts que l’artiste découvre en France, la toile au style moderniste dévoile sur un fond noir cinq masques flottants. Le peintre et écrivain David Driskell souligne, dans Harlem Renaissance: Art of Black America (1994), que cette rencontre avec l’art africain en territoire colonial donne aux artistes afro-américains une conscience nouvelle de leur propre héritage diasporique. Cependant, l’intérêt pour ces objets présentés au travers d’un regard blanc questionne la manière dont les artistes de la Harlem Renaissance peuvent aborder avec justesse un héritage culturel Africain dérobé.

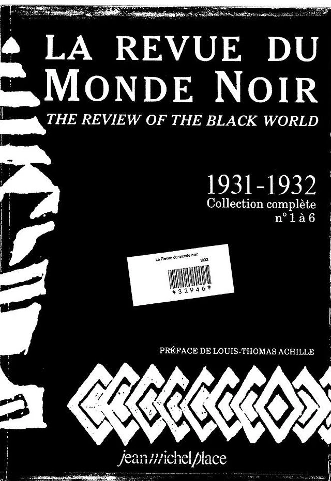

Cette réflexion sur l’identité noire ira au-delà du simple cercle de la Harlem Renaissance. À Paris, les penseurs africains et caribéens trouvent dans le mouvement une source d’inspiration pour formuler leurs propres revendications culturelles et politiques. Le Martiniquais Aimé Césaire, son ami Guyanais Léon-Gontran Damas ou encore le futur président sénégalais Léopold Sédar Senghor fréquentent le salon littéraire de Paulette Nardal où ils débattent avec leurs homonymes afro-américains. Ils deviennent alors familiers des romanciers et poètes Claude McKay et Langston Hughes. De ces discussions naîtra en 1931 – par l’impulsion des sœurs Nardal – La Revue du Monde Noir, parution d’art et littérature bilingue traitant aussi bien d’anti-colonialisme que de la conscience noire. Le périodique capture le bouillonnement intellectuel de l’époque et esquisse le climat au sein duquel émerge le courant littéraire et politique de la Négritude.

Un mouvement éphémère?

Le mouvement de la renaissance d’Harlem s’estompe à la fin des années 1920 avec le krach boursier et la Grande Dépression qui suivi. Malgré cet arrêt brutal, il était difficile d’imaginer pour ce renouveau afro-américain une continuité pérenne en France. C’est-à-dire que malgré l’atmosphère de liberté relative qui caractérise Paris aux yeux des artistes Noir-Américains, leur présence reste marquée par une forme d’assignation culturelle. Richard Wright, homme de lettres Afro-Américain naturalisé français en 1947, explique dans une interview qu’en France il est plus facile pour les Noirs d’exister «dans les endroits d’entertainment, de distraction [...] parce qu’on veut rire avec les Noirs, mais on ne veut pas travailler avec les Noirs» (Entretiens avec Richard Wright 4/8 : entre deux mondes, par Georges Charbonnier pour France III Nationale, 1960). La capitale française ne leur permet d’être libres que dans un cadre restreint.

Paris ne connaîtra pas de véritable communauté afro-américaine enracinée. Contrairement à Harlem, la ville des Lumières reste un lieu de passage pour de nombreux artistes de la Harlem Renaissance. Si dans son autobiographie, A Long Way from Home (1937), Claude McKay raconte que «the cream of Harlem was in Paris», il ne cache pas qu’il ne se sentait pas attiré par cette ville. Désemparée par son état, la journaliste Louise Bryant ira jusqu’à lui dire un soir d’ivresse: «Go home to Harlem or back to Africa, but leave Paris». L’Histoire suffira à étouffer le mouvement dans la capitale française, puisque la Seconde Guerre Mondiale marque le clap de fin de l’influence du jazz – jugé comme corrompu par l’Allemagne Nazie. Les Afro-Américains quittent alors un Paris envahit pour rejoindre des Etats-Unis frémissantes à l’aube du mouvement américain des Droits Civiques.

Bien que s’étant déroulée sur une période courte, la branche parisienne de la Harlem Renaissance marquera de manière pérenne les productions artistiques comme intellectuelles des communautés africaines et Afro-diasporiques.

Notes:

[1] Exode rural de populations Noir-Américaines ayant quitté le Sud du pays et les lois Jim Crow pour s’installer dans les villes du Nord.

3. "Peace Love Unity and Having Fun": comment le hip hop a amené New York à Paris

de Mona Koyamba

A New-York, dans le quartier du South Bronx des années 1970, en proie au racisme et à la ségrégation, une fête de quartier est organisée par les frères et sœurs Campbell[1], un 11 août 1973. Cette date, en apparence anodine, a marqué la naissance de la culture hip-hop, réunissant le DJing (mixage de musique), le rap, le breaking et le graffiti, prônant les valeurs de partage et de défi. Elle s'installe en France au milieu des années 1980, grâce au «New York City Rap Tour», organisé par le journaliste et producteur de musique Bernard Zekri, réunissant à Paris des pionniers du mouvement comme Futura 2000, les Rocksteady, ou les Double Dutch Girls. Puis vient l'émission H.I.P H.O.P, la première à mettre en valeur la culture hip-hop avec le premier animateur afro-français, Sidney Duteil. Plus qu'un divertissement, H.I.P H.O.P est un «conservatoire»[2], permettant aux nouveaux amateurs de hip-hop, et notamment aux afro-descendants, de construire leur propre identité sur une culture inédite, « vu qu'il n'y avait pas de figures tutélaires à la télévision représentant les hommes et les femmes africaines à l'écran, [ils] étaient finalement obligés de se construire sur la culture noire américaine»[3].

Dans ce contexte d'importation culturelle, la danse et la mode font partie des aspects les plus visibles de cette culture. Leur apparition croissante dans les clips musicaux et les émissions de télévision à travers différents styles et tenues reconnaissables, a attiré l’attention du public français, à commencer par la capitale, Paris. Dans cette ville, ce mouvement s'est transformé en un phénomène grand public et interculturel, inspirant les Afro-descendants français, qui ont vu dans cette façon de bouger et de s’habiller l’occasion de s'exprimer, et par la même occasion, de se rapprocher de personnes partageant des expériences de vie similaires.

Le Hip-Hop ou comment dépasser les frontières à travers le mouvement

A son arrivée à Paris, le public français a été tout de suite séduit par les différents styles de danses qui faisaient partie de ce mouvement, à commencer par le breaking. En pleine quête d’identité, ceux et celles issues des quartiers populaires ont vu dans la combinaison aérienne de “top rocks” (steps) et des “tracks” (figures au sol) la liberté à laquelle elles aspiraient, “se projetant [eux-mêmes] dans le future à travers cette danse”[4]. A côté du breaking, il existe un panel de danses dites “debout”, qui sont nées dans la rue ou dans les clubs : hype, locking, hip hop (ou hip hop freestyle), smurf, popping, krump, waacking, voguing, house, et la liste peut continuer. Tous ces styles ont été développés aux États-Unis, avant que la France les fasse siens. Inspirés par les pas endiablés des clips de musique, des cours improvisés à Châtelet, ou des cyphers devant la Tour Eiffel, des nouveaux talents ont commencé à voir le jour. Au début des années 2000, des danseurs afro-descendants comme Meech de France[5], Yugson, ou ICEE, ont rencontré et/ou challengé les Afro-Américains à leur propre jeu, se soldant tantôt par une défaite, tantôt par une victoire, mais toujours dans le but d’enrichir la culture et de recevoir un savoir précieux qui pourra être transmis aux autres danseurs.ses en France.

Des formations professionnelles ont vu le jour au début des années 2000, pour apprendre les bases des différentes disciplines, comme la Juste Debout School ou la Flow Dance Academy. Une section hip-hop a été établie au sein du lycée Turgot, dans le 3e arrondissement de Paris. Une première en France, où ce genre de filière est dédié aux sports collectifs comme le handball, le football, ou le basket-ball. La confrontation étant au coeur des danses hip-hop, Paris est devenue “the place to be” pour les danseurs en voie de professionnalisation, qui cherchent à la fois à se confronter à leurs pairs et gagner leur respect. Un de ces rites de passage est le “Juste Debout”, imaginé par le popper/smurfer Bruce Ykanji, dont la première édition a eu lieu en 2002. Gagnant en popularité au fil des années, cet événement occupe désormais une place à part dans le paysage culturel parisien, réunissant des danseurs de tout style et de toute nationalité dans les plus prestigieuses salles de spectacles[6].

La France a commencé à s’émanciper de ses mentors américains, amenant d’autres influences (arts martiaux, danse classique, danse contemporaine, etc.) dans ses danses. Les danses hip-hop sont passés de la rue (ou des clubs) à la scène avec des compagnies de danses comme Black Blanc Beur, fondé by par Jean Djemad et Christine Coudun en 1984; ou la companie Käfig, crée par Merwan Merzouki en 2003; ou encore la compagnie Carmel Loanga, qui a émergé dans les années 2010. Des festivals ont commencé à être organisés dans toute la France, à l’instar du festival Kalypso à Paris, mis en place par Merwan Merzouki, qui offre la possibilité aux compagnies de danse de performer des pièces uniques aux croisements de plusieurs styles, le tout devant un jury prestigieux. Une nouvelle étape a été franchie avec la présence du breaking aux Jeux Olympiques de Paris 2024, attestant du rôle qu’a joué la capitale dans l’impact global du hip-hop.

Néanmoins, cette institutionnalisation des danses hip-hop est sujette à controverses, notamment concernant une potentielle “dénaturalisation” de culture, qui était au départ, non-académique[7]. Ce débat peut aussi trouver son origine dans le caractère orale de la transmission du hip-hop, qui génèrent des interprétations différentes, avec des informations qui se perdent en route. C’est pourquoi certaines structures, telles que les musées, les studios de danse ou les associations, ont essayé de maintenir un dialogue entre la France et les États-Unis soit à travers des expositions comme “Hip-Hop 360”[8], soit en invitant des pionniers de la culture comme Buddah Stretch à venir faire des workshops.

Une mode sans frontières

Plus qu’une manière de se mouvoir, le hip-hop est aussi une manière de s’habiller, “une extension de l’art”[9] qui a migré de la banlieue aux podiums, et de New-York à Paris. Les sneakers, les pantalons baggy, les sweats à capuche, les gros bijoux, la casquette. Ces vêtements et accessoires reconnaissables vont accompagner le mouvement corporel du graffeur, du DJ, du rappeur.se, des danseurs.ses, construisant une image distinctive et reconnaissable qui nous fait dire “c’est ça le hip-hop”.

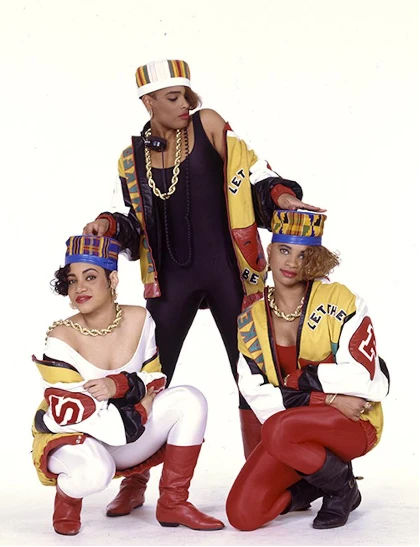

Tout a commencé au niveau local, avec des précurseurs de comme Dapper Dan, qui, en 1982, a inauguré la première boutique de hip-hop à Harlem. Cette enseigne a été le théâtre de ce qu’on appelle la “logo mania”, une tendance qui fait s’entrecroiser des logos de marques de luxe, comme Gucci ou Louis Vuitton, avec des éléments streetwear issus de la culture hip-hop. Au même moment, le célèbre groupe de rap Run Dmc signait un partenariat avec Adidas. Leur son commercial My Adidas incarnait à lui seul l’esprit et le style streetwear, faisant du jogging et de l’Adidas Superstar leurs marques de fabrique. La mode hip-hop est donc plurielle, jonglant entre l’amplitude du streewear et les influences colorées de l’Afrique de l’Ouest[10], avec les casquettes en tissu Kente, les pantalons flashy, et les bijoux XXL.

Cette nouvelle manière de s’habiller a gagné en légitimité dans l’industrie de la mode, aussi grâce à des marques de vêtements hip-hop émergentes comme FUBU, fondé en 1992 par Daymond John, ou Rocawear, créé par Jay-Z et Damon Dash en 1999. Portées par les rappeurs et les danseurs dans les clips et les publicités[11], ces marques sont devenues de plus en plus visibles, amassant des sommes d’argent astronomiques, et marquant l’industrie de leur empreinte. A la fin des années 1980, ces nouvelles marques et vêtements ont été transportés dans la capitale française de la mode, et plus précisément, dans ses quartiers populaires, où les habitants se sont réapproprié leurs designs. On a rapidement commencé à voir des baggys, des casquettes, des bombers, des vestes en cuire, des colliers, des jogging, et des sweetshirts sur l’émission H.I.P H.O.P, mais aussi dans les clips des groupes de rap français comme NTM, Funky Family, Arsenik, ou les Ladie’s Night, un des rares groupes de rap et de Double Dutch composé que de femmes[12].

Les vêtements ne sont pas simplement des bouts de tissus stylés. Ils jouent aussi un rôle social : porter les mêmes tenues créer un sentiment d’appartenance, reflétant ainsi la devise de la Zulu Nation : «Peace Love Unity and Having fun»[13]. Le meilleur exemple est la boutique Ticaret, située dans le 10e arrondissement de Paris. Créée en 1986 par Daniel, un Français afro-descendant et passionné de hip hop, elle était destinée à être une banale friperie mais son emplacement à proximité du terrain vagee de La Chapelle - un des lieux où le hip-hop a émergé en France selon l’activiste hip-hop Ambre Foulquier[14] - a tout changé. Daniel s’est mis à importer des vêtements tout droit venus de New-York : bombers, vestes de baseball, pantalons baggy casquettes, etc. Il a essayé de répondre aux demandes de ses clients toujours plus nombreux, en dénichant des pièces uniques. Ce qui était un banal magasin de seconde-main s’est transformé en un temple du hip-hop multidisciplinaire, accueillant des gardes-robes, mais aussi des mixtapes de rappeurs émergeants comme Clyde du groupe Assassin[15]. Avant de mettre la clé sous la porte en 1998, la boutique Ticaret a rassemblé différentes générations du mouvement hip-hop autour des vêtements, construisant son éternelle légende et un pont entre les communautés afro-descendantes, par delà l’Atlantique.

Au XXIe siècle, alors que le hip hop a réussi à s’installer durablement dans l’industrie de la mode, avec des designers comme Sergio Hudson ou Virgil Abloh, le dialogue de style entre la France et les États-Unis s’est intensifié.

Premièrement, grâce aux collaborations avec des marques de luxe françaises. Prenant la suite de feu Virgil Abloh, Pharrell Williams est entré dans cette institution en tant que nouveau créateur pour la collection hommes. Cette arrivée inédite a permis à un Afro-Américain, un homme du hip-hop, et un amoureux de la mode, de challenger l’élégance “à la française”, en mettant un coup de projecteur sur une culture longtemps stigmatisée et discriminée, parce qu’elle était trop ghetto, trop noire. Sa collection Homme Printemps-Été de 2024 a fait du hip-hop le centre de l’attention du monde la mode parisien, avec un défilé streetwear mettant en avant les “traces de l’âge d’or du hip hop”[16].

Deuxièmement, via la multiplication de boutiques de hip-hop comme Ticaret : Ekirock, Scred Boutique, HollyHood Capital, Flipside, et Isakin, pour en citer quelques-unes.

Et enfin, par le biais de la ré-appropriation de la mode hip-hop les ambassadeurs afro-descendants du hip-hop. De Sexion d’Assaut à Tiakola, des Ladie’s Night à Shay et Aya Nakamura, et ainsi de suite, les artistes français afro-descendants issu de Paris ont redéfini les codes de la mode hip-hop, les adaptant à leurs réalités et influences avec un mélange de classique, de vintage, et de modernité.

A travers ses danses et sa mode, le hip hop n’a jamais cessé de connecter les communautés françaises Afro-descendantes avec leurs voisins Américains, instaurant un dialogue constant et une influence réciproque, qui continuera à se remodeler et à évoluer dans le futur, pour aboutir à des designs novateurs et des genres hybrides.

Notes:

[1] Cindy and Clive, aka DJ Kool Herc

[2] Citation de la chorégraphe Merouad Merzouki dans le documentaire « #1 : Premier pas - La culture hip-hop en Île-de-France : 40 ans d’ébullition artistique - YouTube ». Consulted on February 22, 2025 février 2025. https://www.youtube.com/watch?v=g0ik6LPCKI8&feature=youtu.be

[3] Citation citation du rappeur français KoHndo dans le documentaire «#1 : Premier pas - La culture hip-hop en Île-de-France : 40 ans d’ébullition artistique - YouTube ». Consulted on February 22, 2025 février 2025. https://www.youtube.com/watch?v=g0ik6LPCKI8&feature=youtu.be

[4] Citation de la chorégraphe Merouad Merzouki dans le documentaire «#1 : Premier pas - La culture hip-hop en Île-de-France : 40 ans d’ébullition artistique - YouTube». Consulted on February 22, 2025 février 2025. https://www.youtube.com/watch?v=g0ik6LPCKI8&feature=youtu.be

[5] Benbekaï, Yasmina. «Meech : “La House Dance fait partie de la danse Hip Hop” ». Mouv’, January 22, 2020. https://www.radiofrance.fr/mouv/meech-la-house-dance-fait-partie-de-la-danse-hip-hop-7156120.

[6] La dernière édition du Juste Debout s'est tenue à l'Accord Hotel Arena, l'une des plus grandes salles de concert de Paris, le 2 mars 2025.

[7] Hip-hop : pourquoi la loi 1149 pose problème ?, 2024. https://www.youtube.com/watch?v=lUo-nWBHPHA.

[8] Une exposition sur l'histoire du hip hop et son arrivée en France, organisée par la Philharmonie de Paris en 2022.

[9] 50 Years of Hip Hop & High Fashion: The Evolution from Streetwear to Runways, 2023.

[10] La mode hip-hop s’expose sous toutes les coutures, 2025. https://www.lemonde.fr/decodages/article/2015/05/13/la-mode-hip-hop-sous-toutes-les-coutures_4632998_4606750.html.

[11] En 1999, le rappeur LL Cool J a donné un freestyle pour une publicité de Gap en portant une casquette FUBU.

[12] Du Double Dutch aux Ladie's Night : Pascale Obolo, pionnière du hip-hop en France | INA HIP-HOP, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=5EDcsmiJ-4g

[13] Les codes vestimentaires du hip-hop en 1990 | INA HIP-HOP, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=XHphNvGs6V0.

[14] 1996 : visite de la boutique Ticaret, l’antre du hip-hop 👟 | INA HIP-HOP, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=-knxM5NLfTQ.

[16] La journaliste culturelle Soumya Krishnamurthy dans le documentaire 50 ans du hip-hop: de Pharrell à Dapper Dan, comment le hip-hop a bouleversé la mode (épisode 3), 2023.

Références

Bibliographie

1. Le Paris Noir du peuple: les vies quotidiennes, desarchivées

Dunbar, E. (1986). The black expatriates: a study of American Negroes in exile. New York: Dutton.

2. Harlem Renaissance à Paris: art, exil et paradoxes d’une liberté transatlantique

Colin, P. (1927). Le Tumulte Noir. Paris, France: Éditions d'Art.

Driskell, D. (1994). Harlem Renaissance: Art of Black America. New York, NY: Abrams.

Edwards, B. H. (2003). The Practice of Diaspora: Literature, Translation, and the Rise of Black Internationalism. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Fabre, M. (1991). From Harlem to Paris: Black American Writers in France, 1840-1980. Urbana, IL: University of Illinois Press.

Gates, H. L. (1988). The Signifying Monkey: A Theory of African-American Literary Criticism. New York, NY: Oxford University Press.

Johnson, J. W. (1933). Along This Way: The Autobiography of James Weldon Johnson. New York, NY: Viking Press.

Locke, A. (1925). The New Negro: An Interpretation. New York, NY: Albert and Charles Boni.

Sharpley-Whiting, T. D. (1999). Black Venus: Sexualized Savages, Primal Fears, and Primitive Narratives in French. Durham, NC: Duke University Press.

Stovall, T. (1996). Paris Noir: African Americans in the City of Light. Boston, MA: Houghton Mifflin.

Articles

1. Le Paris Noir du peuple: les vies quotidiennes, desarchivées

1986 : La première loi Pasqua. Hommes et Migrations, n°1095, septembre 1986, n°1096, octobre 1986, n°1118, janvier 1989. https://www.histoire-immigration.fr/les-50-ans-de-la-revue-hommes-migrations/1986-la-premiere-loi-pasqua

2. Harlem Renaissance à Paris: art, exil et paradoxes d’une liberté transatlantique

Encyclopædia Britannica. (n.d.). Great Migration. Encyclopædia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/event/Great-Migration

Encyclopædia Britannica. (n.d.). Harlem Renaissance. Encyclopædia Britannica. Retrieved from https://www.britannica.com/event/Harlem-Renaissance-American-literature-and-art

Libération. (2019, February 26). Paulette Nardal, théoricienne oubliée de la Négritude. Libération. Retrieved from https://www.liberation.fr/debats/2019/02/26/paulette-nardal-theoricienne-oubliee-de-la-negritude_1711727/

OpenEdition Journals. (2021, October 6). De la survisibilité/invisibilité sociale à la colère politique. Tracés: Revue de sciences humaines, 35. Retrieved from https://journals.openedition.org/teth/5873

OpenEdition Journals. (2020, February 7). Le rôle des avant-gardes et de l’exotisation. Études africaines, 68(2). Retrieved from https://journals.openedition.org/etudesafricaines/14952

Palais de la Porte Dorée. (n.d.). Le contexte colonial français en 1931.

Palais de la Porte Dorée. Retrieved from https://monument.palais-portedoree.fr/le-contexte-colonial/l-empire-colonial-francais-en-1931

Radio France Internationale (RFI). (2023, April 8). "Le cubisme est né en Afrique": Entre Pablo Picasso et l'art africain, une histoire d'inspiration. RFI. Retrieved from https://www.rfi.fr/fr/culture/20230408-le-cubisme-est-n%C3%A9-en-afrique-entre-pablo-picasso-et-l-art-africain-une-histoire-d-inspiration

Radio France Internationale (RFI). (2024, June 8). Brent Hayes Edwards et sa pratique de la diaspora noire. RFI. Retrieved from https://www.rfi.fr/fr/podcasts/en-sol-majeur/20240608-brent-hayes-edwards-et-sa-pratique-de-la-diaspora-noire

Universalis.fr. (n.d.). Sidney Bechet et le jazz en France. Universalis. Retrieved from https://www.universalis.fr/encyclopedie/what-is-this-thing-called-love-bechet-sidney/

3. "Peace Love Unity and Having Fun": comment le hip hop a amené New York à Paris

Générations. (2025, February 22). Ticaret ou l’histoire du tout premier lieu parisien dédié au Hip-Hop. Générations. Retrieved from https://generations.fr/news/culture-et-societe/61894/ticaret-ou-l-histoire-du-tout-premier-lieu-parisien-dedie-au-hip-hop

INA. (2025, February 22). Le hip hop, une danse migratoire. Danses Sans Visa. Retrieved from http://fresques.ina.fr/danses-sans-visa/parcours/0003/le-hip-hop-une-danse-migratoire.html

Le Monde. (2015, May 13). La mode hip-hop s’expose sous toutes les coutures. Le Monde. Retrieved from https://www.lemonde.fr/decodages/article/2015/05/13/la-mode-hip-hop-sous-toutes-les-coutures_4632998_4606750.html

Film et Vidéo

1. Le Paris Noir du peuple: les vies quotidiennes, desarchivées

Makabi, J. (Director). (2021). Paulette et le Clown

Makabi, J (Director). (2022). Notre mémoire

3. "Peace Love Unity and Having Fun": comment le hip hop a amené New York à Paris

50 ans du hip-hop. (2023). De Pharrell à Dapper Dan, comment le hip-hop a bouleversé la mode (épisode 3) [Video]. YouTube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=mEKTX2wyK_c

50 Years of Hip Hop & High Fashion. (2023). The Evolution from Streetwear to Runways [Video]. YouTube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=IZF6mOlqF0U

Hip-hop. (2024). Pourquoi la loi 1149 pose problème ? [Video]. YouTube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=lUo-nWBHPHA

INA HIP-HOP. (2025). 1996 : visite de la boutique Ticaret, l’antre du hip-hop 👟 [Video]. YouTube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=-knxM5NLfTQ

ORIGinaL #ina. (2025, February 22). Du Double Dutch aux Ladie’s Night : Pascale Obolo, pionnière du hip-hop en France [Video]. YouTube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=5EDcsmiJ-4g

Premier pas. (2025, February 22). La culture hip-hop en Île-de-France : 40 ans d’ébullition artistique [Video]. YouTube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=g0ik6LPCKI8&feature=youtu.be

Musique/Podcasts

2. L'Harlem Reinassence a Parigi: arte, esilio e paradossi della libertà transatlantica

France Culture : Richard Wright : Quand j’écris, je ne suis pas conscient que c’est une idée blanche ou une idée noire. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/richard-wright-quand-j-ecris-je-ne-suis-pas-conscient-que-c-est-une-idee-blanche-ou-une-idee-noire-8152364

3. "Peace Love Unity and Having Fun": comment le hip hop a amené New York à Paris

#105. Culture. Fondamentaux HIP HOP. par TOUS DANSEURS ». Consulted on February 22, 2025 février 2025. https://creators.spotify.com/pod/show/tousdanseurs/episodes/105--Culture--Fondamentaux-HIP-HOP-e1dfj72.

Benbekaï, Yasmina. « Meech : “La House Dance fait partie de la danse Hip Hop” ». Mouv’, January 22, 2020. https://www.radiofrance.fr/mouv/meech-la-house-dance-fait-partie-de-la-danse-hip-hop-7156120.

Fresh Fly Fabulous: Fifty Years of Hip Hop Style, an interview with Elena Romero and Elizabeth Way, part 1, 2023. https://open.spotify.com/episode/1YvR1kaNOmEC4557DdTx54.

Fresh Fly Fabulous: Fifty Years of Hip Hop Style, an interview with Elena Romero and Elizabeth Way, part 2, 2023. https://open.spotify.com/episode/502qGecIhx7D0JPmvYY1xI.

Sites

3. "Peace Love Unity and Having Fun": comment le hip hop a amené New York à Paris

« Hip-Hop 360 | Philharmonie de Paris ». Consulted on February 22, 2025 février 2025. https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/exposition/23375-hip-hop-360.

Dona

Dona