Still a Thrill: Le Ballroom come forma di resistenza

A cura di La B. Fujiko

A cura di La B. Fujiko

Le ballroom sono nate nella comunità LGBTQ+ nera e latina di New York negli anni ’70, in un periodo in cui sopravvivere significava spesso creare i propri spazi di cura, resilienza e resistenza. Le house divennero per tante persone famiglie d'adozione, offrendo non solo creatività e performance, ma anche protezione, guida e solidarietà.

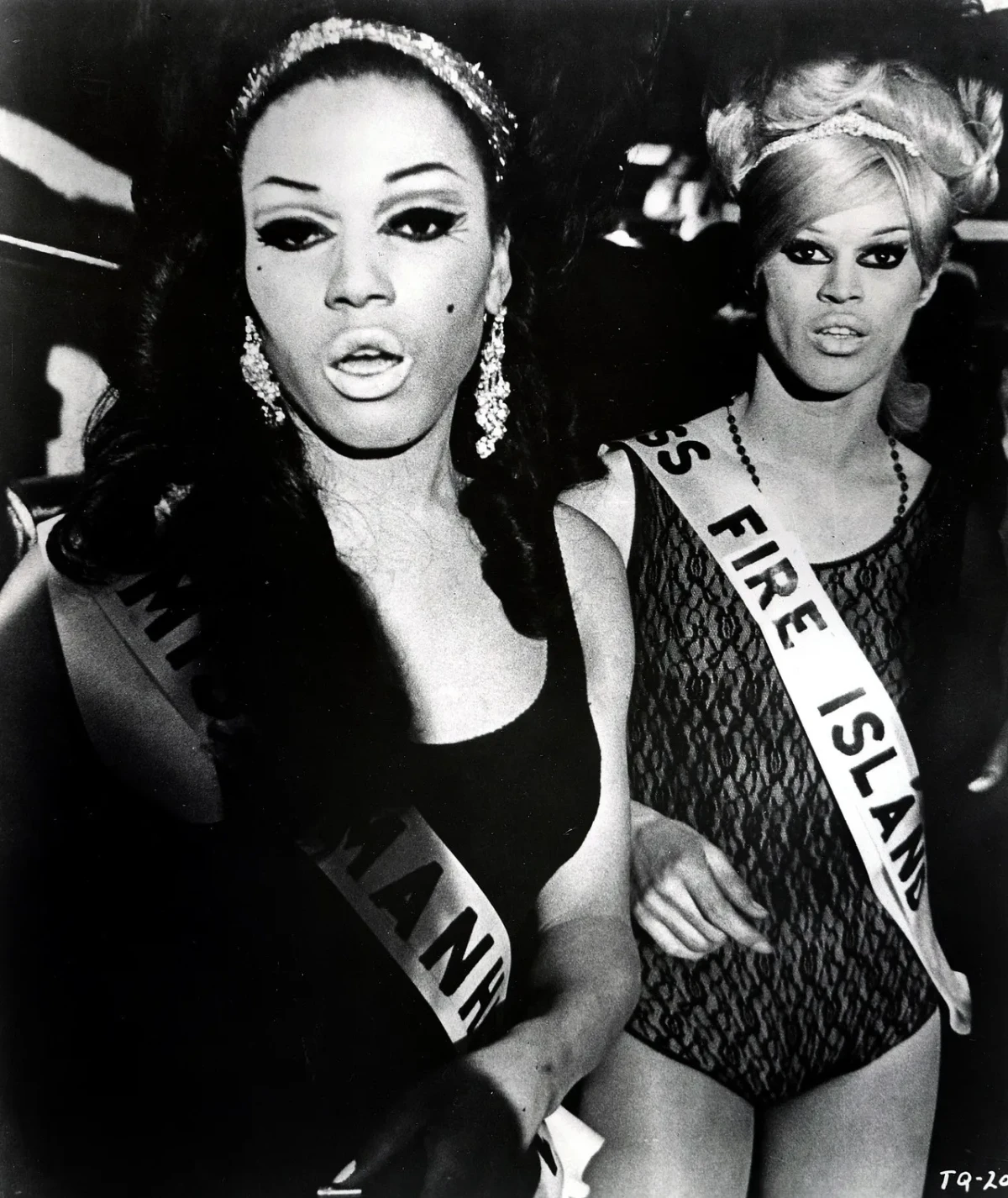

Tutto ha inizio a New York i drag ball erano spazi di libertà e divertimento, nonostante il razzismo pressante. Negli anni Sessanta, le queen nere e latine venivano discriminate e escluse dai premi. Crystal LaBeija, stanca di essere ignorata, lasciò il palco di una competizione con parole di rabbia: da quel gesto nacque nel 1972 la House of LaBeija, la prima House della ballroom. Da allora, le Houses sarebbero diventate reti di sostegno, spazi creativi e comunità alternative.

Il documentario del 1968, The Queen, catturò proprio questo momento di svolta, mostrando l’uscita di Crystal e la sua denuncia del razzismo nei concorsi drag. Quel gesto segnò l’inizio di una nuova era per la ballroom: non più semplice imitazione degli standard di bellezza bianchi, ma la creazione di una cultura radicata nell’esperienza Black e Latinx.

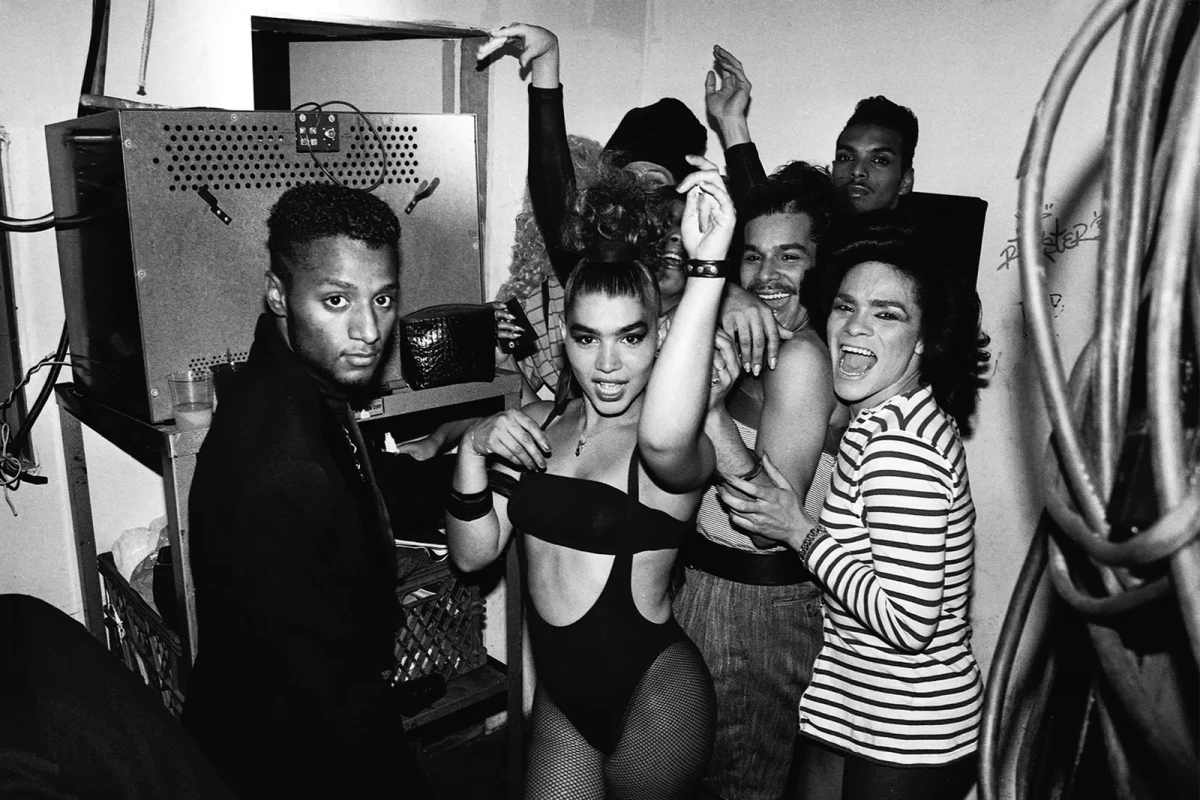

La ballroom scene è nata all’interno della comunità LGBTQ+ Black e Latinx di New York negli anni ’70 e ’80. In un clima sociale e politico profondamente ostile e violento, questa comunità ha creato uno spazio di sopravvivenza, rifugio ed empowerment. All’interno di questo contesto, le House erano famiglie scelte che offrivano supporto psicologico, logistico ed economico a innumerevoli giovani respinti dalle famiglie biologiche, senza prospettive di futuro e spesso privi di amore per sé stessi.

Nella ballroom, una House è organizzata come una famiglia, con ruoli di “Mother” e/o un “Father” che guidano e si prendono cura dei “kids”. Inoltre, alcune Houses includono anche altri ruoli come “Prince/Princess”, “Godmother/Godfather”, e simili.

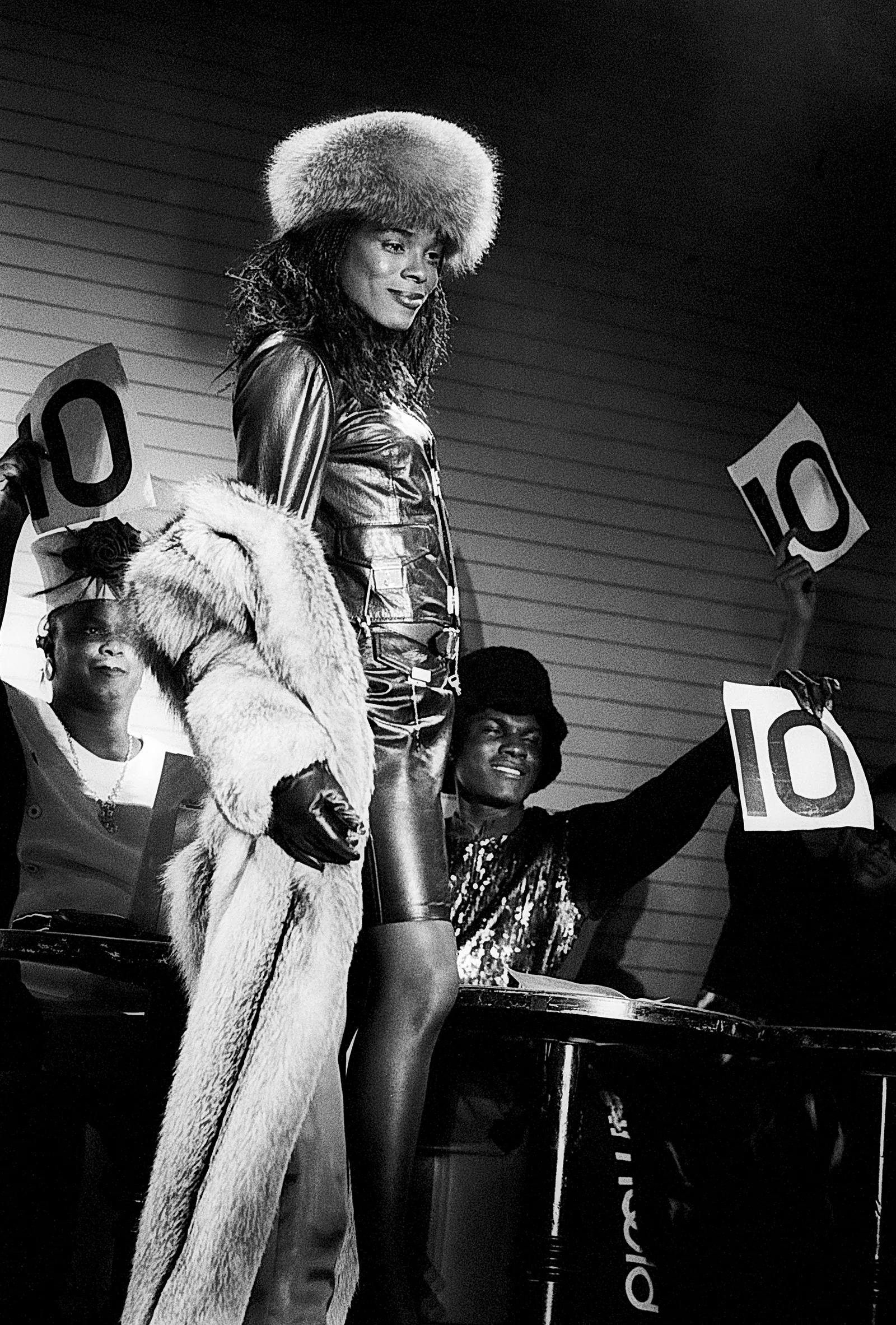

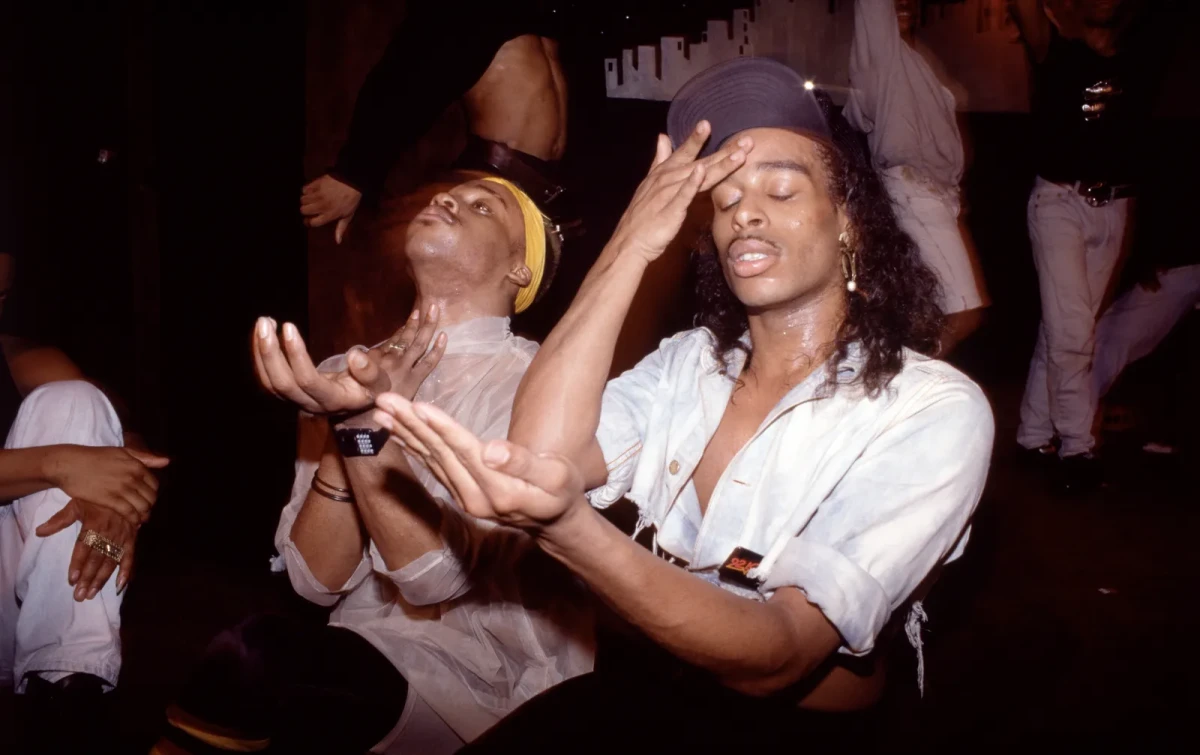

Le House organizzavano Balls, competizioni di performance, stile e bellezza, dove i partecipanti potevano sfidarsi ispirandosi al mondo della moda e delle celebrità. In questi eventi, fantasie altrimenti irraggiungibili nella vita quotidiana potevano prendere forma. Le persone si sfidavano in categorie davanti a una giuria accompagnati da dj e commentator.

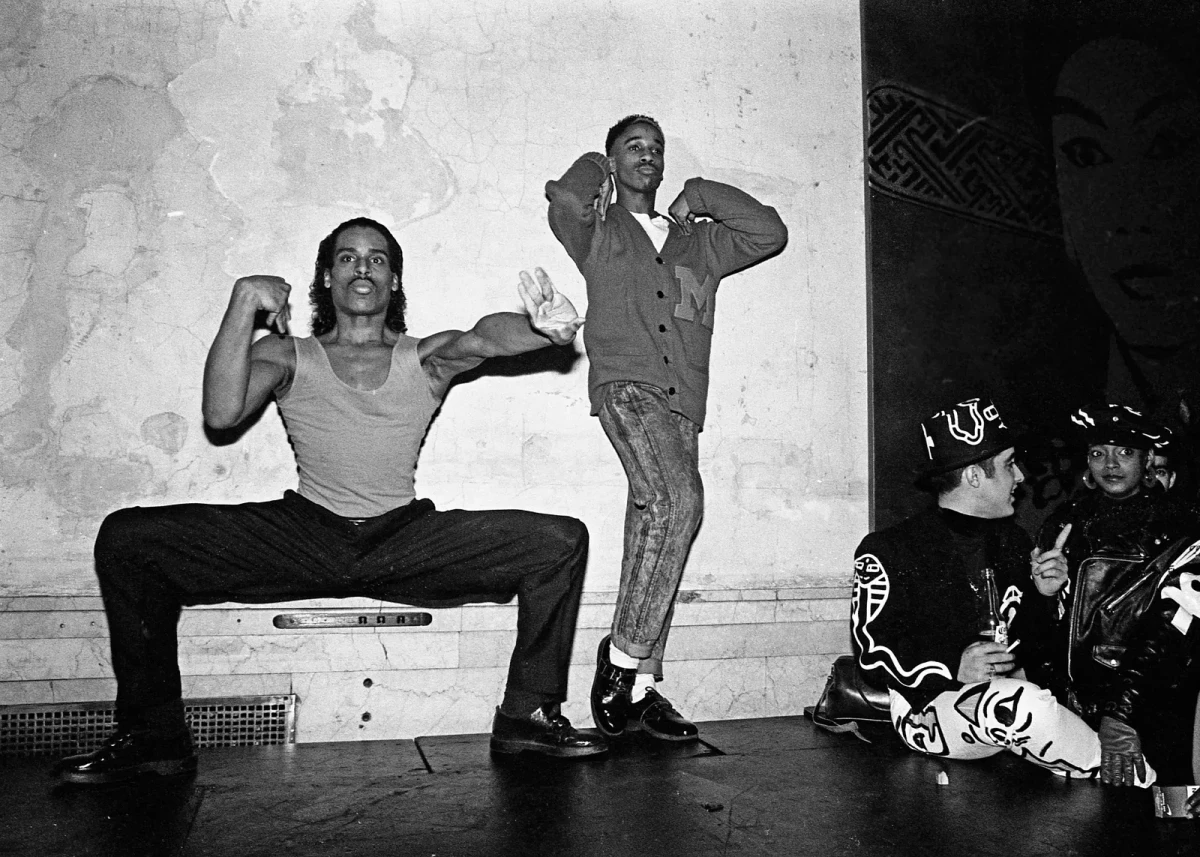

Il voguing, è la parola che racchiude tutte le categorie in cui si danza nella scena e nasce inizialmente ispirandosi alle pose presenti sulle riviste di moda. Negli anni si è evoluto e oggi abbiamo tre categorie principali: l’Old Way ballato su musica disco, il corpo crea linee, pose, geometrie ispirandosi alla pop culture degli anni 70/80, momento in cui il voguing ha inizio; il New Way su musica house, le pose e i movimenti geometrici vengono accelerati e uniti al contorsionismo; infine, il Vogue Fem estremamente femminile, è lo stile più popolare oggi, le piroette e le cadute a terra (dip) sono ormai celeberrime, virali sui social e imitate in svariati contesti.

Le categorie riflettevano sogni e realtà: la Realness metteva alla prova la capacità di “passare” come cis e/o eterosessuali nella società mainstream; la Runway celebrava l’attitudine e lo stile; la Face riguardava la bellezza e la presentazione; la Body e il Sex Siren la confidence e il sex appeal. Non erano semplici competizioni, ma atti politici che ridefinivano il significato di identità. La ballroom non era intrattenimento: era sopravvivenza trasformata in arte.

Nella ballroom, il sistema di giudizio si basa su tens e chops. Quando un partecipante sfila in una categoria, ogni giudice valuta se ne rispetta i requisiti, se approva è un “ten”. Un partecipante deve ricevere tens da tutti i giudici, in questo modo accede alle sfide. Se invece un giudice ritiene che il partecipante non sia all’altezza assegna il “chop”, anche un solo chop significa l’eliminazione immediata. In seguito avvengono le sfide uno contro uno, finchè non resta un solo vincitore della categoria e si passa alla successiva.Il giudizio riguarda il rispetto degli elements richiesti, la qualità della presentazione ai giudici e un look che rispetti il tema della ball.

Nella ballroom, oltre ai trofei, il riconoscimento passa attraverso un sistema di royalty costruito dalla scena stessa, che onora l’esperienza e l’impatto. Titoli come “Legend”, “Icon”, “Pioneer” o “Trailblazer” segnano il riconoscimento e l’influenza di chi ha contribuito a plasmare la scena.

Da New York, la ballroom si diffuse in tutti gli Stati Uniti. Le Houses divennero reti di cura, solidarietà e crescita. Negli anni ’90, il documentario Paris Is Burning portò visibilità a questo mondo, immortalando icone come Dorian Corey, Pepper LaBeija, Venus Xtravaganza e Willi Ninja. Il film suscitò allo stesso tempo fascino e critica.

Sia all’interno che fuori dalla comunità ballroom, molti non lo riconobbero come davvero rappresentativo della scena; anzi, alcune delle figure protagoniste del film dichiararono di non aver mai beneficiato del suo successo. Allo stesso tempo, però, ci ha regalato immagini di momenti a cui altrimenti non avremmo mai potuto assistere e ha reso celebri persone importanti della scena che, purtroppo, sono poi scomparse troppo in fretta.

La scrittrice e attivista bell hooks sottolineò questa ambiguità, osservando che il film offriva visibilità ma attraverso uno sguardo esterno e bianco, rischiando di trasformare vite di lotta in spettacolo. La ballroom, sosteneva, non poteva essere compresa solo come intrattenimento, ma come una forma di resistenza nata dall’oppressione di razza, classe e genere.

Allo stesso tempo, la filosofa Judith Butler vide nella ballroom l’incarnazione della sua teoria della performatività di genere: l’idea che il genere non sia qualcosa che siamo, ma qualcosa che facciamo, ripetutamente, atti capaci anche di sovvertire le norme. Categorie come la Realness lo rendono visibile, mostrando come le identità siano performate, messe in discussione e reinventate.

La ballroom ha sempre vissuto in questa tensione tra visibilità e sfruttamento, performance e politica, sopravvivenza ed eredità. Quello che era iniziato come rifugio è diventato una forza culturale globale, la prova che una comunità nata ai margini può resistere alla cancellazione, reclamare il proprio spazio e ispirare il mondo.

La Iconic House of Ninja è una delle Houses più rinomate e influenti della storia della ballroom. Fu fondata a New York nel 1982 da Willi Ninja, spesso chiamato il “Godfather of Voguing”. Willi portò il voguing dai piers al mainstream, esibendosi con artiste come Madonna e sfilando sulle passerelle internazionali, senza mai abbandonare le radici della sua comunità. La House of Ninja ha portato avanti la sua visione: disciplina, precisione e arte, unite a cura, famiglia e resilienza. Negli anni la House si è espansa in più continenti, con capitoli dall’Asia all’Europa, dal Sud America fino alla Russia. I membri della House of Ninja sono conosciuti non solo per la loro maestria nella performance, ma anche per l’impegno nel mantenere la ballroom uno spazio di resistenza e amore. Entrare nella House of Ninja significa ereditare un lascito: la responsabilità di onorare il sogno di Willi di rendere il voguing visibile in tutto il mondo, mentre si formano e sostengono le nuove generazioni all’interno della comunità ballroom.

Icon Milton Ninja ricorda: “Ho iniziato nella Ballroom nell’estate del 1984 a New York e ho camminato per la prima volta all’Adonis Ball di Midtown 43. La Ballroom ha plasmato la mia vita e mi ha aiutato a sviluppare il mio senso personale e l’orgoglio di essere un uomo gay portoricano a 55 anni.” Quando la House of Latex chiuse, Milton entrò nella House of Ninja: “Per me fu come rinascere. Il voguing mi ha dato le linee, la precisione, la bellezza per mostrarmi al mondo.” Le sue categorie, Legendary Old Way e New Way, divennero estensioni della sua identità.

Icon Javier the Dragon, entrò nella scena nel 2000 dopo aver incontrato il voguing ai piers di Christopher Street a New York l’anno precedente: “Ho visto il voguing per la prima volta ai piers accanto alla West Side Highway nel 1999 a New York. Ho iniziato nella ballroom nel 2000 quando ho incontrato Willi Ninja.” Divenne l’ultimo prodigio di Willi: “Dopo che è morto nel 2006 gli ho promesso che avrei continuato i suoi sogni di rendere il voguing conosciuto in tutto il mondo, ed è esattamente quello che sto facendo ancora oggi.” Per Javier, la ballroom era più della danza: “La ballroom mi ha aiutato a diventare la persona che sono oggi. Mi ha dato un posto sicuro dove poter essere me stesso. Un posto dove ho imparato ad avere una spina dorsale e a farmi la pelle dura, perché sai, la gente nel mondo non è sempre gentile con noi.” La ballroom, dice, ti insegna ad amarti, a essere creativo, a trovare e a scegliere la tua famiglia. Ti dà fiducia e una rete di supporto quando non ce l’hai a casa. La sua categoria, New Way, è una dichiarazione di disciplina e arte: “Si tratta di forme geometriche con il corpo, con linee perfettamente precise, grazia e flessibilità.”

Legendary Nando Ninja, dalla Florida, scoprì la ballroom nel 2001: “Il mio percorso nella ballroom è iniziato a Miami, Florida, nel 2001 agli incontri del gruppo giovanile ‘Boys 2 Boys’. È lì che ho incontrato per la prima volta la comunità che avrebbe cambiato la mia vita.” Cresciuto in una famiglia religiosa, perse col tempo i legami con i famigliari biologici, la ballroom divenne così il suo rifugio: “è diventata la mia ancora di salvezza, uno spazio dove potevo connettermi con altri Queer e Gay come me.” Nel 2002 venne invitato a diventare membro fondatore del chapter di Miami della House of Ninja: “Ho davvero trovato la mia strada.” Attraverso la ballroom, Nando trovò la sua famiglia scelta, persone che lo guidarono e lo aiutarono a crescere. Per lui, la ballroom è anche un palcoscenico di creatività ed espressione: “È una celebrazione di chi siamo, di ciò che abbiamo superato e della bellezza che portiamo nel mondo insieme.” La ballroom gli diede la fiducia per entrare nel mondo reale, abbracciare i suoi talenti e fiorire nella sua carriera di educatore. “La mia famiglia Ninja mi ha instillato il valore dell’istruzione e del lavorare sodo, lezioni che vanno ben oltre la ballroom.” Queste esperienze hanno plasmato ogni parte della sua vita, dalle relazioni personali alla crescita professionale, dandogli gli strumenti per avere successo e il coraggio di essere autenticamente sé stesso.

Come protagonista della scena italiana prendo ora la licenza narrativa di raccontare la mia storia e di come la ballroom culture è arrivata e si è diffusa in Italia. Per chi non mi conoscesse, sono La B. Fujiko. Ho iniziato il mio percorso nella ballroom a New York nel 2008 con Javier, Benny e Archie della House of Ninja. Da allora ho viaggiato, praticato, camminato e giudicato ball, incontrato persone incredibili, creato legami e fatto del mio meglio per piantare i semi di una scena in Italia.

Nel 2011 sono entrata ufficialmente nella House of Ninja e successivamente sono diventata “Mother” del chapter italiano. Nel 2019 ho ricevuto i titoli di “Pioneer” e “Legend”.

Nel 2014, insieme a Dolores Ninja, ho organizzato la prima ball ufficiale italiana: The Italian Spring Ball. Quello fu il vero inizio della ballroom in Italia. Fino ad allora il voguing era conosciuto principalmente come tecnica di danza, spesso fraintesa, e certamente senza la struttura delle Houses e delle categorie. Da quel momento, molte città in Italia hanno iniziato a sviluppare le proprie scene, e oggi il paese conta numerosi eventi, ball, workshop e Houses diffuse su tutto il territorio.

Attraverso BBallroom, l’organizzazione che ho creato, ho organizzato più di cinquanta eventi, tra ball, workshop e training. Uno dei più importanti è The Scandalous Ball, che ogni anno a Milano riunisce più di mille persone da Europa e oltre. È una notte di vera celebrazione di corpi, identità e creatività. Per me, ogni Scandalous Ball è un promemoria del perché lo facciamo: perché abbiamo ancora bisogno di spazi safe dove tutti possano risplendere. La prossima edizione si terrà a Milano il 15 novembre al District272, segnando il decimo anniversario di questa ball.

Accanto alle ball, Milano ospita anche Milan Is Burning, un incontro creato per la comunità per ritrovarsi senza la pressione della competizione. È un momento di cura e condivisione, uno spazio per i nuovi arrivati per fare pratica, sperimentare e trovare la propria voce. Diversamente da una ball, dove categorie e trofei dominano, Milan Is Burning riguarda la gioia, lo scambio e il ricordarci che la ballroom è, prima di tutto, comunità.

Nel tempo, collaborazioni con artisti, brand e persino piattaforme mainstream hanno permesso di diffondere ulteriormente la cultura ballroom, mantenendo però salde le sue radici. Credo fermamente che la ballroom debba rimanere sempre un atto politico, non solo una performance: un luogo in cui lottiamo contro omofobia, transfobia, razzismo e sessismo celebrando noi stess3.

T’ai Ninja, da Milano, ricorda: “Ho iniziato nel 2017 a Milano, stavo prendendo lezioni di voguing con la mia mother La B. Fujiko e lei mi ha introdotto alla ballroom. La ballroom è uno spazio in cui sono riuscita a trovare me stessa in un modo che non avrei mai potuto altrove. Ho scoperto parti della mia personalità che erano completamente nascoste e ha sicuramente cambiato la mia vita.” Aggiunge: “La ballroom ha aiutato la mia vita personale insegnandomi a sentirmi a mio agio nella mia pelle. Mi ha reso sicura e orgogliosa di chi sono, e mi ha dato anche una comunità straordinaria di persone che si sostengono a vicenda.” Le sue categorie, Body, Face e Sex Siren, sono diventate strumenti di trasformazione: “Ci vuole davvero fiducia e coraggio per attraversarle . Mi ha aiutato a vedermi con occhi nuovi. La mia House è la mia famiglia scelta e il motivo per cui posso camminare con orgoglio oggi. Ho iniziato il mio percorso con Mother La B. Fujiko, e lei mi ha guidato in tutto questo percorso.”

Saida Ninja, da Bergamo, spiega: “La ballroom è la mia seconda vita. Sono anche una danzatrice professionista e vivo queste due dimensioni allo stesso tempo. La ballroom mi ha aiutata a essere più forte nella vita reale, ha rafforzato la mia autostima e mi ha dato persone che posso sostenere, aiutandole a sentirsi sicure e forti.” La sua categoria, Runway, è una dichiarazione di identità: “Runway per me, al di là del vestito e della bellezza, è una rivendicazione, un momento in cui chi mi guarda può capire che sono forte non solo per la ballroom o per la battle, ma per me stessa, la mia persona e per tutte le donne.”

Lyo Ninja, da Padova, aggiunge: “Sono entrato nella House of Ninja a 17 anni e per me significa casa e devozione. Le prime persone che hanno creduto in me, che mi hanno spinto e amato per quello che ero. Avere oggi un nome forte e riconosciuto significa poter restituire luce ed energia a qualcosa che un tempo li ha dati a me, uno scambio equo nato dall’amore e dal rispetto. Guidare e crescere nuove persone sarà sicuramente un atto di dimostrazione oltre che un modo per rappresentare questa eredità.” Crescendo, la ballroom è diventata la sua vera casa, perché lo faceva sentire bene e al sicuro, mentre nel suo piccolo paese veniva chiamato “virus” per la sua omosessualità, bullizzato e a volte aggredito fisicamente. Per lui, la ballroom è libertà: “Per me significa poter portare fuori il mio lato più intimo e sexy, sapendo che non viene ridicolizzato o giudicato, ma riconosciuto come un tratto potente e distintivo.”

Sattva Ninja, dal Regno Unito e dalla Germania, racconta come la ballroom sia diventata una parte naturale della vita: “A questo punto è diventata una seconda natura per me. A volte la amo e a volte la detesto. Quando ci sei dentro così a lungo, crescendo con essa dai 15/16 anni per più di un decennio, hai visto così tanto. È famiglia, è conflitto, è arte, è sopravvivenza.” Le sue categorie, New Way e Arms Control, incarnano questa tensione: disciplina e fragilità, creazione e resistenza. La ballroom l’ha aiutata a trovare pace con una famiglia spezzata, così come amore e sostegno nella vita, le ha persino aperto opportunità di carriera che non aveva mai previsto. “Ninja è sempre stata la mia House, quella che accetta me e la mia arte completamente. È il luogo dove mi è permesso crescere ed essere.”

Da New York a Milano, la ballroom ha fatto molta strada. Gli anni sono passati e i luoghi sono molto diversi, eppure la sua essenza resta immutata: trasformare l’emarginazione in arte, la precarietà in comunità e il dolore in bellezza. “Alcuni di loro non mangiano, dormono sotto i piers, e rubano qualcosa da indossare per una notte per vivere la fantasia,” disse Pepper LaBeija. Oggi quella fantasia continua a vivere e rigenerarsi in ogni ball, in ogni posa, in ogni dip che diventa una dichiarazione di vita. La ballroom non è intrattenimento: è resistenza collettiva, un’alleanza di corpi che rivendicano il diritto di esistere.