La mascolinità è una questione complessa, plasmata da un intreccio di fattori storici, culturali e sociali che hanno contribuito a costruire stereotipi distorti e limitanti. Nella cultura popolare, le aspettative sociali hanno alimentato rappresentazioni che ancora oggi influenzano il modo in cui gli uomini neri vengono percepiti, sia all’interno della loro comunità che nella società più ampia.

Abbiamo deciso di pubblicare questo numero, intimo e delicato, per indagare le radici degli stereotipi in cui, ancora oggi, molti uomini neri sono intrappolati.

1. Una Lettera d'Amore ai Miei Fratelli

di Naomi Kelechi Di Meo

Ai ragazzi con cui sono cresciuta, e agli uomini che siete diventati—

Questa è una lettera che sto scrivendo nella mia testa da anni. Forse da quando eravamo ragazzini, quando ci muovevamo attraverso il mondo senza il linguaggio per dare un nome a ciò che ci succedeva. Ai tempi, facevate le gare in bicicletta lungo marciapiedi crepati, schiamazzavate nel cortile della scuola, scomparivate nella musica o nel calcio o nel silenzio. Allora non avevo le parole, ma adesso capisco a cosa stavamo sopravvivendo. In cosa vi stavano plasmando.

Vi è sempre stato insegnato a tenere qualcosa dentro. Ad indurirvi. A performare. Persino prima che le vostre voci si facessero più profonde o che vi si allargassero le spalle, il mondo aveva già deciso che tipo di uomini sareste dovuti diventare. Duri. Impavidi. Utili. Controllati. Ho visto queste aspettative formarsi intorno a voi come un’armatura - talvolta tramandate dalla famiglia, talvolta imposte da estranei che temevano ciò che non si erano mai preoccupati di capire.

Per essere chiari: questa performance non è iniziata con la vostra generazione. La mostrificazione della maschilità Nera ha un lignaggio antico, scritto da registri delle piantagioni, propaganda coloniale, foto segnaletiche, video musicali, scherzi da spogliatoio. È nel mito del predatore ipersessuale, del padre assente, della forza bruta senza tenerezza. È nel modo in cui i vostri corpi sono letti prima delle vostre parole. È in come sia la paura dei bianchi che le politiche di rispettabilità Nera cospirano per farvi affondare o iperperformare. Troppo dolce? Sei debole. Troppo arrabbiato? Sei pericoloso? Troppo silenzioso? Sei illeggibile.

È il filo su cui avete sempre camminato in equilibrio - dovete dimostrare la vostra virilità per sopravvivere, ma venite puniti nel momento in cui lo fate.

Eppure, ho visto qualcosa di altro in voi.

Vi ho visto ridere con tutto il corpo e poi azzittirvi quando veniva fuori la vulnerabilità. Ho visto il modo in cui l’affetto veniva rimpiazzato dallo sfottò, come il dolore si trasformava in battute, come la paura diventava rabbia o silenzio. E voglio dirvi: ho visto tutto. Vi ho visto.

Perché dietro quell’armatura c’è qualcuno che non ha mai davvero avuto lo spazio di chiedere: Che tipo di uomo voglio essere? Invece, vi è stato detto cosa evitare - non piangere, non scappare, non parlare troppo di sentimenti. Impara a resistere. Impara a schivare. Impara a sopportare.

E l’avete fatto.

Talvolta a costa della vicinanza. Talvolta a costo di voi stessi.

Ho visto il prezzo che comporta - la maschera che si squarcia nei messaggi a notte fonda, le battute sferzanti che nascondono il dolore, i padri che vi hanno insegnato il silenzio, i gruppi di amici dove la dolcezza è ancora scambiata per debolezza. Vi ho visto provare ad essere tutto per tutti. Vi ho visto mettervi in contatto con l’intimità, ma fuggire quando si arrivava troppo vicini. Vi ho visto scomparire nel lavoro, nella performance, nel tentativo di “fare l’uomo” abbastanza da essere rispettati, ma non così tanto da diventare l’esatto stereotipo che si aspettavano.

E lo so: una parte di questa sopravvivenza non siete mai stati voi a sceglierla.

Non sto scrivendo per chiedervi di essere diversi. Sto scrivendo perché vi amo. Non in senso romantico, ma come una sorella, una testimone, una compagna di viaggio. Vi amo nel modo che vuole viviate a testa alta. Vi amo abbastanza da dirvi: non siete mai stati destinati ad essere solo forti. È qui la menzogna.

Questa lettera è un inizio. Uno specchio ed una mano tesa.

Come sarebbe deporre l’armatura? Come ci si sentirebbe a parlare prima di essere parlati? Ad essere accolti nella vostra piena complessità - non solo dai partner, ma dai fratelli, dagli amici, da voi stessi?

Perché sotto a tutto - il rumore, la pressione, l’alternanza linguistica, le maschere - vedo ancora quel ragazzo del quartiere, della classe, dello studio, della chat di gruppo. Quello che voleva essere visto, non semplicemente preteso. Quello a cui serviva spazio per provare sentimenti. Quello che meritava, sin dall’inizio, semplicemente di essere.

Quindi, questa è una lettera d’amore. E una ribellione dolce.

Vi è consentito essere tutto ciò che siete.

Ed io sarò proprio qui, ad ascoltare.

—N.

2. La Mascolinità dell'Uomo Nero: Paternità, Identità e Rappresentazione Culturale

di Maïmouna Gueye

Nel film Get Out, Jordan Peele riflette sul persistere degli stereotipi razziali e del razzismo biologico nei confronti degli uomini neri negli Stati Uniti. Il corpo nero viene rappresentato come portatore di qualità intrinseche, come una presunta "forza razziale", una caratteristica che affonda le sue radici in una lunga storia di discriminazione. La semplificazione dell'identità degli Afroamericani, denunciata nel film, non è solo un fenomeno arcaico, ma persiste anche nella società contemporanea.

Questa costruzione affonda le sue radici in una storia di oppressione. La razzializzazione del corpo nero, sostenuta dalla scienza per oltre due secoli, ha contribuito a legittimare prima la schiavitù e poi la colonizzazione, fornendo giustificazioni pseudoscientifiche alla subordinazione e allo sfruttamento. Ancora oggi, nell'era post-coloniale, le sue conseguenze sono evidenti nelle stigmatizzazioni e nelle discriminazioni strutturali che colpiscono gli uomini.

La mascolinità è un tema complesso, risultato di un intreccio di fattori storici, culturali e sociali che ne hanno plasmato la rappresentazione attraverso stereotipi limitanti e distorti. Nella cultura popolare, le aspettative sociali hanno contribuito a costruire immagini che influenzano tuttora la percezione degli uomini neri, sia all'interno della loro comunità sia nella società in generale.

Durante la tratta atlantica degli schiavi, gli uomini neri venivano deumanizzati e ridotti a meri strumenti di lavoro. La loro forza fisica era enfatizzata per giustificare il loro sfruttamento, mentre la loro umanità veniva negata. Anche dopo l'abolizione della schiavitù, la propaganda razzista li ha dipinti come minacciosi, aggressivi e inclini alla violenza, soprattutto nei confronti delle donne bianche. Ciò ha giustificato secoli di oppressione, linciaggi ed esclusione sociale. Nel XX secolo, nuove sfide emersero: da un lato, la necessità di conformarsi ai modelli di mascolinità imposti dalla società bianca per essere accettati; dall'altro, il bisogno di riaffermare una propria identità.

Frantz Fanon, in “Pelle nera, maschere bianche”, descrive questa esperienza con precisione: "Il mio corpo mi tornava addosso, disteso, disgiunto, sfracellato (...). Il negro è una bestia, il negro è cattivo, il negro è malvagio, il negro è brutto"[1]. Questa percezione è il filtro attraverso cui le società occidentali hanno sempre guardato gli uomini neri, riducendoli a semplici archetipi.

Con l'affermazione dell'industria cinematografica hollywoodiana e la globalizzazione della cultura statunitense , questa immagine si è consolidata, dando vita a una serie di stereotipi potenti e duraturi. Già nella letteratura, opere come La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe, pur con intenti abolizionisti, raffiguravano gli Afroamericani come ingenui, docili e infantili, esseri da proteggere.

Con l'acquisizione del diritto di voto e della cittadinanza da parte degli afroamericani dopo la Guerra Civile, essi iniziarono a essere percepiti come pericolosi. Si sviluppò il mito della "brutalità nera", che li dipingeva come una minaccia per la purezza delle donne bianche e, più in generale, per la società bianca. All'inizio del XX secolo, con la Grande Migrazione, la paura nei loro confronti crebbe ulteriormente, in particolare tra le classi popolari bianche che li vedevano come concorrenti nel mondo del lavoro.

Queste rappresentazioni hanno avuto effetti profondi: da un lato, hanno ridotto l'individualità degli afroamericani; dall'altro, hanno alimentato derive razziste diffuse attraverso le arti popolari. L'immagine dell'uomo nero, costruita nel corso dei secoli, è ancora oggi una gabbia invisibile che continua a influenzare le dinamiche sociali e culturali in tutto il mondo.

La Mascolinità Nera nella Cultura Pop

La rappresentazione della mascolinità nella cultura popolare è stata spesso intrappolata in stereotipi rigidi e limitanti, che oscillano tra immagini di forza brutale e narrazioni di assenza e irresponsabilità. Questi modelli, costruiti su una lunga storia di oppressione e discriminazione, hanno contribuito a definire l'identità degli uomini neri nelle società occidentali, influenzando sia la percezione esterna che quella interna alla comunità afroamericana.

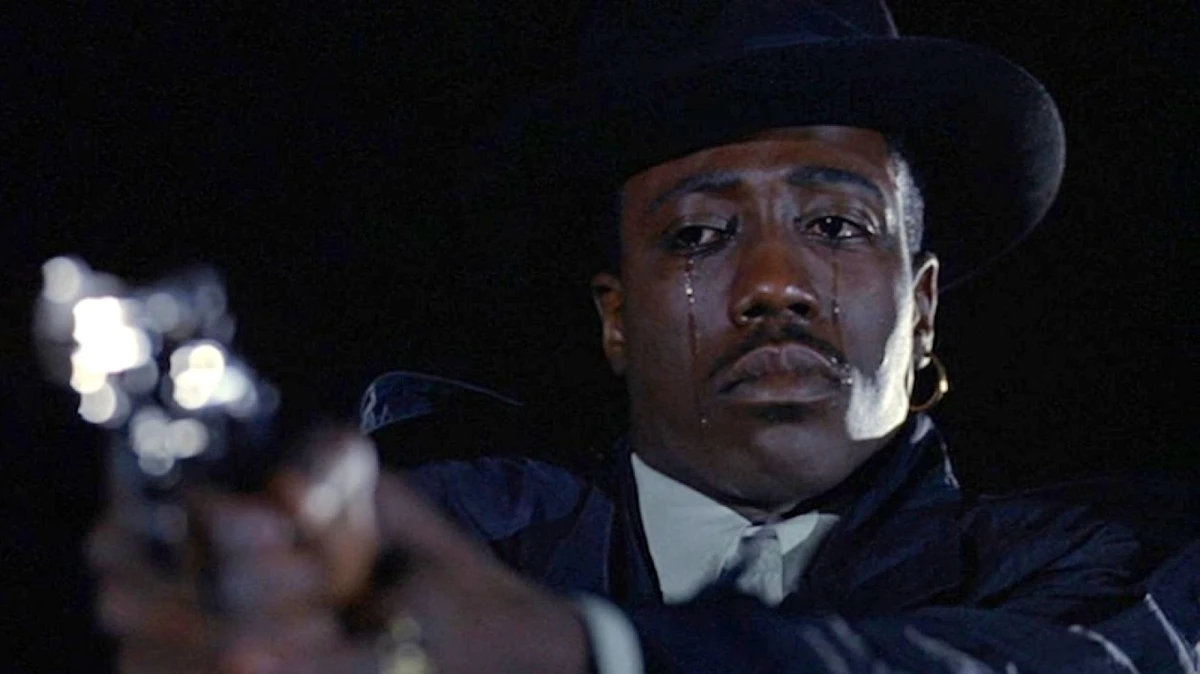

Nel corso del tempo, il cinema e i media hanno diffuso immagini spesso monolitiche della mascolinità nera. Tra gli archetipi più ricorrenti c'è quello del criminale: un uomo nero violento, spesso legato alle gang e al traffico di droga. Questo stereotipo è stato alimentato dalle condizioni socio-economiche delle comunità afroamericane urbane, aggravato dalla guerra alla droga degli anni ’80 e da politiche repressive che hanno contribuito al sovraffollamento carcerario. Film come “New Jack City” e “Menace II Society” (1993) hanno esplorato questa realtà, cercando di denunciarne le cause strutturali.

In “Menace II Society”, Caine Lawson (Tyrin Turner) cresce a South Central, Los Angeles, immerso nella violenza e nella criminalità. Suo padre è uno spacciatore che gli insegna solo la brutalità e il mondo della droga, mentre sua madre, tossicodipendente, è incapace di occuparsi di lui. Dopo la morte del padre e il ricovero della madre, viene affidato ai nonni e preso sotto l’ala protettiva di Pernell, un criminale che gli insegna a sopravvivere per strada.

Il film dei fratelli Hughes non è una semplice storia sulle gang. Non ci sono Crips o Bloods, né guerre di territorio o riti di iniziazione. Piuttosto, il film mostra come la violenza sia diventata una componente inevitabile della vita per molti giovani Afroamericani. Qui si parla di orgoglio, piccoli traffici e legge del taglione.

Uno degli aspetti più controversi del film è il suo pessimismo radicale. “Menace II Society” è più nichilista rispetto ad altri film dello stesso genere: non offre una reale via d’uscita. Caine non ha scampo, non perché non voglia cambiare, ma perché l’ambiente che lo circonda lo risucchia continuamente nella violenza. Il suo destino non è determinato solo dalle sue scelte, ma da un sistema che perpetua criminalità e disperazione.

Attraverso una rappresentazione brutale e realistica, il film evidenzia come per molti giovani Afroamericani il sogno di una vita migliore sia soffocato da un ciclo di violenza apparentemente impossibile da spezzare.

L’evoluzione della figura paterna nella rappresentazione della mascolinità nera

La figura del padre assente è uno degli stereotipi più radicati nella narrazione nera. Spesso, il cinema e i media hanno dipinto gli uomini afroamericani come incapaci di assumersi responsabilità familiari, alimentando il mito di una comunità priva di guide paterne. Questa immagine è stata rafforzata dalle politiche discriminatorie, tra cui la guerra alla droga e il sistema carcerario statunitense, che hanno portato a tassi di incarcerazione sproporzionatamente alti tra gli uomini neri, privando intere generazioni della presenza paterna.

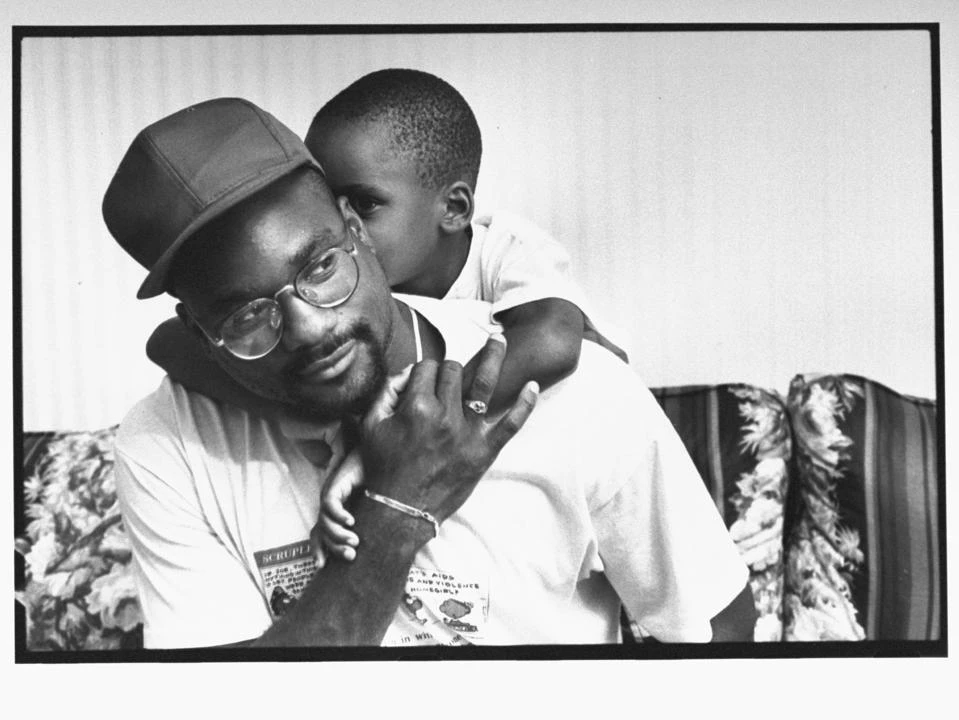

Tuttavia, il cinema ha anche cercato di sfidare questa narrazione, offrendo ritratti più sfumati della paternità nera. Un esempio emblematico è Furious Styles, interpretato da Laurence Fishburne in “Boyz n the Hood” (1991). Furious rappresenta un modello di padre forte e autorevole, che cerca di guidare il figlio lontano dalla violenza di South Central, insegnandogli valori di responsabilità e consapevolezza sociale. La sua presenza nel film contrasta con l’idea del padre assente, dimostrando che esistono uomini neri impegnati nel ruolo di guide per i loro figli.

L’evoluzione riflette un cambiamento culturale più ampio: da una rappresentazione bidimensionale e stereotipata, si passa a una visione più equilibrata e autentica. I film contemporanei non solo mettono in discussione i modelli imposti, ma offrono nuove prospettive sulla paternità, mostrando uomini affettuosi, presenti e vulnerabili.

Questo cambiamento è fondamentale per superare narrazioni tossiche e per offrire alle nuove generazioni immagini più realistiche e positive, contribuendo a ridefinire il concetto stesso di mascolinità nella cultura afroamericana.

Ridefinire la Mascolinità Nera Attraverso la Cultura

Le aspettative sociali impongono spesso una visione rigida degli uomini, specialmente neri, costretti a conformarsi a modelli di forza, dominanza e resilienza. Tuttavia, la cultura popolare, e in particolare il cinema e la letteratura, possono diventare un potente strumento di cambiamento, offrendo rappresentazioni più autentiche e sfaccettate.

L’identità non è monolitica: racchiude in sé forza, vulnerabilità, fragilità e una costante ricerca di sé. Attraverso storie che esplorano queste dimensioni, il cinema diventa un mezzo necessario per valorizzare la diversità delle esperienze vissute.

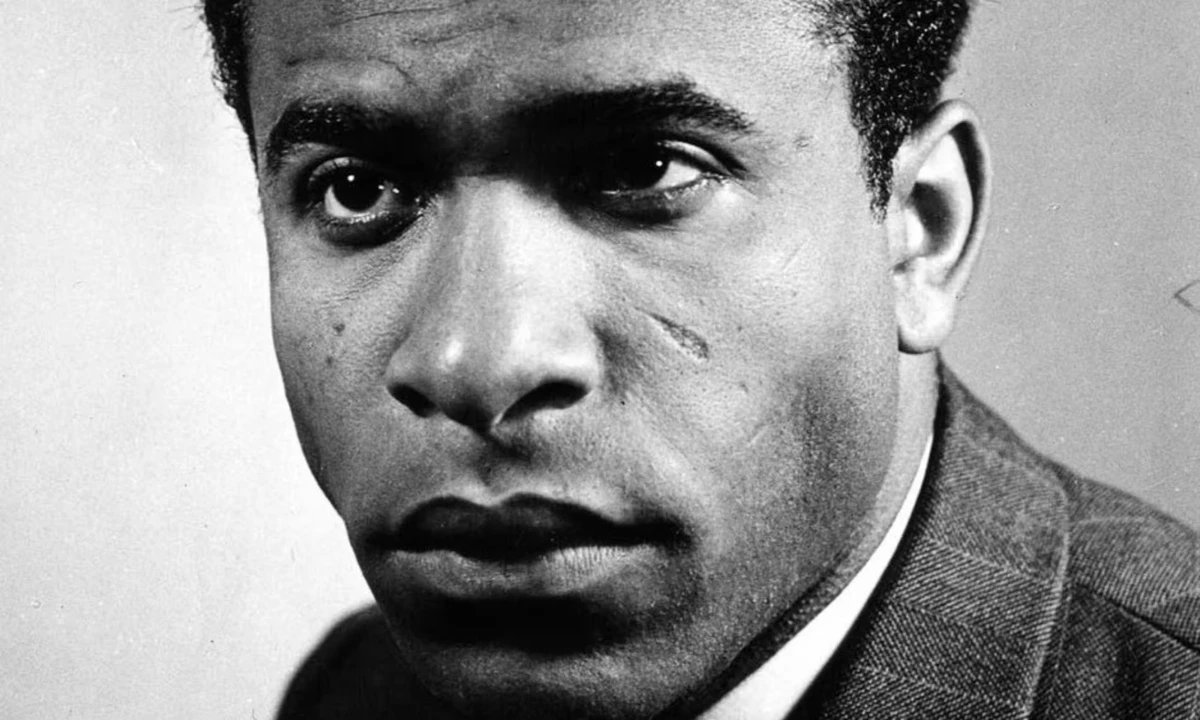

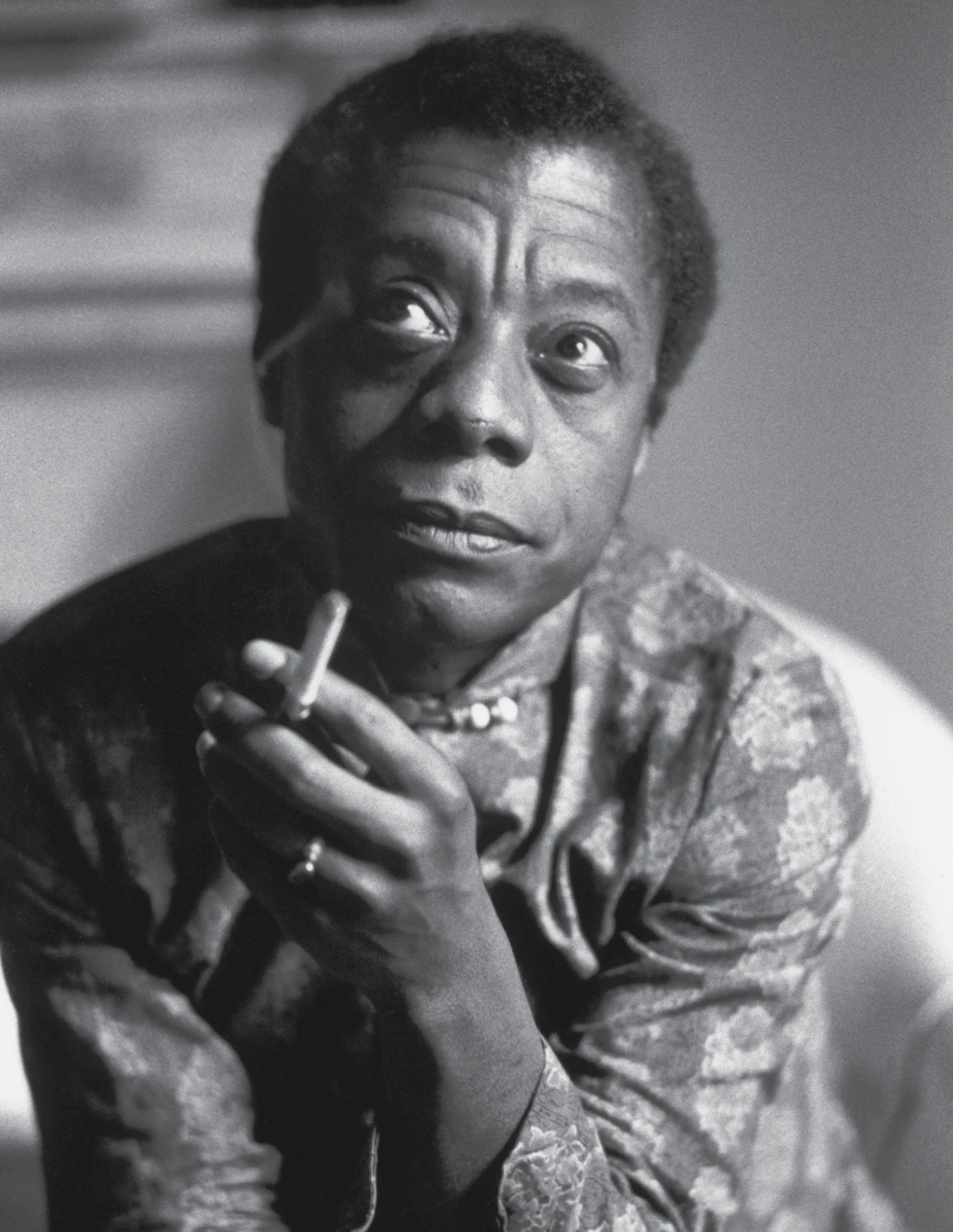

James Baldwin ha svolto un ruolo cruciale in questo movimento, sfidando i modelli rigidi e violenti, attraverso le sue opere, ha proposto una visione della mascolinità che include empatia, amore e vulnerabilità, elementi spesso assenti nelle rappresentazioni tradizionali. Questa visione ha aperto la strada a una narrazione più complessa e umana.

Il film “Moonlight” di Barry Jenkins incarna perfettamente questa visione baldwiniana. Attraverso la storia di Chiron, il film esplora le sfide dell'identità e della sessualità in un contesto sociale che impone una mascolinità aggressiva. La figura di Juan, interpretato da Mahershala Ali, rappresenta un'alternativa a questo modello, offrendo una paternità basata sulla guida emotiva piuttosto che sull'autorità repressiva. “Moonlight” non solo sfida gli stereotipi hollywoodiani, ma si inserisce anche nella tradizione del Black Arts Movement, celebrando l'identità nera e la sua espressione artistica. Il film riesce a bilanciare una narrazione intima e universale, arricchita da riferimenti culturali afroamericani e queer, creando un ponte tra le comunità e un pubblico più ampio.

Altri film come “If Beale Street Could Talk” (sempre diretto da Barry Jenkins) e “Nickel Boys” di RaMell Ross continuano a esplorare temi simili, concentrandosi sulle esperienze afroamericane con una sensibilità che privilegia l'umanità dei personaggi. Questi film affrontano problemi reali e attuali, come la giustizia razziale e l'incarcerazione di massa, ma lo fanno attraverso una lente che valorizza l'amore, la tenerezza e la resilienza. La denuncia del razzismo è presente, ma non oscura la profondità emotiva e la luminosità dei personaggi, offrendo una rappresentazione che sfida i cliché e celebra la complessità dell'esperienza afroamericana.

Ridefinire la mascolinità al di fuori delle rappresentazioni stereotipate è fondamentale per valorizzare la diversità delle esperienze degli uomini neri. Attraverso il cinema, registi e registe nere stanno contribuendo a costruire un immaginario più inclusivo e consapevole, che celebra la complessità dell’identità nera.

Promuovere una rappresentazione più autentica non solo arricchisce la cultura, ma invita anche la società a ripensare le proprie aspettative e pregiudizi. In un mondo in cui la mascolinità è spesso definita da stereotipi limitanti, il cinema diventa uno strumento potente per aprire un dialogo e costruire un futuro in cui la diversità sia riconosciuta e celebrata. Attraverso storie che esplorano la forza, la vulnerabilità e l’umanità degli uomini neri, il cinema contemporaneo sta ridefinendo ciò che significa essere un uomo nero oggi, offrendo una visione più inclusiva e autentica.

Note:

[1] Fanon, F. (1965/2018). Pelle nera, maschere bianche (L. Muraro, Trad.). Torino: Einaudi.

3. Come gli Uomini Neri Perdono il loro Sorriso

di Murphy Tomadin

Fin dai primi passi ogni relazione, incontro, frase detta, comportamento osservato dà forma a quello che si considera giusto, sbagliato, meritevole, opportuno. Nulla esiste a priori, tutto esiste nelle storie e nei significati che si creano tra persone. Compreso cosa significa essere uomini, cosa significa essere uomini neri. Queste due identità, quando mescolate, rappresentano l’apice della violenza percepita, si cresce consapevoli di essere una minaccia. Si impara fin da subito che è meglio abbassare la testa perché la voce che esce da quel corpo non è voluta, non ha valore, è inferiore. Si formano i primi semi per far crescere in maniera fertile la rabbia che danza insieme alle aspettative di forza e resistenza intrinsecamente coloniali.

Volevo dirti che ti voglio bene, mi hai guardato e le parole sono sparite, sono rimasto muto, dentro mi urlavano le viscere, il collo mi si è irrigidito quando mi hai accarezzato dicendomi che mi vuoi bene. Non mi accarezzavano, una mano sulla mia guancia ha avuto sempre un impatto più forte, il palmo in aria aperto che poi scendeva, dritto sulla guancia sinistra, volevo piangere, ma era vietato. Le ho inghiottite tutte quelle lacrime, ad un passo dal rompermi come ceramica sul pavimento. Ora quelle lacrime sono stalattiti dentro le mie grotte. Le urla rimbombano insieme a tutta questa melanina, volevo togliermela di dosso, "posso entrare?" "no, qui i neri non possono entrare". Sono forte, la porta l'ho chiusa con il lucchetto, non entrerete. Sono un uomo.

Il concetto di mascolinità quando si parla di uomini neri si fa spazio nei meandri della mente e dello spirito come la necessità di aderire ad un immaginario di impenetrabilità, la sofferenza è un concetto che deve essere tenuto a distanza il più possibile. La paura non è concessa.

Ho paura, ma nei film gli uomini non hanno mai paura. Gli uomini neri muoiono senza paura.

Spesso nelle narrazioni il concetto di trauma si lega ad un evento singolo definito, appunto, come traumatico. Spesso si sottovaluta, quando non si nega, la maniera in cui gli eventi storici si tramandino di generazione in generazione. Uomini neri la cui sottomissione si legava ad istinti auto-conservativi, la cui sessualità veniva definita come animalesca, la cui esistenza stessa era di serie minore. Navigare un ambiente così descritto modifica il corpo intero, la risposta al pericolo cambia. Il mito della forza si insinua, irrigidisce, calcifica e sopprime la possibilità in primis di conoscersi, leggersi, comprendersi. E questo meccanismo si propaga di padre in figlio.

Mi chiedi come sto, non ho vocabolario, i termini per risponderti, dovrei sentirmi vivo, eppure mi sento così svuotato. I pensieri mi si accavallano nella testa e tu mi chiedi come sto. Ma io cosa ne so. Vorrei solo scappare, non riesco a rispondere a questa domanda. Non sono allenato per questo, non me l'ha mai chiesto nessuno, o forse sì, qualcuno me l'ha chiesto, ma rispondo sempre "bene, e tu?", non c'è tempo per queste domande, ci sono cose serie da fare. Fino a dove devo scendere per trovare risposte alle tue domande? Io sono un uomo. Dove vuoi portarmi con questa tua domanda? Dove vuoi guardare con quegli occhi fissi dentro i miei? Ho il cuore che mi martella nel petto. Voglio solo andare via. La tua richiesta di vicinanza mi apre in due, raccolgo alla rinfusa e ricaccio tutto dentro. Devo andare.

L’iper sessualizzazione del corpo dell’uomo nero è una resina appiccicosa che si espande nella mente, come uno standard al quale non potersi sottrarre, pena il non essere uomini in toto. La vera magia del colonialismo è che oramai non serve più il corpo bianco per rendere vere alcune dichiarazioni, sono sedimentate, condivise, sono diventate materia concreta, concetti condivisi come verità dalle stesse persone che ne hanno subito le conseguenze.

Quante donne, quanti centimetri, tutto deve essere quantificabile. Non mi piaceva nemmeno lei, però gli altri spingevano da dietro, spallate, pacche, risate soffocate. Ora ve lo dimostro chi sono. Perché proprio ora non funzioni? Per favore. Che figura ci faccio? Che cosa diranno di me? Mi odio. Odio tutto di me. Perché non riesco ad essere un uomo come tutti? Lei mi guarda come fosse davanti ad una gabbia di animale allo zoo, mi chiede se è vero quello che si dice dei neri. Non vedo l'ora che finisca tutto. La verità è che non sento nulla, sono diventato sordo e cieco a me stesso. Forse è semplicemente rischioso sentire.

La dimensione del fare e dell’essere si confondono, si compenetrano fino a che la prima contiene e detta legge sulla seconda. Il fare diventa l’essere, la necessità di dimostrare il proprio valore tramite il fare si radica nella mente, guardarsi con gli occhi altrui è la storia del corpo nero trattato a strumento per, oggetto utile a. L’uomo nero deve dimostare di saper fare qualcosa, altrimenti è davvero un uomo? A cosa può essere utile se non dimostra di saper fare?

Guardami papà. Sii orgoglioso di me. Sono forte abbastanza?

«When a society is not equipped to hold up an accurate mirror to us, we end up interpreting our reflection according to the available structures and terminologies»[1].

Mi guardo allo specchio e mi sembra tutto sbagliato, mi ritrovo queste gambe rinsecchite, questi bicipiti sottili. Dicono che i miei capelli assomigliano ad una spugna, forse mi chiedono di lavare le loro coscienze razziste. Provo a cacciare un paio di fendenti in aria, vorrei tagliarla come se avessi delle katane attaccate alle spalle. Come posso farmi rispettare? Vorrei che qualcuno mi avesse spiegato prima che, come i migliori illusionisti, ero riuscito a trasformare il disprezzo per me in odio e ferocia nei confronti delle donne. Trattavo da oggetti loro e non sapevo amare me. Perché forse nulla sparisce o si dissolve nel nulla, mi sa che tutto si trasforma. Ti ho trattata da oggetto perché non potevo in primis vedermi come persona. Ti ho allontanata perché non potevo avvicinarmi a me. Servo obbediente di un ideale di uomo. Incatenato, solo, cercando di capire cosa significasse la forza, in una nebbia di sigarette quando cercavo i sentimenti ad occhi chiusi, con l'alcool nelle vene per portare avanti serate stupide, farmi forza in un linguaggio che non mi appartiene perché non conoscevo alternative. Sulle ginocchia, con la faccia dentro il water a guardare tutti le insicurezze uscire violentemente dalla bocca, rantoli e spasmi che sono il prezzo per non aver detto no agli altri maschi, pago la mia debolezza vestita da forza vigliacca.

Il dolore si fossilizza e si incista alimentato dalla ritrosia nei confronti della condivisione del proprio sentire. L’intimità viene considerata o come prerogativa di rapporti amicali femminili o come sinonimo di rapporto sessuale. Difficilmente viene messa sullo stesso piano del processo di conoscenza di sé e dell’altro, la regola comune e mai esplicitata all’interno di un gruppo, come se la mascolinità nera fosse un monolite immutabile e non si potesse fare altrimenti se non sopprimere e silenziare.Se calasse il buio non dovrei più sentire. Non ce la faccio a sentire tutto questo rumore dentro. La faccia mi pesa come se avessi una maschera enorme addosso. Non riesco a capire come curare queste ferite, guardo mio padre arroccato nei suoi silenzi, ciò che mi ha insegnato, non l'ho mai visto piangere. Vedo le mie amiche che si chiamano, dicono che stanno ore al telefono, quando si vedono appoggiano la testa sulle gambe dell'altra, si confidano, si fidano e si aprono. Le invidio in silenzio. Io bevo indifferenza e mangio rabbia. Questo mi sembra coerente con l'essere uomo. Come se non potessi esprimere altro, quasi ce la si aspetta la mia rabbia. Sono una minaccia che cammina, mi odio. Vorrei farvi male almeno un centesimo di quanto me ne avete fatto. Il mio corpo è sbagliato ovunque. Conosco solo questa lingua. Vorrei solo potermi sciogliere in quell'abbraccio che hai provato a darmi ed io ti ho allontanato. Eri ad un passo da quel ricordo di me bambino che corre verso la maestra dopo essere caduto e tutti che ridono "debole", "checca", "femminuccia". Dovevo ricacciarti indietro per forza, con forza. Non è così che un uomo si comporta. O sono minaccia o l'aspettativa di 25 centimetri o non sono nulla. Cado in fondo, è così buio, volevo solo che mi avessero guardato negli occhi riconoscendo la mia esistenza. Voglio scomparire. Rompermi in mille pezzi. Ho tutto il male nel pugno destro che si scaraventa contro la porta. Respiro a fatica e la mano pulsa, tutta gonfia. Questo pugno sono le parole che non riesco a dire? Gli uomini neri sono violenti, sono bestie.

Pace e liberazione vengono considerate sinonimi. Ma non lo sono, si può essere in pace senza essere liberi. In pace con le catene ai polsi. Ma deve essere pensata e voluta, immaginata e praticata una via per la liberazione. Una possibilità di considerare l’uomo nero come individuo la cui identità si costruisca anche dalla possibilità di legittimarsi il dolore, conoscersi per ampliare la possibilità del sentire, andando oltre alla rabbia come unica risposta socialmente accettata e attesa. Ripensarsi al di fuori di un’etica del dominio come unico approccio possibile per navigare il mondo. Lasciare da parte la maschera della dissimulazione, rompendo cicli generazionali di violenza agita e subita.

Voglio permettermi di essere tutto intero, non voglio nascondermi, voglio poter sentire. Anzi la verità è che sento, ma mi ero dimenticato dove fosse il tasto del volume perché spesso mi sento in muto.

«Men need love. Men need love from other men, not just from women, or their partners. Men need intimate, non-sexual love; a love that goes beyond the expectations placed on their manhood. [..] The mask that men have worn for decades, even centuries, has to be fully removed for us to see the true face that lies beneath; once we remove it, we will see that what lies beneath is a reflection of our true selves, however we choose to be..»[2].

Note:

[1] Mullan, J. (2023). Decolonizing therapy: Oppression, historical trauma, and politicizing your practice. WW Norton & Company.

[2] Bola, J. J., & Bola, J. J. (2019). Mask off: Masculinity redefined. Pluto Press.

Riferimenti

Bibliografia

Bola, J. J., & Bola, J. J. (2019). Mask off: Masculinity redefined. Pluto Press.

Mullan, J. (2023). Decolonizing therapy: Oppression, historical trauma, and politicizing your practice. WW Norton & Company.

Fanon, F. (1965/2018). Pelle nera, maschere bianche (L. Muraro, Trad.). Torino: Einaudi.

Dona

Dona