Detroit non era solo una città: era un’idea d’America. Era il luogo in cui la tecnologia incontrava l’utopia, dove ogni motore sembrava muovere non solo un’auto, ma l’intero sogno di progresso sociale. Poi è arrivata la deindustrializzazione, e quel sogno ha iniziato a sgretolarsi. Ma Detroit non ha smesso di essere un simbolo: è semplicemente cambiato il significato che portava con sé — da capitale dell’industria a emblema del collasso urbano, da promessa di emancipazione a ritratto di disillusione.

Alla fine degli anni ’80, in quel vuoto è nato un nuovo linguaggio: la techno. Un suono che continuava a parlare di corpi e macchine, città e memoria, nerezza e futuro. Una musica profondamente legata a Detroit e a ciò che accade quando le utopie si spengono.

Ignorata dall’industria musicale americana, la techno di Detroit ha trovato riconoscimento altrove. Nella Berlino post-riunificazione questa ha incontrato un nuovo pubblico e una seconda casa. La musica è cambiata, si è evoluta, ma le sue radici nere e working-class sono rimaste.

1. La Nascita della Techno nella Detroit Post-Industriale

di Cesare Alemanni

Detroit è stata a lungo la capitale del sogno industriale americano. Tra gli anni Trenta e gli anni Settanta dello scorso secolo, a Detroit più che altrove la sintesi fordista di produzione e progresso si faceva carne e metallo: milioni di automobili di Ford, GM e Chrysler (le cosiddette “Big Three”) venivano sfornate in serie, interi quartieri sorgevano attorno alle fabbriche, e il proletariato riusciva a mettere piede nella middle class. Negli anni d’oro, Detroit non era solo una città: era un’idea dell’America (e, per osmosi, dell’Occidente). Era il luogo dove la tecnologia si sposava con l’utopia, dove ogni singolo motore prodotto sembrava far girare non solo quattro ruote ma un intero sistema sociale.

Lavorare alla catena di montaggio delle “Big Three” voleva dire potersi permettere una casa, mandare i figli a scuola, salire qualche gradino nella scala sociale. Per più di cinquant’anni, migliaia di famiglie Afroamericane giunsero sulle rive del Michigan dalle città del Sud, attirate dalle prospettive di emancipazione promesse dal patto tra capitale e lavoro che soggiaceva alle dinamiche sociali e organizzative della produzione di massa.

Quel patto si rivelò tuttavia fragile. La crisi petrolifera del ’73, l’inflazione galoppante, la crescente automazione e la globalizzazione segnarono l’inizio di una parabola discendente che trasformò Detroit in un simbolo del declino della potenza industriale Americana.

A pagare il prezzo più alto fu la comunità Afroamericana. Con la chiusura delle fabbriche, decine di migliaia di posti di lavoro scomparvero nel giro di pochi anni. Interi quartieri, un tempo vitali, sprofondarono nel silenzio. Le villette acquistate a rate dagli operai divennero rovine. Le scuole si svuotarono.

E mentre la deindustrializzazione scavava un vuoto materiale, la politica federale contribuiva a peggiore quello sociale. Negli anni Ottanta, la guerra alla povertà di Kennedy e Johnson lasciò il posto alla “war on drugs” di Reagan, che si rivelò, in gran parte, una guerra ai Neri. I quartieri Afroamericani di Detroit vennero sempre più concepiti come zone da contenere, sorvegliare, punire. La città, una volta motore d’integrazione, divenne laboratorio di segregazione economica, sociale e culturale.

Detroit non smise di essere un simbolo. Semplicemente, cambiò il tipo di simbolo che rappresentava: da capitale dell’industria a epicentro del collasso urbano, da manifesto dell’emancipazione a ritratto della disillusione. Ma in quel vuoto – sociale, economico, esistenziale – alla fine degli anni Ottanta cominciò a germogliare un nuovo linguaggio, un nuovo ritmo. Non più il clangore delle presse, ma un battito sintetico, alieno.

A uno sguardo superficiale, la techno può sembrare musica semplice, geometrica, quasi spoglia. Un ritmo regolare, quadrato, costruito attorno a una griglia ritmica che si ripete all’infinito: la famosa four-on-the-floor, colpo di cassa su ogni battito, rullante o hi-hat sugli accenti pari. Ma dentro quella struttura basilare si nasconde un mondo. Come una catena di montaggio capace di adattarsi a nuovi modelli di auto senza cambiare il principio che la muove, anche la techno è infinitamente modulabile. E proprio la possibilità di comporsi e scomporsi, replicarsi e variare quasi all’infinito, rappresenta il suo DNA più profondo.

Il suono techno è figlio dell’assemblaggio, della ripetizione, della sequenzialità. In questo senso, ha un legame strutturale con il lavoro in fabbrica, non solo nella sua estetica – i suoni metallici, le linee fredde, la meccanica ritmica – ma nella logica stessa della sua costruzione. Ogni traccia techno è una catena di montaggio sonora, un processo produttivo che trasforma il tempo in loop, il rumore in ritmo, la monotonia in trance.

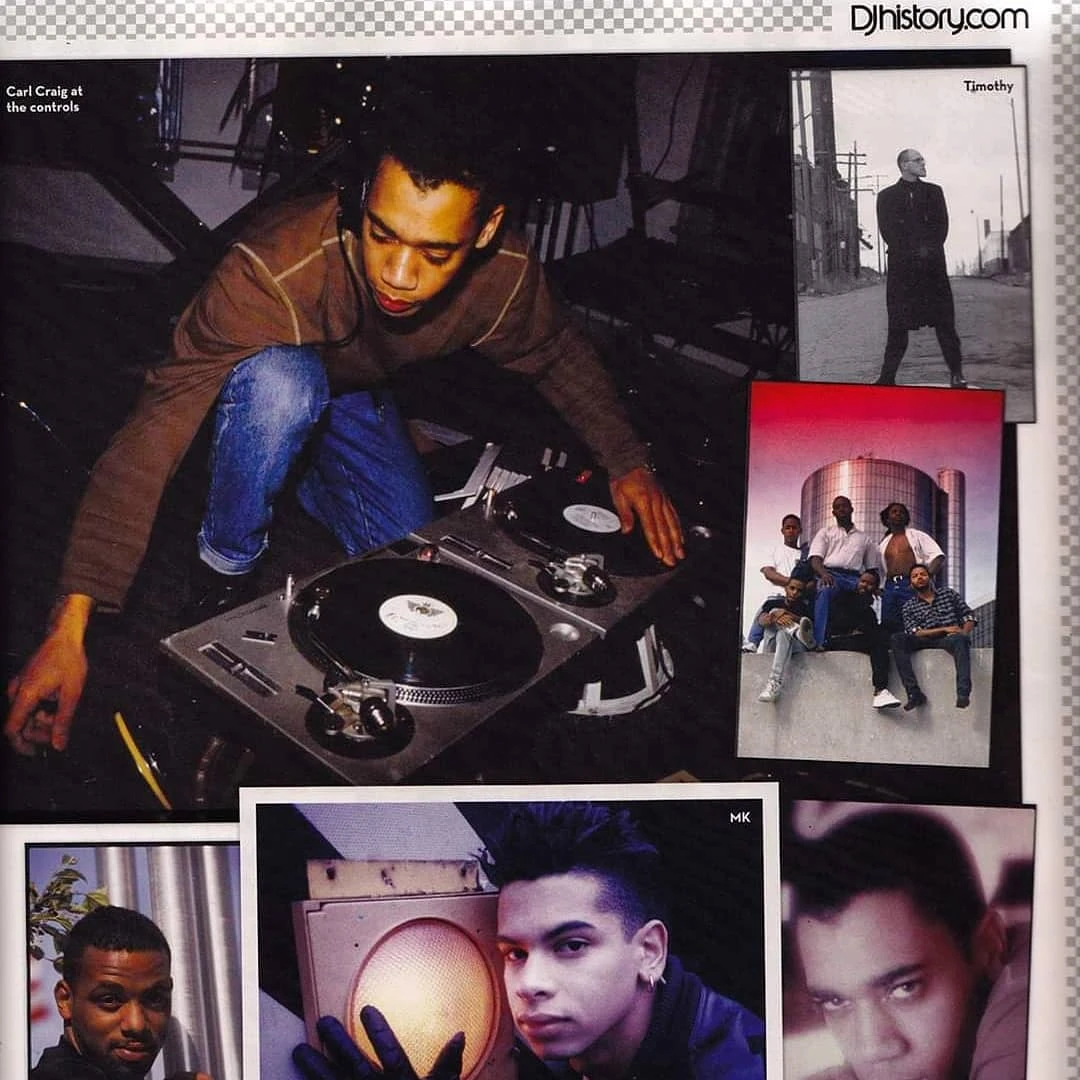

La techno, tuttavia, non nasce solo dalla fabbrica ma dall’ibridazione di mondi musicali e immaginari apparentemente inconciliabili. I suoi pionieri – Juan Atkins, Derrick May e Kevin Saunderson: i “The Belleville Three” – erano ragazzi Afroamericani formati dall’ascolto delle trasmissioni notturne di The Electrifying Mojo, un DJ visionario che sulle frequenze della radio pubblica di Detroit, metteva in scaletta, senza gerarchie né barriere, Aretha Franklin e i B-52’s, David Bowie e i Funkadelic, Herbie Hancock e l’elettronica gelida dei Kraftwerk, il soul della Motown e i Throbbing Gristle. A metà anni Ottanta, Mojo non faceva solo da DJ: faceva da ponte tra mondi.

La vicinanza con Chicago, intanto, forniva altri stimoli. Attraverso la rielaborazione sincopata delle hit disco, dj gay Afroamericani come Frankie Knuckles diedero vita alla House music, un suono pulsante e fortemente erotico che iniziò a circolare anche a Detroit. Le due città si parlavano attraverso mixtape, viaggi notturni, club condivisi. Ma mentre la house conservava una certa euforia nella vocalità, la techno scelse il silenzio. Eliminò il testo. Nessuna narrazione, nessuna confessione. Solo suono.

Atkins, che aveva studiato tecnologie della comunicazione e si ispirava alle teorie futuriste di Alvin Toffler, la definì “cyberfunk”. Scherzando ma non troppo, May disse che la techno era come “George Clinton bloccato in ascensore con i Kraftwerk”. Saunderson esplorò invece una dimensione più danzereccia, una sorta di “Motown techno” ma non per questo meno radicale. Insieme, i tre crearono una musica che, come una macchina, viveva di combustione interna. La techno non chiedeva di essere ascoltata: chiedeva di essere sentita. Nei club, nei capannoni, nei rave, i corpi si muovevano non più in base a suoni ma a impulsi.

Per Juan Atkins, Derrick May e Kevin Saunderson la techno era un messaggio dal futuro. Non un futuro patinato, ma un domani incerto e post-umano. La techno era un gesto Afro-futurista che spezzava la narrazione dominante sulla “black music” – legata all’espressività dei ritmi blues e alle loro reinterpretazioni in chiave soul, dub e hip-hop – e reimmaginava il corpo Nero come macchina danzante, come cyborg.

Fuori dalle maglie del mercato musicale tradizionale, ignorata dall’industria discografica Americana, negli anni Novanta e Duemila la techno di Detroit trovò riconoscimenti dove nessuno se li sarebbe aspettati: in Europa. Fu nella Berlino post-riunificazione che quel battito sintetico incontrò un’eco naturale. Le fabbriche dismesse, i bunker, gli edifici DDR riconvertiti in club: tutto sembrava progettato per accogliere quel suono. I rave berlinesi dei primi anni ’90, tra macerie storiche e nuove utopie post-muro, adottarono la techno come colonna sonora della transizione.

Eppure, anche quando divenne più complessa, più stratificata, più globale, il legame tra la techno e le sue radici non si spezzò mai del tutto. L’origine Afroamericana, operaia, urbana della techno restava impressa nelle sue frequenze. Ogni beat conteneva un pezzo di storia, ogni traccia era un archivio sonoro del collasso e della reinvenzione. La techno continuava a parlare di corpi e di macchine, di città e di memorie, di Nero e di futuro. Continuava a parlare di Detroit e di quello che succede quando le utopie giungono al capolinea.

2. Techno Rebels: Underground Resistance

di Michael

Gli Underground Resistance (UR), fondati a Detroit nei primi anni ‘90 da Jeff Mills, Mike Banks e Robert Hood, sono stati una forza trainante nello sviluppo della musica techno, in particolare nell’ambito dell'espressione e della resistenza culturale nera. La loro distintiva fusione di suoni futuristici e meccanici e di messaggi politici non si limitava a re-immaginare la techno, ma rappresentava anche una critica alle strutture sistemiche razziali e politiche che influenzavano sia il genere musicale che il panorama culturale più ampio. Un elemento chiave della loro identità non era soltanto la musica, ma anche la scelta di nascondere i propri volti: un atto deliberato che sottolineava il loro impegno verso l'anonimato, l'indipendenza e la resistenza.

Questo saggio esplorerà l'intersezione tra razza, politica e identità nell'opera degli Underground Resistance, analizzando come il loro approccio musicale, la loro etica politica e le loro identità mascherate abbiano plasmato la loro rilevanza nel XXI secolo.

Alla base della creazione degli UR c'era il desiderio di resistere sia allo sfruttamento commerciale della musica nera, sia alla cancellazione razziale degli artisti neri nella scena elettronica. A Detroit, una città con una ricca storia di musica e cultura nera, la techno è emersa negli anni '80 e '90 come un ibrido tra afrofuturismo, funk e sperimentazione elettronica. Artisti come Juan Atkins, Derrick May e Kevin Saunderson, noti anche come Belleville Three, hanno contribuito a rendere popolare il genere, ma le loro innovazioni sono state spesso messe in ombra da un'industria commerciale più ampia che attribuiva il successo del genere ad artisti bianchi. In risposta a questa cancellazione e appropriazione, gli UR si sono proposti di rivendicare la techno come forma d'arte nera e di affermare la propria autonomia musicale, rifiutando sia l'industria musicale mainstream che le disuguaglianze razziali in essa incorporate.

Come ha spiegato Mike Banks in alcune interviste, la missione principale degli UR era quella di creare uno spazio underground libero dai vincoli della commercializzazione mainstream. Lo stesso nome Underground Resistance è una dichiarazione ideologica e politica, che chiama alla lotta contro l'oppressione. Tuttavia, la loro musica non rappresentava solo una ricerca di autonomia artistica: era una sfida diretta alle dinamiche razzializzate dell'industria musicale. In un'intervista rilasciata nel 1994 all’emittente radiofonica XLR8R, Banks ha sottolineato: “Non siamo qui solo per intrattenervi. Siamo qui per sconvolgere il sistema”.

La musica degli UR era intenzionalmente militante e politica, e affrontava temi di disuguaglianza razziale, autonomia nera e giustizia sociale. Brani come “Revolutionary” (1991) e “The Final Frontier” (1992) erano il manifesto sonoro dell’etica del collettivo. Questi brani non si limitavano a creare un nuovo sound, ma fungevano da veicolo per articolare la resistenza contro il disagio economico e l'oppressione razzializzata a Detroit e oltre. L'uso di suoni meccanici e robotici e di ritmi aggressivi simboleggiava la dura realtà della vita urbana, evocando al tempo stesso un senso di emancipazione e di sfida contro l'ordine socio-politico dominante.

Uno dei brani più importanti della discografia degli UR, “Revolutionary”, include la frase “The revolution will not be televised”, uno slogan spesso associato al Black Panther Party. Questo riferimento al radicalismo nero colloca fermamente gli UR all’interno della tradizione dei movimenti di resistenza politica. Attraverso i ritmi cupi e industriali del brano, gli UR hanno posto le basi perché la techno diventasse un mezzo di mobilitazione politica, proprio come in passato erano stati il soul e il jazz.

Un altro esempio è “Land of Confusion” (1995), un brano che critica direttamente le tensioni razziali e politiche dell'epoca, lanciando un appello metaforico per un nuovo ordine. L'accostamento di questi beat techno taglienti e i commenti politici offre un chiaro rifiuto dello status quo, insistendo al contempo su una rivoluzione estetica e politica. Come ha osservato Jeff Mills in un'intervista del 2001, “la techno è un riflesso delle condizioni del mondo in cui viviamo, ma è anche un appello al cambiamento, un grido per qualcosa di migliore”.

L'impegno politico della loro musica non riflette solo le lotte personali del gruppo, ma si collega anche a questioni più ampie legate al pensiero politico nero. L'unione tra Afrofuturismo - una filosofia radicata nell'identità nera speculativa - e la techno ha permesso agli UR di riformulare il genere come strumento di empowerment nero. L'Afrofuturismo immagina un futuro in cui i neri hanno il controllo sulle proprie narrazioni culturali e sui propri paesaggi tecnologici; e la musica e l’estetica degli UR offrivano una manifestazione sonora di questa visione. I suoni cibernetici e futuristici delle loro tracce suggerivano che la tecnologia, lungi dall'essere una forza oppressiva, poteva diventare un mezzo di empowerment e trascendenza per le comunità marginalizzate.

Uno degli aspetti più sorprendenti e insoliti dell'identità degli Underground Resistance è stata la scelta di nascondere il proprio volto, una decisione che ha avuto un profondo significato politico e culturale. Mentre molti artisti della scena musicale elettronica utilizzano l'identità visiva come strumento di marketing, gli UR hanno deliberatamente rifiutato il culto della personalità e della celebrità che domina l'industria dell'intrattenimento. La decisione di non mostrarsi sia nelle apparizioni pubbliche che nelle fotografie, è stata una dichiarazione della convinzione che ciò che contava fosse il messaggio e la musica, non la figura individuale.

Questo anonimato è spesso visto come un atto di resistenza alle forze della mercificazione e dell'individualismo che caratterizzano la cultura popolare mainstream. Mascherando le loro identità, i membri degli UR hanno cercato di porre l'attenzione sul messaggio collettivo e sull’espressione artistica, piuttosto che sulle loro personalità individuali. In un'intervista rilasciata a The Wire nel 1997, Robert Hood ha spiegato che la decisione di indossare le maschere rappresentava il rifiuto di un sistema che cerca di individualizzare gli artisti e di trarre profitto dalla loro immagine: “Volevamo rimanere senza volto perché questo movimento riguarda la musica e le persone, non l'individuo”.

Inoltre, questa scelta può essere interpretata nel contesto dell'invisibilità dei neri nella cultura dominante. In una società in cui l'identità nera è spesso mercificata o stereotipata, i volti mascherati degli UR rappresentavano una forma di invisibilità autodeterminata. Le maschere, quindi, possono essere viste come uno strumento di empowerment, che permette agli UR di controllare la propria narrazione al di fuori dei confini imposti dalle aspettative dell'industria. Come ha osservato Mike Banks, “rappresentiamo qualcosa di più grande di noi. Il volto non è importante. Ciò che è importante è il messaggio”.

Rifiutando l'enfasi sull'identità personale, gli UR si sono allineati agli ideali di anonimato radicale sostenuti dai precedenti movimenti radicali neri, come le Black Panthers e la Nation of Islam, dove l'identità collettiva aveva spesso la priorità su quella individuale.

L'influenza dei messaggi politici e razziali degli UR è perdurata nel XXI secolo, anche quando la musica techno è diventata più mainstream. Oggi le dinamiche razzializzate dell'industria della musica elettronica sono ancora evidenti: molti artisti neri continuano a essere marginalizzati o cancellati dalla storia del genere. Mentre la musica elettronica continua a guadagnare popolarità a livello globale, l'impegno degli UR per l'autodeterminazione, l'autonomia nera e la resistenza rimane vitale, poiché questi principi offrono un’alternativa all'appropriazione e alla mercificazione della cultura nera nella musica elettronica.

La decisione degli UR di nascondere il proprio volto e il rifiuto della fama personale risuonano con le attuali tendenze nella musica e nell'attivismo, dove l'anonimato e l'azione collettiva sono visti come potenti forme di resistenza. In un mondo che spesso privilegia la celebrità alla sostanza, questa scelta riflette un impegno verso una causa più grande, rifiutando la mercificazione dell’arte in favore del suo potere politico e culturale.

Inoltre, l'attenzione del gruppo per l'Afrofuturismo continua a ispirare le giovani generazioni di artisti neri che cercano di forgiare il proprio percorso in un settore prevalentemente bianco. Il concetto di Black techno - un genere emergente che rivendica le radici della techno di Detroit e ne riafferma il legame con l'identità nera - sta guadagnando terreno sia nei circoli underground che in quelli mainstream.

L'eredità degli Underground Resistance nel mondo della techno è profondamente legata al loro impegno politico sul tema della razza, all’impegno per l’empowerment dei neri e al rifiuto di conformarsi alle tendenze mercificanti dell'industria musicale. La loro musica, che fonde suoni futuristici e messaggi politici, rappresenta sia un'innovazione artistica sia una dichiarazione radicale contro la disuguaglianza razziale e l'appropriazione culturale. Inoltre, la decisione di restare anonimi sottolinea la loro fiducia nel potere collettivo, piuttosto che individuale, della creatività nera. Nel XXI secolo, la loro influenza resta un punto di riferimento per la resistenza nera nella musica, dimostrando che le politiche di razza, identità e anonimato continuano a plasmare profondamente il genere. Gli Underground Resistance hanno dimostrato che la musica può essere non solo intrattenimento, ma anche un'arma per il cambiamento culturale, politico e sociale: un'eredità che continua a ispirare gli artisti della Back techno di oggi.

Note:

[1] Mike Banks on XLR8R, “THE UNDERGROUND RESISTANCE”, 1994.

[2] Jeff Mills on THE TALKS, https://the-talks.com/interview/jeff-mills/, 2016.

[3] Robert Hood on THE WIRE, The Underground Resistance and Identity, 1997.

[4] Mike Banks, https://www.redbullmusicacademy.com/lectures/mad-mike-banks-tresor-berlin-detroit-lecture, 2018.

3. Giradischi, Ripetizione e Intuizione: due parole con Tyler Blint-Welsh e Ryan C. Clark

di S. Himasha Weerappulige

In un’industria culturale e musicale che divora, ingoia e rigurgita i suoni, spesso svuotandoli del loro significato più storico, risalire ai movimenti di ciò che ha portato alla nascita di un genere è un atto prezioso.

Ciò è particolarmente evidente nella musica, dove le espressioni culturali Nere sono spesso state mercificate, de-razzializzate e ri-brandizzate in nuovi spazi gentrificati. Detto questo, naturalmente sarebbe controintuitivo vedere la cultura come rigidamente essenzialista, essendo la cultura stessa intrinsecamente dinamica e mutevole. La stessa cultura Nera americana è il risultato di secoli di ibridazione transatlantica, come la definisce Paul Gilroy, per quanto sia anche stata forgiata da secoli di colonialismo, migrazione, oppressione e resistenza. Pur criticando l’assolutismo culturale, però, Gilroy riconosce anche che non tutti gli scambi culturali avvengono in condizioni paritarie - alcune forme di prestiti culturali possono rafforzare i disequilibri di potere esistenti. Ciò è particolarmente visibile nella storia della musica Techno, le cui origini Nere e proletarie vengono ignorate.

Dalla fine degli anni ‘70 in poi, i giovani Neri di Detroit hanno innescato una nuova ondata di musica sociale all’ombra del collasso economico, creando nuovi ecosistemi che hanno generato lavoro ed un’economia condivisa delle tecnologie musicali. Con l’uscita di scena della Motown che creava un vuoto culturale, hanno iniziato a muoversi verso un’anima più cibernetica. A sostituirla, emerse una scena underground, più intima - costruita su giradischi, ripetizione ed intuizione.

Hanno fuso elementi soul, funk ed elettronici in flussi spontanei di suono, realizzati al momento per la pista da ballo. Questi mutamenti ritmici e materici riflettevano le reazioni fulminee di menti che navigavano un mondo travolgente, ad alta velocità. Come riassume deForrest Brown: «Il suono della techno esiste come intersezione apicale nella storia Nera, riorganizzando secoli di espressione culturale Nera sotto il capitale e l’impero in tecnologia vibrazionale materiale ed usabile». Esempi di musica sociale nera come la Techno «sono il diretto risultato di persone Nere che hanno imparato a sentire, a parlare e ad essere udite mentre erano in catene. [...] Esprime un romanticismo ed un trauma intrinseci che portano con sé secoli di storia»[1], mentre al contempo guarda al futuro, creando un continuum eterno, quasi circolare.

Approfondendo il concetto di ibridazione culturale accennato prima, si potrebbe sostenere che la musica sociale Nera si allontana da un’idea semplicistica di “progresso” lineare in avanti. Il moto è più circolare e dissipato, e, così come nella geometria euclidea il punto d’origine per una qualsiasi circonferenza è un semplice punto stazionario della linea, si situa dovunque si voglia che sia. Eppure, è costantemente connesso con tutti gli altri punti[2].

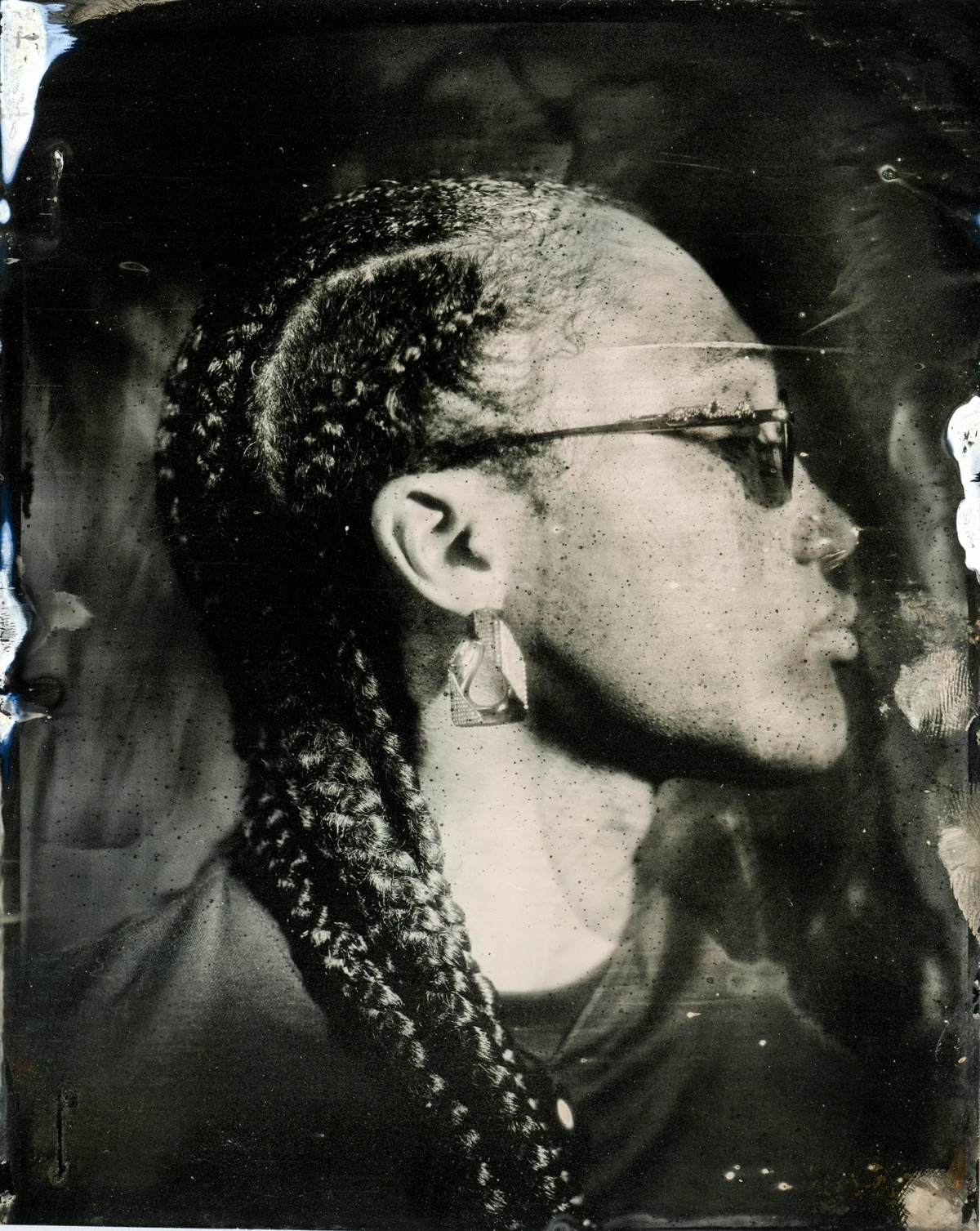

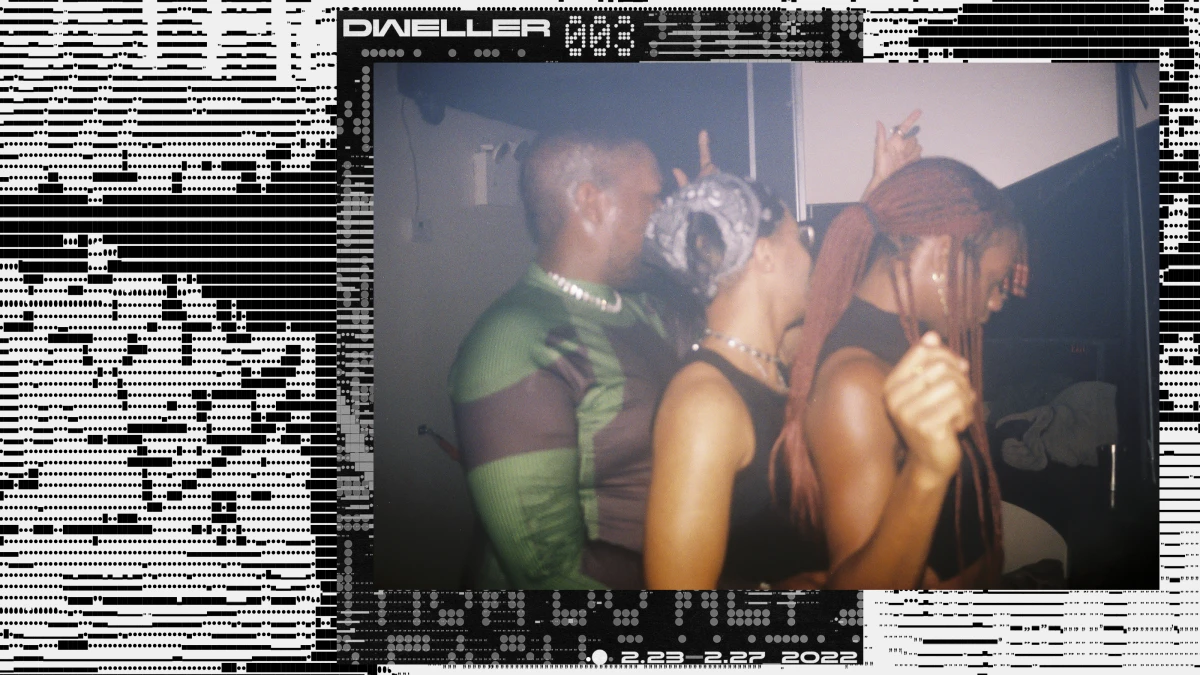

Le parole che seguono sono il risultato di un esercizio di messa in luce di alcuni di questi punti, attraverso le interviste a Tyler Blint Welsh, che ha composto una raccolta di 100 dj techno Neri su ferrotipo, e lo scrittore, geologo tonale ed etnomusicologo Ryan C. Clark, che fa anche parte del fulcro del festival Dweller Forever.

Atto 1: Techno Tintypes

La nostra conversazione ha avuto un inizio caloroso. Ho accennato al fatto che in quel momento mi trovavo a Roma. La pioggia era stata leggera e costante per tutto il giorno. Ha risposto che anche dove stava lui stava piovendo. Incuriosita, gli ho chiesto dove si trovasse: Brooklyn, New York City.

Himasha: Ho visto che il tuo progetto è iniziato con un viaggio a Berlino, giusto? E qual è la tua connessione con la techno? Come ti sei avvicinato?

Tyler: Mi sono ritrovato attratto dalla techno, perché ero attratto dagli spazi in cui la techno era la colonna sonora. C’era libertà lì - un tipo diverso di energia. Poi ho imparato la storia, e questo ha approfondito il mio interesse. Adesso dico un po’ per scherzo che uscire è “fare ricerca”. A volte esco per incontrare i dj, per fotografarli, per esperire la musica dal vivo. È diventato parte della mia pratica. Una delle prime cose che ho fatto a Berlino è stata visitare una grande esposizione sulla storia della techno, in particolare sulle connessioni tra Detroit e Berlino. Quella è stata la prima volta che sono stato esposto alle radici Nere della techno. Ha innescato la mia curiosità, quindi ho iniziato a fare ricerca - a leggere, a guardare documentari, semplicemente ad immergermi. Allo stesso tempo, stavo imparando a fare i ferrotipi. E poi il Dweller Festival ha pubblicato la sua lineup, e qualcosa semplicemente è scattato. Ho avuto questa sensazione: “Oh, forse potrei raccontare questa storia usando la ferrotipia”. Volevo contribuire a raccontare una storia meno conosciuta della techno, specialmente riguardo a dj ed artisti Neri. Lì è quando il progetto ha iniziato davvero ad avere forma. Ho iniziato a fare foto a febbraio dello scorso anno.

H: Cosa hai notato della scena di Berlino che ti ha fatto credere ci fosse bisogno di sottolineare le radici Nere della techno?

T: Il rapporto di Berlino con la techno è interessante. Da un lato, c’è un profondo rispetto per la techno come forma d’arte. Ma ho anche notato che non tutti capivano o conoscevano veramente da dove veniva. Alcuni sapevano delle sue origini Nere, ma molti no, io per primo. E questo mi ha fatto pensare - se questa storia è poco raccontata persino a Berlino, allora c’è davvero spazio per amplificarla globalmente.

H: Per raccontare questa storia, hai scelto la ferrotipia. Trovo interessante il fatto che dia un aspetto spettrale, nostalgico, mentre raffigura qualcosa di abbastanza futuristico nell’animo ed anche, ovviamente, molto attuale, dal momento che scatti le foto al momento. Inoltre, c’è qualcosa di poetico nell’utilizzo del metallo - un materiale industriale - per documentare un genere come la techno, che è emersa da città industriali come Detroit. Perché questo specifico medium?

T: In parte, perché era il procedimento con cui stavo già lavorando, ma anche perché la ferrotipia è intrinsecamente archivistica. È durevole, tattile, storica. È realizzata sul metallo, e può durare per centinaia d’anni. Quindi ho pensato: se sto raccontando una storia di discendenza ed eredità, voglio farlo con un medium che rifletta quella permanenza. Volevo realizzare artefatti fisici, immagini che potessero esistere al di là della mia vita o di quella dei dj. C’è un collegamento inconscio tra il medium e la musica. La techno è venuta dalle fabbriche, da quel ritmo meccanico, e la ferrotipia ha quella stessa crudezza, quel senso di radicamento in qualcosa di fisico e reale.

H: Ed i dj - come hanno reagito all’essere fotografati in questo modo? Come hai iniziato ad entrare in connessione con loro, ed i servizi fotografici hanno innescato qualche conversazione?

T: Ad essere onesti, ad un sacco di loro è piaciuto. Ad alcuni dj non piace affatto essere fotografati, ma il processo è differente - è intimo e collaborativo. Il formato è crudo, e le immagini danno la sensazione di onestà. C’è qualcosa di sovversivo nel catturare questi artisti su un medium che è così permanente, specialmente in una cultura che può essere intenzionalmente reticente. Ribalta l’idea che i dj techno siano nascosti o anonimi. Le conversazioni sono state decisamente più personali. Non sono così focalizzato sulla scena dei club o sul lato affaristico della questione. Chiedo alle persone delle loro prime esperienze con la techno, di cosa significa per loro la musica e di com’è la community. Naturalmente, l’industria salta fuori - tutti avevano i loro problemi - ma si tratta più di identità, di memoria, di emozione.

H: Come si sentivano rispetto al modo in cui la storia della techno è stata inquadrata - specialmente alle narrazioni whitewashed?

T: Varia a seconda delle generazioni. I dj più vecchi hanno decisamente attraversato periodi di frustrazione. Hanno visto qualcosa che avevano costruito venirgli sottratto e re-impacchettato. Molti hanno avuto vite dure. Ma tanti adesso sono in pace. Hanno perseverato, sono ancora in tour, ancora rilevanti. Alcuni hanno dovuto lasciar andare la rabbia, perché non puoi portartela dietro per sempre.

H: È un tema enorme - come le comunità si riappropriano e proteggono ciò che hanno creato. La gioia viene portata via.

T: Esattamente. La musica dovrebbe essere uno spazio di gioia, e penso che molti di questi artisti abbiano trovato dei modi per preservare ciò. Conoscono la storia, e sono ancora lì a fare arte. Ci dice qualcosa di potente.

Atto 2: Techno is the music you’d get if you counted forever

Himasha: Ciao Ryan, mi racconti qualcosa di te?

Ryan: Sono un responsabile di laboratorio per un dipartimento di Scienze Marine. Sono stato un geologo per circa dieci anni, principalmente analizzo e descrivo vari campioni. Facciamo delle uscite nel Golfo del Messico, che continuerò a chiamare Golfo del Messico, ed eseguiamo dei carotaggi. In pratica, carotiamo il pavimento del fondale marino, lo tiriamo su e poi facciamo un’analisi cronologica, lo datiamo e proviamo a capire la sua composizione biochimica in modo da poter avere una migliore comprensione di ciò che succedeva 12.000 anni fa.

H: Pazzesco. Adoro che adesso stiamo per parlare di musica. Va bene, inizio dalla prima domanda. Com’è arrivata la musica nella tua vita?

R: Adesso rispondo, ma sono anche interessato a questa rivista e alle pubblicazioni che state facendo. E mi piacerebbe saperne di più al riguardo. Sembra un lavoro interessante e molto utile. Ma, per rispondere alla tua domanda, torniamo agli inizi: direi che ha a che fare prevalentemente con la mia provenienza da un contesto battista del sud degli Stati Uniti, sono cresciuto prevalentemente in chiesa. Ero nel coro, e penso che abbia influito vedere la congregazione e osservare come la musica infondesse questo momento di trascendenza e unione, quasi che tutti si mutassero in questo unico essere spirituale. In più, mia madre amava la musica in casa. Metteva su molto funk, molto R&B. Le piacevano i Parliament, i Dobbie Brothers. Teneva la sua collezione di vinili nell’armadio, ma non aveva un giradischi. Mi ritrovavo a fissare tutti questi oggetti e ad essere interessato a loro, ma senza poterli ascoltare. Quindi penso di aver sognato molto, di aver bramato molto la musica, ma sembrava il nostro modo di vivere, non necessariamente qualcosa che si fa o a cui si dedica la propria vita, era sempre attorno. Sono andato a fare lo scienziato e mi sono dedicato alla geologia, ma la musica era sempre attorno a me. E dopo un po’, principalmente intorno ai lockdown del COVID, ho iniziato a concentrare di più la mia attenzione su dove fosse il mio desiderio, cioè la musica. E il Dweller ha sicuramente svolto un ruolo in questo processo, ma mentre crescevo erano soprattutto la chiesa e l’atmosfera musicale di mia madre a casa.

H: Che bello. Cosa ti ha condotto verso le scienze?

R: Eravamo proletari. Siamo rimasti con mia nonna per molto tempo, e l’idea del successo era assolutamente collegata alle capacità finanziarie. E c’è anche l’essere della Luisiana, il sud degli Stati Uniti; nello specifico, il sud della Louisiana. C’è un’enorme crisi ambientale in corso. Dedicarmi alla geologia mi sembrava una cosa molto vera. Come posso usare il mio tempo per aiutare il luogo da dove vengo, che amo? Adesso direi che lo sto facendo, ma in una forma culturale o forse addirittura folkloristica. L’impulso è lo stesso. Come ci prendiamo cura gli uni degli altri? Come ci mettiamo insieme? Come formiamo resilienza ed unione? Si è mossa verso la musica. Era la terra, ma adesso è la sabbia.

H: C’è assolutamente un tema di fondo che potrei ricollegare alla tua attività nella scena dei festival: l’ambiente. Come ci relazioniamo ad esso, come ci connettiamo alle persone e alle cose intorno a noi e creiamo ecosistemi sani, giusto? Comunque, anche io sono una persona che ha studiato una materia ed è finita a lavorare su qualcosa di completamente differente, però penso che i metodi e le metodologie che ho imparato nel processo siano ancora molto utili in tutto ciò che ho fatto in seguito.

R: Mi ci ritrovo anch’io, perché apprezzo e riconosco lo sforzo necessario per tendere verso i propri sogni per materializzare una realtà, non per te, ma per il mondo che desideri. Non è cosa da deboli. Quindi, vorrei esprimerti il mio rispetto per questo. Ma sì, per quanto riguarda il portare quell’idea o quella metodologia, quella struttura, in un nuovo campo, lo penso anch’io, definisco la geologia la mia scuola d’arte. I progetti diventano intrinsecamente multimodali o interdisciplinari, il che secondo me demolisce questa dinamica strutturale molto coloniale del “questo è ciò che fai”. E penso che se la tua metodologia congiunge diversi schemi di pensiero, secondo me ha maggiore possibilità di congiungere più persone, perché parla quasi in lingue diverse.

H: Sì, sono d’accordo. E sottolinea anche come le culture e, in generale, l’arte solitamente operino per intuizioni o suggestioni, giusto? Di conseguenza, talvolta le cose non possono essere decodificate solamente con un linguaggio di comprensione. La musica è un grande esempio. Partendo da questo, mi piacerebbe conoscere meglio la tua prospettiva su come la musica elettronica Nera si sia sviluppata negli Stati Uniti.

R: C’è quest’immagine incredibile di un pianista jazz del diciannovesimo secolo. In pratica, disegna un albero, e l’albero si chiama “la storia del jazz” e alle sue radici c’è il gospel. Sopra il gospel c’è il blues, ma sotto il gospel ci sono il dolore e la sofferenza. Non è per essenzializzare la musica Nera come qualcosa che viene solo dalla sofferenza, ma penso che non si possa sottostimare la gravità intergenerazionale del commercio transatlantico degli schiavi e dei suoi effetti atomizzanti. Sono state infrante persone, tribù, comunità, e sono state piazzate in questa terra dove non avevano agency. Non possono farcela da soli, ma non possono nemmeno necessariamente parlarsi l’un l’altro. Questo poi si sviluppa nelle canzoni da campo delle piantagioni, nei ring shouts… che sono essenzialmente il metodo spirituale di riunirsi, in cui ci si muove in ampi circoli mentre si prega in maniera tonale perché si parlano lingue differenti. Le canzoni e la musica sono state il modo in cui i Neri in America hanno capito come parlarsi l'un l’altro. E quando questo si sviluppa, di conseguenza anche il linguaggio comincia a provare a tradurre quel dolore, quella sofferenza.

Penso che, nella sua essenza, la musica Nera sia provare a capire dei modi di mettersi insieme quando ci è stato impedito di farlo. Essenzialmente, è tutta musica sociale. E, successivamente, ri-assemblare un senso del sé attraverso qualunque materiale ci sia intorno. È anche una dinamica di arrangiamento. Penso che la musica elettronica Nera sia un riflesso generazionale, fondamentalmente, dell’attrezzatura da banco dei pegni che nessuno voleva. Le drum machine all’epoca costavano poco; adesso, ovviamente, sono pezzi pregiati. Allora, era materiale che era stato buttato via dagli studi che si spostavano da Detroit per andare a LA, o da Memphis, Tennessee, per andare a New York. Però, principalmente, è un modo di mettersi insieme. Di parlare per te stesso, di parlare per la tua gente, di esprimere un livello di auto-determinazione ed auto-possesso in un mondo che ad ogni occasione ha provato a strapparti l’umanità, l’empatia, le capacità e l’autonomia. Quindi, parlare per sé stessi è quasi un gesto intrinsecamente politico. E penso che il jazz, come la techno, il blues o il gospel, tutto questo dica: “cosa vuol dire parlare per me stesso?” Cosa vuol dire essere per me stesso con le persone a cui tengo? Quindi, nella sua essenza è un gesto radicale.

H: Sì, assolutamente. La comunità è centrale nelle pratiche sociali musicali Nere, lo si vede da come sono basate su un’economia condivisa delle tecnologie musicali, no? Inoltre, ho letto che molti dj set degli anni ‘90 mandati in onda dalle radio nere di Baltimora venivano trasmessi direttamente dai club! Pazzesco. Il che significa anche che stai trasmettendo ed amplificando quello che le persone stanno ascoltando in uno spazio fisico comunitario. È essenzialmente storia orale, e riecheggia ciò che dicevi sulle comunità oppresse che provano a trovare il loro linguaggio.

R: Lo facevano anche a Detroit, in questo locale che si chiamava “Motor in the Mid”. Le registrazioni sono ancora su Youtube. Ma sì, la radio trasmetteva un segnale connesso al club, e penso che sia meraviglioso. E, in quel senso, erano nel futuro. Penso anche al mago Jeff Mills che suona tre giradischi in radio, a metà degli anni ‘80. E quando lo riascolti…sembra quasi - come spiegarlo? È la prima volta che lo dico ad alta voce, quindi scusatemi - sembra quasi che stesse creando TikTok, ma in versione audio. Si muove rapidissimo tra i frammenti di canzoni, tra i dischi. Usa tre diversi giradischi. Questo nel 1987, capito? È uno stimolo così veloce che sembra quasi che stesse creando un feed, in radio ascoltavano qualcuno che stava scrollando il feed![3]

H: Prossima domanda, allora. Cos’ha fatto venire alla luce il Dweller Festival?

R: È una domanda più per la persona che l’ha creato, Frankie Hutchinson. Insieme a Enyonam Amexo, siamo le tre persone principali che gestiscono il festival, ma non lo facciamo da soli. Mmh, come li ho incontrati? C’era questo video che stavano trasmettendo dal lower east side. Era intitolato “A chi appartiene la techno?”, ed io ero interessato alle origini nere della musica dance elettronica da un bel po’ di tempo. E quando l’ho visto, ero tipo: “ oh mio dio, qualcuno lo sta spiegando chiaramente!”. Di nuovo, io sono in Luisiana, questo succedeva a New York. Non conoscevo nessuno lì, ma sapevo che volevo farne parte: così ho preso un biglietto aereo all’istante. Durante il lockdown, abbiamo fondato un blog, e da lì penso che abbiamo cominciato a considerare il Dweller come un progetto più ampio di com’era stato concepito in precedenza. Quindi ci stiamo lavorando da allora. Ma, in generale, è stata lei a dare il via.

H: Ho visto che avete anche dei programmi educativi!

R: Penso che volessimo essere più espliciti sui valori che ci interessava esprimere e abbiamo visto come storicamente l’etica e i valori della musica dance nera siano stati distorti o forse mal comunicati. Questa musica viene fatta a Detroit ed altri luoghi, va in Europa e torna in America con un volto bianco. Ci vedevamo nella posizione di poter, essenzialmente, fornire una contro-narrazione e, in definitiva, un contro-fenomeno a quell’idea. Questa musica può non tornare, ma circolare all’interno della comunità che l’ha sviluppata? E volevamo farlo, ma riconoscevamo che la musica non poteva farcela da sola. Così, abbiamo avviato dei panel, e il blog, le interviste, dei modi per… portare una contestualizzazione più esplicita ad una musica il cui significato culturale era stato cancellato o quantomeno infangato.

H: E come sta andando finora? Sono sicura che ci siano molte sfide, specialmente quando il festival comincia ad essere un vero festival e, come dicevo nella mail, passa da un contesto ed un’economia informale ad un’economia più formale: come si sopravvive a questo?

R: Oh, parlando tanto, facendo tanti… non esorcismi, ma affrontando tanto la questione insieme ed essendo onesti sul non capitolare all’idea della scala infinita. Penso che in un sistema capitalistico, specialmente se si sta ottenendo un qualche riscontro di successo, l’idea sia di fare la cosa successiva più grande, e più grande è meglio. E c’è sempre un momento più grande, migliore, in questa struttura di crescita infinita. E ci siamo detti all’inizio che non dovevamo comportarci in questo modo. Perché, di nuovo, sarebbe andato contro tantissime radici storiche da cui proveniamo. Sto pensando a… agli Underground Resistance e a Submerge, che si comportano in una modalità che ha senso su una scala umana, e non industriale. Quindi, non operiamo con un coinvolgimento restrittivo nei confronti del mondo. Aiuta. Non aiuta i nostri portafogli, ma c’è qualcosa di più grande in corso, e non riguarda il fare soldi.

H: E come mettete al centro i bisogni della comunità alla quale vi rivolgete?

R: La cosa positiva è che la comunità da cui è emerso Dweller ha una lunga storia, addirittura da prima che noi esistessimo. Prima di Dweller, Frankie era la co-fondatrice di Disc Woman, che è un’agenzia di booking femminile. Era anche una delle agenti del Boston, un’organizzazione civica. La community dance di New York, eravamo già in dialogo con loro. Eravamo in relazione con tutte queste persone, quindi non ci siamo mai sentiti alienati rispetto al contesto da cui venivamo. Alle persone che vengono al Dweller, almeno, siamo in dialogo con loro in ogni caso, siamo amici, siamo colleghi. Siamo senz’altro felici di essere parte di un ecosistema più ampio in cui le persone vogliono parlare con noi, possono parlare con noi. Siamo molto grati di essere parte di una comunità che non ha paura di parlare, di esprimere le sue preoccupazioni o i suoi commenti, positivi o negativi. Quindi, penso che questo sia ciò che succede. Prima, allestivamo una sala conferenze per portare un microfono e fare roba del genere, ma poi abbiamo pensato che era troppo formale, dava una sensazione quasi coloniale. Volevo che le persone venissero a trovarci. Siamo qui. Adesso sto farneticando, ma l’ultima cosa che dico è che non voglio che Dweller venga visto come un oggetto sacrale di cui nessuno può parlare male. Penso che questa cosa possa continuare a comportarsi in relazione al mondo intorno ad essa solo attraverso l’onestà, la chiarezza e la trasparenza. Non voglio che sia in cima ad una montagna. Voglio che stia tra la gente. È lì che siamo. E ne sono felice.

H: Incredibile, e quand’è il vostro prossimo festival?

R: Nel 2026. Sarebbe dovuto essere ora, ma ci siamo presi una pausa, un anno sabbatico.

H: Giusto così.

R: Per le ragioni di cui parlavamo prima. Gli sbattimenti, certo. I sentimenti delle persone. Stiamo provando a lavorare sulle sovvenzioni, stiamo provando a lavorare sulle opportunità di trovare fondi, stiamo provando a far funzionare tutto in modo da sopravvivere e non andare in burn out. Perché, per quanto sembri stravagante, è un progetto DIY che richiede anche tempo per trovare i giusti partner per farlo in modo giusto, e si ritorna a quanto stavamo dicendo prima sul modello del capitale. Volevamo credere in noi stessi, credere che potessimo prenderci una pausa e che le persone che erano lì per noi sarebbero ancora state lì per noi, quindi è stata una decisione dura da prendere, ma che dovevamo prendere, perché non potevamo fare altrimenti.

H: Mi piacerebbe finire l’intervista con dei consigli: musica, tracce, letture…

R: Prima ho parlato di Jeff Mills rispetto al suo djing TikTok negli anni ‘80, ma ha fatto un film intitolato The Exhibitionist, dove lui fa il dj con tre giradischi. Ed è abbastanza profondo. Ho provato a pensare: “come considerare un dj che mixa il cinema?”. E credo che stesse affrontando questa domanda negli anni 2000 in un modo figo. C’è questa meravigliosa raccolta fondi per uno degli OG, dei pionieri della techno. Si chiama Anthony Shake Shakir. Ha la sclerosi multipla, se non sbaglio. Proprio ora è attiva una raccolta fondi in suo favore[4]. La sua musica è incredibile. Ha fatto questa compilation intitolata Frictionalism 1990-2009[5]. Sono 36 canzoni che ti distorcono il cervello. Mi piace una canzone in particolare, Electron Rider and My Little Black Robot. Il libro che condividerei è - ormai è un classico, o almeno dovrebbe esserlo - Assembling the Black Counterculture. È una storia ed un’analisi decisamente sociale, materialista, quasi marxista, della techno di Detroit dai suoi esordi fino ad ora. Aiuta a non essenzializzare la Nerezza e anche a non romanticizzarla. C’è molto dolore, c’è molta tristezza, c’è molta violenza, e manipolazione.

H: Mi torna. C’è molto dolore nelle comunità sistematicamente oppresse e frammentate, principalmente perché il punto è sopravvivere. È stato un piacere parlare con te, Ryan.

Note:

[1] https://primaryinformation.org/product/assembling-a-black-counter-culture/

[2] Ryan C Clark, “Techno as a pedagogy of suggestion”: https://www.youtube.com/live/dS7uG351xhk

[3] https://www.youtube.com/watch?v=g5Jd31qDSjo

4. Da Detroit a Berlino: il viaggio atlantico della Techno

Berlino è la capitale adottiva della musica techno, ma come è successo che un genere nato oltreoceano abbia trovato il suo epicentro nel cuore dell’Europa? Attraverso le interviste ad Andrea Benedetti, dj e produttore, e Christian Zingales, giornalista, abbiamo ricostruito le connessioni che hanno fatto viaggiare la techno tra le due sponde dell’Atlantico.

di Federico Sardo

Nella serie spagnola Dieci Capodanni c’è una puntata in cui i protagonisti, da Madrid, vanno a passare un paio di giorni a Berlino, con il preciso intento di andare a una serata di clubbing, in un locale ricalcato sul modello del Berghain. È una scelta di sceneggiatura realistica, nella quale molti tra i venti e i quaranta si possono tranquillamente riconoscere. Del resto la capitale tedesca è, oggi e da molti anni, considerata la capitale mondiale della techno; è la città che più viene associata al genere, al punto che è probabile che molti appassionati non sappiano che in realtà è nata negli Stati Uniti, a Detroit, in un contesto preciso e per molti versi irripetibile.

Il primo grosso problema però è che la nascita della techno in patria non riscuote grande successo, si può addirittura dire che - fatto ovviamente salvo per alcune nicchie - passi abbastanza inosservata. Sappiamo che gli USA sono una nazione molto business-oriented, e quello che non riscuote successo commerciale fa fatica a sopravvivere. La techno è una musica strana, nuova, difficile da capire, dal potenziale commerciale incerto, e i colossi della discografia proprio non hanno intenzione di puntarci i loro soldi. È vero che in quegli anni nascono etichette indipendenti che diventeranno leggendarie, ma il loro background è completamente diverso, orientato al punk, al post-punk e al nascente indie-rock, e il principale canale di diffusione di queste musiche indipendenti sono le college radio. Queste, riflettendo la popolazione universitaria del Paese, sono in larga misura bianche, e anch’esse fanno fatica a entrare in sintonia con questa strana e nuova musica: Nera, da ballare e apparentemente non politicizzata.

Andrea Benedetti[1], tra i pionieri italiani della scena electro e techno, ci dice: «Detroit è un unicum. Negli Stati Uniti ci sono le radio bianche e le radio Nere, molto settoriali. Non è un caso che Charles Johnson (aka The Electrifying Mojo) ha formato le menti di tantissimi ragazzi proprio a Detroit, per tutti gli anni Ottanta. Afroamericano nato in Arkansas, ha fatto lo speaker nell'esercito durante la Guerra del Vietnam; dove, come racconta lui stesso, sentiva il bisogno di far ascoltare la musica a tutti: bianchi, Neri, Portoricani. Tornato dalla Guerra, non trovò lavoro nelle radio importanti e finì a Detroit, una città in crisi, da cui la Motown se n'era già andata. E lì trova uno spazio dove fare quello che gli pare, tutte le notti suona di tutto: Prince, Kano, Peter Frampton, i Kraftwerk… A Detroit c’erano feste dove al primo piano c’era musica commerciale, al secondo un concerto new wave e al terzo questa cosa indefinibile che chiamavano progressive, che mischiava la wave all’italo. “Problèmes d’amour" di Alexander Robotnick era un cult assoluto».

Sorprendentemente, tocca quindi alla "vecchia Europa" innamorarsi di quelle sonorità futuristiche. Questo però stupisce fino a un certo punto, se è vero che la techno è stata famosamente descritta da Derrick May - uno dei suoi assoluti pionieri - come “George Clinton[2] e i Kraftwerk rimasti chiusi insieme in ascensore”. Il funk, quindi, radici al 100% Black, ma anche una forte componente di elettronica futuristica, che dalle parti della Sprea[3] ha sempre avuto il suo peso. Infatti, Il krautrock[4], e in particolare la “scuola di Berlino”[5], dà vita già negli anni Settanta a un’elettronica meno accademica e più rarefatta, psichedelica, indirizzata verso uno stato di trance, che spesso ritroveremo sia nella techno, prima, che nell’IDM, dopo.

Secondo Christian Zingales[6], giornalista musicale, le cause del successo europeo del genere sono da ricercare nel contesto: «Il lato freddo e ipnotico della techno trovò una platea più ricettiva in Europa in virtù di una maggiore scolarizzazione e vicinanza del vecchio continente alle stesse influenze europee, dalla new-wave al synth-pop all’elettronica tout court, che avevano nutrito il manipolo di Afroamericani che a Detroit diedero vita al genere».

Gli fa eco Benedetti: «La storia della techno - in parte anche dell’house - è molto interessante, perché per la prima volta siamo noi europei che in maniera importante influenziamo gli Afroamericani, mentre generalmente in tutta la storia del Novecento, dal jazz , al blues e al rock and roll, è avvenuto il contrario». Spingendosi più in là, aggiunge: «L’electro è stata forse la prima musica diciamo interrazziale pura e vera, perché si ispirava ai Kraftwerk, si ispirava a tantissima roba europea. Lo diceva anche Afrika Bambaataa: “i Kraftwerk non si sono resi conto dell'impatto che hanno avuto sulla comunità Afroamericana”. Nei block party nel Bronx lui si inventò di suonare Trans Europe Express[7] e la gente andava fuori di testa. L’identità Afroamericana è basata sulla diaspora, e io credo che in qualche modo si siano riconosciuti in questo concetto di alieni in una terra aliena. E le macchine, i nuovi strumenti, erano linguaggi nuovi con i quali creare una propria identità, una rigenerazione identitaria».

Queste le affinità che stanno nell’aria, nelle musiche, nello spirito del tempo, ma esistono anche discorsi più pragmaticamente discografici e commerciali.

A Berlino la techno arriva passando da Londra, o meglio, da quella rotta che, nella “second summer of love” di fine anni Ottanta, unisce Ibiza alle città inglesi[8] in nome dell’ecstasy e della musica house[9]. Gli inglesi cominciano a scoprire queste nuove sonorità d’oltreoceano, consolidando il legame per il quale le musiche tra le due sponde dell’Atlantico si sono sempre parlate. Pochi anni prima, infatti, scoppiava la moda del Northern Soul, anch’esso musica Nera, da ballo, di importazione USA. È Benedetti a spiegarcelo meglio: «L'Inghilterra è stata il Paese che dall’82 all’85, con l'esplosione dell’electro e dell'hip hop a livello mondiale, è stata il primo ponte. Storicamente l'unione tra Inghilterra e Stati Uniti è sempre stata forte, anche da un punto di vista musicale».

La pietra miliare che sancisce il passaggio da una sponda all’altra dell’oceano è una compilation, che codifica il genere, lo battezza e allo stesso tempo testimonia il maggiore interesse europeo rispetto a quello americano: Techno! The new dance sound of Detroit , pubblicata nel 1988 dalla 10 Records, una concessionaria della Virgin inglese. I nomi, tra gli altri, sono quelli di Derrick May (curatore insieme a Neil Rushton), Kevin Saunderson, Juan Atkins [10], Blake Baxter, Eddie Fowlkes e molti altri. Questi pionieri incominciano ad accorgersi che forse non saranno profeti in patria, ma nel “vecchio continente” ci sono teste pronte ad accoglierli.

La genesi della raccolta la racconta Benedetti: «Neil Rushton era un ex promoter northern soul inglese, che apre questa label che si chiama Kool Kat[11]. Gli capita di sentire la prima house, se ne innamora e scopre che anche a Detroit facevano una roba simile. Cerca di portarli in UK, e incomincia a fare delle licenze per distribuire questi dischi, li fa uscire sulla sua etichetta, che poi piano piano si trasforma, diventa Network, e a un certo punto i dischi vendono bene, così riesce poi a far uscire questa famosa compilation che sdoganerà la techno in Europa. Prima di questa raccolta, erano uscite in Olanda e Germania una serie di compilation che avevano ottenuto un buon successo commerciale: The House Sound of Chicago, volume uno, due, tre; vi si poteva trovare i pezzi House più famosi. Rushton sull’onda di questi risultati dice alla Virgin “facciamola su Detroit”, e alla fine riesce a convincerli, per quanto non ci credessero molto. Gli dicono “quindi la chiamiamo The House Sound of Detroit”, ma no: quella, come codificato da Juan Atkins, si chiamava techno, punto esclamativo». Chiosa Zingales: «Materiale che fino ad allora era recepito come una branca detroitiana dell’house nata a Chicago, da allora, in osservanza al titolo della storica raccolta, venne definito techno. Da quel momento in UK, così come in Italia, Germania, Olanda, Belgio, ci fu un proliferare di scene che nei primissimi anni Novanta hanno marchiato a fuoco lo sviluppo della techno».

Come spesso accade nel mondo della musica, a contribuire sono anche gli eventi storici e i loro impatti sia a livello locale che internazionale. Infatti, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Germania venne suddivisa in due macro nazioni (Germania Est e Ovest) e allo stesso modo anche Berlino, con un forte impatto nell'organizzazione e nella distribuzione architettonica dello spazio urbano. Il 9 Novembre 1989, in seguito a una serie di complicate crisi economiche e politiche interne al modello sovietico, viene abbattuto il Muro di Berlino. L'evento è epocale, le due germanie si riunificano. Tra le conseguenze c’è anche l'improvvisa disponibilità di ampi spazi a poco prezzo nel lato est della città, sono il lascito dell'architettura sovietica. È la ricetta perfetta per l’arrivo di forze giovani e creative, vengono creati: collettivi, spazi sociali-artistici e luoghi dove ballare; il tutto in scenari post-industriali. Qualcosa di simile si era già visto con il movimento punk newyorkese, e anche questa storia finirà poi in anni recenti, devastata dalla gentrificazione; ma per il momento è il contesto ideale per l’esplosione di nuove forme artistiche. La musica techno non ne è soltanto la colonna sonora, ma una dei principali protagonisti.

Nel marzo del 1991 apre il Tresor[12], a Mitte vicino a Potsdamer Platz, nel centro di Berlino Est. Il suo ruolo nella diffusione della musica di Detroit è cruciale, sia come club, sia perché a pochi mesi dalla sua inaugurazione diventa anche un’etichetta discografica. Lo racconta Benedetti: «La connessione con la Germania avviene nel 1987- 88: Dimitri Hegemann aveva questa etichetta, la Interfisch, che stampava in Europa cold wave. A un certo punto va a fare un viaggio a Chicago, dove nel negozio di dischi della Wax Tracks, un’etichetta industrial, gli dicono che può prendere quello che vuole da un cesto dove ci sono demo scartati. Trova un progetto di Jeff Mills con Anthony Srock, che si chiama The Final Cut, ci va in fissa e decide di farlo uscire. Gli artisti, in America, venivano trattati male dalle major e anche i tre di Belleville non si trovavano bene nel mercato discografico londinese. Qualche tempo dopo quindi Mills si ricorda di Hegemann e gli manda delle cose, e nel frattempo in Germania stavano arrivando i primi rave di importazione inglese. In Germania c’è stata una grande idea del governo, che per spingere la parte dell'est a integrarsi ha iniziato a promuovere dei contratti di affitto molto buoni. La crisi di Berlino che noi vediamo adesso è perché molti di quei contratti che erano stati fatti ad alcuni posti a 20-25 anni, a prezzi anche bassissimi, lentamente stanno esaurendosi. Hegemann, che aveva tanti amici a Est, prende un posto che fondamentalmente non si filava nessuno, e chiama a suonare questi americani di cui si era innamorato. Da lì succede l’apocalisse. Non contento, sentendo suonare quella musica spettacolare, crea anche una label: la Tresor».

Secondo Zingales alcune delle radici comuni del successo del genere nelle due città sono da rintracciare in: «Un’inclinazione fisiologica, prettamente teutonica, per questo tipo di sonorità che hanno una componente molto militaresca, al netto del coefficiente funk. E poi senz’altro la tradizione elettronica della Germania: dai corrieri cosmici tedeschi degli anni Settanta alle sperimentazioni new-wave degli Ottanta, è una nazione che ha sempre avuto grande confidenza con sonorità pre-techno. Se aggiungiamo la vena antagonista che si è espressa in varie sfaccettature nella cultura underground, soprattutto a Berlino, prima della caduta del muro, avremo il totale di una logica compenetrazione tra il popolo tedesco e la techno».

A conferma di quanto detto finora, se andiamo a vedere quali sono le case discografiche degli album più importanti della Detroit Techno, scopriremo che sono quasi tutti stati pubblicati da etichette europee. Per esempio: Paradise degli Inner City di Kevin Saunderson esce per la 10 Records, nel 1989; la raccolta Innovator di Derrick May esce nel ’91 per l'inglese Network (c’è sempre di mezzo Neil Rushton); la compilation Classics di Model 500 (Juan Atkins) esce nel ’93 per la belga R&S; infine la Tresor, dopo alcune uscite di Blake Baxter, Eddie Fowlkes e dei progetti in trio di Jeff Mills, Robert Hood e Mike Banks , pubblica album come Waveform Transmission vol.1 di Jeff Mills (1992), Internal Empire di Robert Hood (1994), Neptune’s Lair a firma Drexciya (1999), e l'elenco potrebbe continuare ancora.

La techno diventa un pilastro di una Berlino che cambia, il suo successo comincia ad attirare turisti. Nel mentre la musica continua a cambiare: «La minimalizzazione della techno è una cosa che hanno teorizzato e realizzato Jeff Mills e Robert Hood», ci dice Benedetti. «Lo hanno fatto per motivi in parte concettuali: per Hood è sempre stata una fissazione, il primo disco a usare chiaramente la parola minimal è suo. Però c'è anche un lavoro sull’essenzialità del groove che ne ha un po’ annullato la complessità. Mills lo dice: “Quando siamo venuti in Europa ci siamo resi conto che certa musica che proponevamo era troppo complessa, e quindi ho dovuto in qualche modo asciugare e trovare delle formule per poterla rendere digeribile, per lasciare spazio alla gente sul dancefloor. Certe musiche erano troppo complesse, troppo movimentate”. Fondamentalmente è stata una scelta un po’ troppo concettuale, perché poi alla fine, se la fai un po’ troppo ragionata, si perde appunto quell’elemento di blackness, che poi è venuto fuori in un altro modo per esempio con Moodyman, Theo Parrish. Loro hanno insistito su una parte più riconoscibilmente Nera e se tu senti un pezzo loro ci senti il soul e il jazz. La techno odierna è figlia di una reductio. Hanno voluto rendere un po’ più digeribile un progetto che invece spaziava dall’electro kraftwerkiana di Model 500, al tribalismo fantascientifico di May, alla musica universale di Saunderson o al techno soul di Eddie "Flashin" Fowlkes. Tutta quella complessità è morta, non c'è più».

Su questo Zingales è molto severo: «Berlino è una macchina commerciale devastante, un divertimentificio a tinte dark che ha saputo vendere un’idea di techno, un luna park dove devi scavare molto in profondità per rintracciare il senso reale di questa musica». Aggiunge: «Così come il jazz ha esaurito la sua spinta creativa nelle ultime fusioni degli anni Ottanta e il rock è saltato in aria con un colpo di fucile insieme alle cervella di Kurt Cobain, anche la techno è morta. Ha consumato il suo furore creativo, ha messo in scena il suo percorso storico, in dieci anni, che vanno dal 1985 al 1995». Nella sua analisi però c’è spazio anche per un lato positivo: «Il lascito più prezioso è una tendenza combinatoria degli input più differenti, oggi c’è una metabolizzazione dei cliché techno e house ma anche la voglia di rielaborarli in groove nuovi che raccontino il presente. Questo porta a un bilancio positivo. La roba migliore che esce oggi è quella che trascende i generi o li cita en passant riuscendo a tenere sempre vivo quel fuoco che ha dato inizio a tutto. Al di là di geografie, stereotipi ed eventuali commercializzazioni, si respira ancora una passione reale, come fossimo all’inizio di un nuovo percorso».

Benedetti su questo propone un parallelismo tra la techno e la parabola del secolo scorso: «Per me la techno nasce proprio come summa generale dell'universalismo della musica del Novecento. Quelli di Detroit hanno sofferto molto in America l’uso della parola techno quando sono esplosi i Prodigy e i Chemical Brothers, perché per i media generalisti tutto quello che era elettronica si poteva chiamare techno. Ma di fatto per me ormai è un termine come rock, un mega contenitore: rock oggi può voler dire sia i Battles che i Maneskin. La techno ci ha mostrato il futuro, alla fine del Novecento. Ci ha dato l’idea che ci potesse essere un rapporto popolare con le avanguardie, perché tante scelte della musica techno sono pura avanguardia, ma allo stesso tempo anche profondamente viscerali».

Per Zingales, l’ibridazione è la chiave, dunque non è grave se di volta in volta è una sonorità o un’altra a farsi sentire di più: «La magia della techno è il suo riuscire a porsi come un magnete che incorpora le forze più contrastanti tra di loro, un corpo sonoro di costante ibridazione tra “nero” e “bianco”, funk ed elettronica. Non penso che ci sia una problematicità quando a prevalere è uno degli elementi in gioco: storicamente è successo che in alcune produzioni o filoni del genere venga a dominare una sfumatura piuttosto che un’altra, questo a patto che la musica abbia una sua urgenza».

L’anima della techno sta nell’idea stessa di innovazione, la sua lezione originaria è quella di aprire all’inatteso, all’inedito, a quello che non si era mai sentito prima. Benedetti ci ricorda che, in una lecture alla Red Bull Music Academy, Mike Banks diceva: «È inutile che voi veniate a Berlino. Berlino ormai c'è stata. Dovete crearvi una nuova Berlino, dovete fare in modo di creare sempre cose nuove». E conclude con una speranza: «L'idea di stare insieme alla fine è una cosa talmente parte del nostro essere che la vedi ancora nei ragazzi: qualsiasi cosa vadano a ballare, la voglia di stare insieme c'è ancora».

La storia delle relazioni tra Detroit e Berlino ci ricorda ancora una volta come tutto si mescoli nella musica. Per chiudere ci piace allora ricordare un’altra storia berlinese, quella di Basic Channel, due bianchissimi tedeschi (Moritz von Oswald e Mark Ernestus), che nella techno andarono a inserire pesantemente un altro elemento black, cioè la musica giamaicana, generando il sottogenere dub techno, per poi proseguire collaborando direttamente - attraverso il progetto Rhythm & Sound - con mc e cantanti caraibici.

Forse proprio perché a cavallo dei due secoli e nel pieno dello sviluppo dei processi di globalizzazione, la techno è una musica che parla al mondo intero: le radici fisse a Detroit, il corpo su un dancefloor berlinese, e la testa proiettata verso il mondo, se non verso il cosmo.

Note:

[1] Dj e produttore. Nel 1990 ha collaborato con l’etichetta Sound Never Seen di Lory D. Ha fondato “Tunnel”, una delle prime riviste dedicate alla techno e la label Plasmek. Autore di diversi libri sul genere, tra cui: Mondo Techno (2023) e La Visione Techno (2024), entrambi per la casa editrice Agenzia X, Milano.

[2] Leggendario fondatore di Parliament e Funkadelic.

[3] Il fiume che attraversa Berlino.

[4] Termine poco amato dai suoi stessi esponenti, popolarizzato dal famoso saggio di Julian Cope Krautrocksampler (1995).

[5] Meno legata al rock di quella di Dusseldorf (città d’origine dei Kraftwerk), ha i suoi punti di riferimento nei Tangerine Dream e negli Ash Ra Tempel di Manuel Gottsching (il cui album E2E4 del 1981 può essere considerato un esempio di proto-techno); oltre che nel minimalismo di Steve Reich e Terry Riley e nel conterraneo Karlheinz Stockhausen.

[6] Giornalista dal 1998 per Blow Up Magazine. Autore di diversi libri, tra cui il fondamentale Techno (2011) di Tuttle Edizioni.

[7] Brano dei Kraftwerk del 1977.

[8] Si distingue soprattutto Manchester, tanto da guadagnarsi il soprannome Madchester.

[9] Genere nato a Chicago pochi anni prima della Techno.

[10] Derrick May, Kevin Saunderson, Juan Atkins aka i Belleville Three, ovvero gli artisti riconosciuti come inventori della Detroit Techno.

[11] Omaggio a un'etichetta soul di Detroit.

[12] Alla nascita del club contribuisce, tra gli altri, Dimitri Hegemann, proprietario della Interfisch Records e del precedente Ufo Club.

Dona

Dona